本報告結合由女人迷進行的 《2025 台灣女性趨勢大調查》 與 《2025 台灣友善職場大調查》 共超過千位專業工作者數據,並於 2025 DBTA 多元共融願景獎趨勢論壇發表,為企業提供台灣人才市場最真實的聲音與需求,透過以下三大核心切角進行解讀:

- 變革的關鍵參與規模(Critical Mass): 分析共融變革擴散至組織臨界質量的關鍵轉折點。

- 企業韌性 (Enterprise Resilience): 探討協作成熟度如何強化組織穩定性。

- 法遵賦能 (Compliance Empowerment): 聚焦法遵如何從避免傷害轉化為積極提升友善職場的動力。

此篇文章為第三部分主題:法遵賦能。

組織韌性(Enterprise Resilience)的基礎在於團隊協作成熟度。工作者展現了高度的互助意願,有 66.2% 的受訪者表示願意「表達同理並實質支援」同事,這份渴望支持同事的意願,是組織最強大的潛在資本。

本節將基於此份資本,揭示將員工互助善意轉化為可持續制度的關鍵路徑。

行政院於 2025 年 8 月 28 日通過《職業安全衛生法》修正草案,並函請立法院審議,正式增訂「職場霸凌防治」專章,明確規範了職場不法侵害的定義。

此立法進程,確立了職場共融氛圍在現代企業治理中的核心地位。企業應將法規視為轉型契機,主動透過精準的行為溝通來提升文化標準,將法遵要求從被動的風險規避,轉向建立預防性的共好機制。

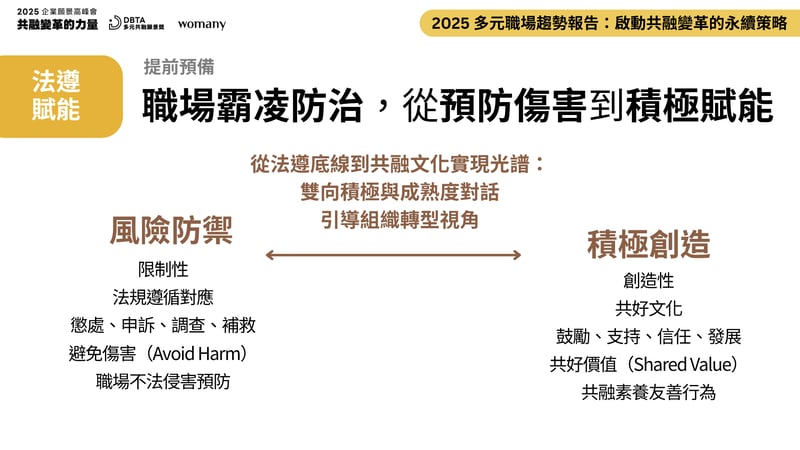

一、法遵的轉型視野:從風險控管到共好賦能

職場霸凌防治是領導者必須提前預備的企業文化工程。傳統法律遵循停留在避免傷害的風險控管層面(僅談什麼不能做),限制了人才的發揮。

企業除遵循法律基線,應將重心轉向積極友善創造性環境。當員工確信組織能保障其安全,才能將注意力從擔憂「不被懲罰」轉向「最大化發揮潛能」(可以做什麼),兼顧保護員工的權益,亦避免勞資對立,為組織創造共好職場氛圍。

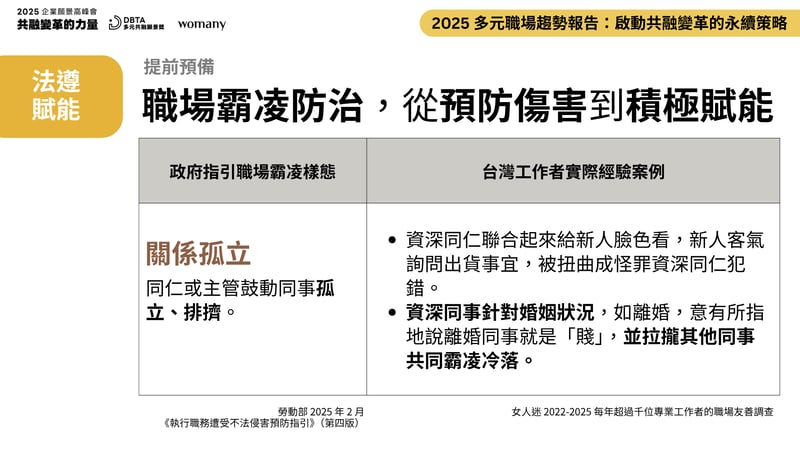

圖片|2025 多元職場趨勢報告

二、劃定界線:政府示例霸凌樣態與精準溝通行為

企業應將政府定義的「職場不法侵害」樣態視為建立行為界線標準的機會,透過培訓明確區分可接受的管理行為與構成霸凌的不當行為。

這種劃定界線的努力,是透過創造積極溝通對話來建立理解,以保障勞資雙方的權益。為給予領導者最清晰的風險預判依據,本報告特別彙整「職場不法侵害風險對照:法規樣態與實務經驗比對」。

此表將政府樣態與真實的員工調查經歷並列,提供具體的行為範本,協助管理層將抽象的法規要求,轉化為數據驅動的共融行動與預防策略。

圖片|2025 多元職場趨勢報告

法遵行動、共融能力與文化支撐系統

企業應將法遵視為主動優化企業文化的契機。透過將政府定義的職場霸凌樣態與調查中真實發生的經驗結合,組織能將被動的「遵守法規」轉變為積極的「預防式賦能」。

這不僅能滿足法律底線,更重要的是,企業必須依循法規要求,提升員工的共融素養:

- 提升敏感度(反歧視認知、劃定底線): 依循法規要求「提供有關性別、文化多樣性及反歧視之資訊,以提高對相關議題的敏感度」,劃清霸凌與一般衝突的行為界線。

- 強化溝通能力(緩解衝突、創造對話): 依循法規要求「授與人際關係、溝通技巧及衝突管理技能,以預防或緩解潛在職場不法侵害情境」。

透過這兩大核心素養的提升,企業能從根本上杜絕不法侵害的土壤,創造一個共融且人才創造力被激發的友善職場。

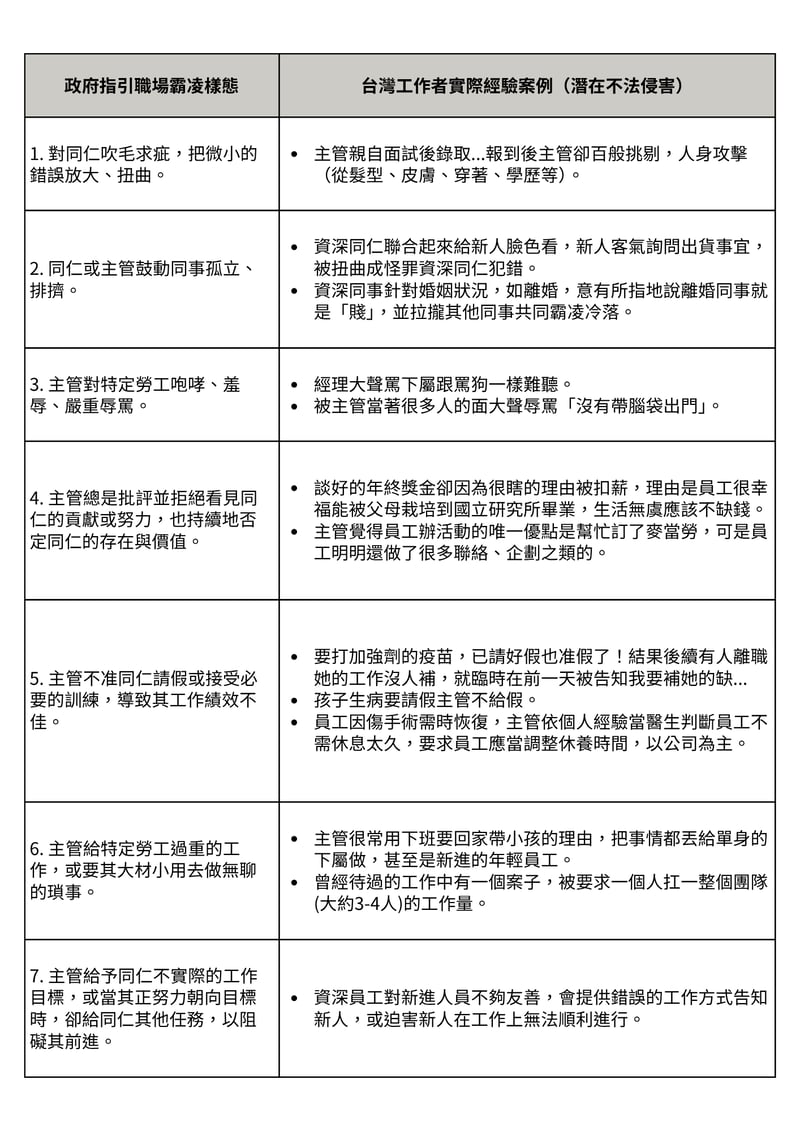

職場霸凌防治與風險對照表:政府樣態與調查實務經驗比對

以下表格依循勞動部 2025 年 2 月《執行職務遭受不法侵害預防指引》(第四版)的職場霸凌樣態範例 ,對照女人迷 2022-2025 每年超過千位專業工作者的職場友善調查中,員工的真實負向經驗。這些員工經歷的具體行為,提醒企業主:此處已構成或具有構成職場不法侵害的高度潛在風險,必須立即重視。

圖片|2025 多元職場趨勢報告

行動策略指南

- 轉變法遵視野: 將法遵視為優化企業文化的契機 ,透過精準的行為溝通,從限制性轉向創造性的共好職場氛圍 。

- 劃定行為界線: 依循法規,將職場霸凌樣態與調查經驗結合,進行溝通技巧和反歧視敏感度的培訓,從根本上杜絕不法侵害的土壤 。

未來展望

面對全球,特別是美國的 DEI 反動浪潮,企業領導者更應堅定地從中看見堅持永續的未來方向。 DEI 多元共融的實踐,本質上是對企業韌性(Resilience)的長期戰略投資。

我們必須透過將員工的認知誤區轉化為共同價值觀,並將互助意願昇華為制度化的協作成熟度,從而紮實地強化組織抵禦風險的能力。

最終,這份深厚的 DEI 行動與共融素養,將轉化為企業實現 SDGs/ESG 永續目標的核心競爭力。

我們堅信,只有建立起一個保障勞資雙方權益、鼓勵人才創造力的共好職場,組織才能確保在變動的環境中保持領先地位,共創永續共融的未來。