從 CSR 到 DEI,企業不再只追求「合規」,而是重新定義「共好」的工作文化。本篇集結 2025 DBTA 七位評審團觀察,從跨世代共學、友善家庭,到性別平等與治理風險,帶領你看見企業共融力的真實樣貌。

「DBTA 多元共融願景獎」致力於在亞洲經驗(glocalization)的框架下,發掘並表彰在多元公平共融領域內的優秀實踐(Best Practices)。透過設立企業、個人兩類獎項,分享卓越實踐策略,建立亞太地區領先的 DEI 交流平台。

本年度評審團由 7 位產、官、學界頂尖代表組成。評審們經過嚴謹的審視、熱烈的討論,並融合了產官學界多元觀點,不僅為獎項定錨了 DEI 實踐的最新水準,更在決選會議後共同提出五點提醒與鼓勵,為企業描繪了應對未來挑戰的策略藍圖。

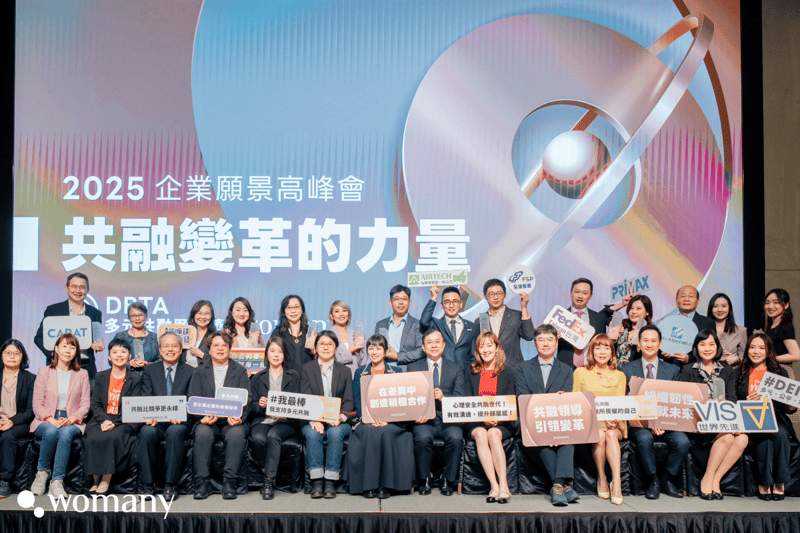

圖片|2025 DBTA 多元共融願景獎獲獎企業

一、跨世代共融的挑戰與契機

評審團有看見台灣企業正努力建立跨世代共融文化,投入更多長期策略與具體行動。

Z 世代與中高齡員工如何共事,是評審一致強調的重要課題。隨著勞動力不足與人口結構變化,企業開始嘗試透過跨世代共學、EAP 長照支持與彈性制度,協助不同年齡層員工找到合作方式。

二、友善家庭制度的多元發展

各企業在友善家庭設計上投入高度心力,假期彈性、托育與長照支持措施成為吸引人才與提升勞動參與率的關鍵。

這些政策設計已經不僅止於符合法規,而是展現企業文化與價值觀的競爭場域。透過創新制度,企業展現出支持員工在家庭與職場之間取得平衡的承諾。

三、DEI 與 CSR 的區隔需要釐清

評審提醒,單純的捐款與志工參與屬於 CSR,而非 DEI。

真正的 DEI 在於組織內部的結構性改變,包括人才任用、職涯支持與制度改革。若將 CSR 與 DEI 混為一談,將可能淡化 DEI 的本質,也無法有效回應組織內部多元與共融的需求。

圖片|2025 DBTA 多元共融願景獎

四、性別平等與代表性不足群體就業待突破

儘管女性與中高齡勞動參與率逐步提升,高科技與製造業女性主管比例依舊偏低,性別平等與薪酬平等仍需強化。

同時,對身心障礙者的錄用仍顯不足,有些案例亦僅有象徵性任用,缺乏實質支持。評審們強調,形式平等與實質平等之間的差距,仍是台灣企業亟需解決的問題。

五、組織治理、國際接軌與潛在風險

台灣企業逐步將 DEI 納入董事會層級的治理架構,並開始與 ESG、永續發展(特別是 S 面向)接軌,例如財務健康與人才國際化議題。

評審強調,所有 DEI 推動必須以法律遵循為基礎,確保不違反相關勞動、就業與平等法規,方能建立可信與穩健的制度。

同時仍有潛在風險需注意,包括職場霸凌、性騷擾等安全議題,以及不同群體對 DEI 發展可能產生的疑慮與反動。

如何在符合法律規範下,兼顧代表性不足群體與其他群體的心理調適並創造積極合作環境,將是實現永續共融的重要課題。

2025 DBTA 多元共融願景獎評審團

- 王兆慶|彭婉如文教基金會執行長

- 周昌湘|睿哲管理顧問有限公司總經理

- 洪心平|中華民國身心障礙聯盟秘書長

- 陳英姿|AAMA 創業者共創平台基金會執行長

- 葉德蘭|國立臺灣大學外國語文系教授

- 謝英哲|國立清華大學科技管理研究所教授

- 鍾文雄|一零四資訊科技人才永續長

圖片|2025 DBTA 元共融願景獎評審陣容