在全球反 DEI 浪潮之下,更該重新釐清多元共融的定義與意義。本篇文章將從吾思傳媒張瑋軒執行長的觀點切入,帶你了解為什麼我們認為 DEI 不是政治正確,而是現代社會的必要練習。

近期,吾思傳媒持續在國際及台灣在地,推動多元共融與女性影響力相關計畫,包含 2024 年 10 月舉行第三屆多元共融願景獎,共有五十家企業登錄、橫跨二十六個產業共同參與;以及在 12 月,執行長瑋軒受邀至日本大阪公立大學進行授課及深度學術工作坊,促進台日雙邊在 DEI 與女性領導力上的交流學習。

而在今(2025)年三月,響應國際婦女節,我們舉辦了第八屆全球女性影響力論壇(GWIS)。以實戰工作坊的形式,打造高互動性的活動體驗,我們與超過百位學員一起共學成長,體現品牌願景——「有一群人,陪你成為真實的自己」。

延伸閱讀:焦慮時代的解方|2025 GWIS 全球女性影響力論壇直擊報導:始於覺察,終於不惑

針對全球「DEI 逆風」的討論升溫,我們理解企業在推動多元共融上,可能存在的疑慮與挑戰。對於多元共融,我們樂見更多關注,以及有不一樣的聲音討論,而這也正體現了 DEI 的核心精神:每一個人的聲音都值得被尊重與傾聽。

我們為什麼依然堅信 DEI 重要,且是企業必須掌握的品牌關鍵力?這封信將與你分享,吾思傳媒執行長張瑋軒對多元共融的深刻見解,也帶你重新思考 DEI 在這個時代的意義。

CEO 觀點|為什麼 DEI 不是政治正確,而是現代社會的必要練習?

川普重返政治核心後,除了近期關稅與外交戰,另一個值得觀察的是川普政府對 DEI(多元 Diversity、公平 Equity、共融 Inclusion)政策的全面反撲。

川普上任第一天就發布了一項行政命令,終止聯邦機構的 DEI 計劃。在這波反動浪潮中,一部分人對「終結 DEI」表達欣喜,認為這是終結「政治正確」、回歸「真正實力競爭」的正義之舉。

表面看來似乎冠冕堂皇,但實際上,這恰恰反映了對 DEI 精神的深刻誤解。

那麼,DEI 的實質內涵究竟是什麼?它追求的是「機會公平」(Equity in Opportunity),而不是強求「結果平均」(Equality of Outcome)。 許多反對者擔憂 DEI 會讓不適任的人上位、犧牲效率,甚至將其想像成對能力的要求打折,或是對「特定族群」的「反向歧視」。但這誤解了 DEI 的核心目標。

DEI 並非要求所有選手「同時抵達終點」(結果平均),而是要確保每個人的起跑線不因其背景而被任意後移,且比賽的跑道本身盡可能平整,沒有針對特定選手的隱形障礙(機會公平)。 其目的是打破系統性的偏見與結構性的不平等,讓不同背景、不同特質的個人,都能獲得相對公平的發展機會。真正的實力,必須在公平的基礎上才有展現的意義。

正是因為忽略了 DEI 追求實質公平機會的核心目標,許多人才會將其錯認為僵化的配額或對特定群體的新劃特權。這樣的誤解,實是一種因未能看見結構性問題而導致的「錯誤歸因」與集體錯判。

當反對 DEI,正悄然成為一種新的「政治正確」

歷史總是不斷上演相似的劇碼:一種思想或價值觀受到越是激烈的壓制,往往越說明它已開始真正觸動既有的權力格局。明朝大力推行「貞節牌坊」便是一例。這並非因為當時女性普遍更為貞烈,恰恰相反,它反映的是當時女性的情感表達與自主意識有所提升,開始挑戰傳統的社會規範,統治階層因此需要透過樹立道德標竿這種「正名」手段,來強化對社會秩序的控制。

同樣地,當前社會對 DEI 的激烈討論甚至反撲,恰恰也印證了 DEI 理念已開始觸及深層結構,引發了既有秩序維護者的不安與反彈。

同理可證,當「終止 DEI」成為部分政治力量(如川普及其追隨者)的核心訴求時,我們需警覺:這恰恰證明了 DEI 所倡導的多元、公平與共融理念,已累積了足以撼動現有體系、引發變革的潛在力量。

而正是這種力量讓部分「長期處於結構性優勢位置的群體」感到不安——不安的來源不僅是對資源可能被重新分配的擔憂,更深層的是對既有世界觀、身份認同和社會秩序穩定性的焦慮。於是,「反 DEI」論述應運而生,並巧妙地變成了另一種「政治正確」:它將這種不安包裝在「回歸公平競爭」、「實力至上」等看似絕對正確的口號之下,實則是在維護過往結構中隱藏的特權,同時轉移了社會對深層次不平等問題的關注焦點。

事實上,真正的 DEI 精神體現,追求的正是許多「反 DEI 浪潮」口中的目標——公平競爭、實力至上。因為真正的公平,意味著不會有任何人因為自己的性別、宗教、膚色、年紀、婚育戀性狀態、身形外表等無法選擇的特質,而「被決定」自己會被擺放在什麼位置。

因為,我們人人都有可能是那個少數人!

為什麼 DEI 不是政治正確?因為我們人人都有可能是那個或那群少數人。

舉個例子:身為黃種人,如果你在外商或在國外工作,不管你的能力多高,有多努力,如果該組織缺乏 DEI 原則,只要你是「非白人、非男性」,所有升遷與重要會議參與權可能永遠都跟你無關。這不是虛構,而是許多人真實活過的日常。

或者就算不是工作場域,當你出國旅行,在缺少 DEI 意識的機艙裡,如果前後排有不同種族膚色的人,你可能會立刻感受到差別待遇;或是你去餐廳吃飯,服務生也可能總是優先照顧那些看起來看更有影響力的人。

想要被公平對待的心理需求無所不在,DEI 就是我們的生活日常。

是的,有人會感到「被剝奪」,但那可能是第一次「體驗公平」

在一個長期失衡的體制中,一旦進行校正,原本享有優勢的群體難免會感受到不適與憤怒。這些反應是真實的,但它往往來自一種將「過去享有的特權」誤認為「理所當然」的心態。

當這份特權因公平的實踐而被挑戰,就會產生「被剝奪感」。這不代表 DEI 是錯的,而是說明我們正走在校準的路上。

也來看看數據吧,根據 NBC News 2025 年 3 月的全美民調,DEI 已成為美國當代最具分裂性的議題之一:

• 49% 的選民認為 DEI 過度強調種族與社會因素,導致分裂與效率低落

• 48% 則認為 DEI 能促進創新與公平,反映美國多元本質

進一步觀察:多數白人男性反對 DEI;但在白人女性大學畢業生中,近六成(59%)支持繼續推行 DEI,認為社會仍充滿偏見。而黑人選民的支持率則更高,80% 的黑人支持 DEI 繼續實施,71% 的黑人認為偏見仍嚴重存在。

這些數字不僅揭示了不同群體對「公平」的體感差異,更警示我們,當特定群體的呼聲長期被漠視,甚至被污名化時,社會分裂的鴻溝可能加深。而若缺乏 DEI 意識作為橋樑,這種隔閡的極致後果可能不堪設想。作為身處多元世界的黃種人,我認為有必要指出,失去 DEI 意識的挑戰,絕不僅止於工作機會,歷史告訴我們,它最終可能通向戰爭中的非人對待。

DEI 的核心:看見並承認「每個人都是人」

我常想起二戰後一段令人不寒而慄的歷史記述:當被審判的日本軍人被問及為何能對中國平民施加難以想像的暴行時,據載有人的回答大意是:「因為我們根本不覺得他們是『人』,(在我們眼中)他們跟豬差不多。」

這種徹底剝奪對方人性、將其視為非人的「去人化」(dehumanization)心態,正是歷史上無數歧視、壓迫乃至大規模暴行的心理根源。

一旦你否定了對方身為「人」的基本資格,任何殘酷的對待似乎都變得「合理」。

而 DEI 的本質,恰恰是站在這種「去人化」思維的對立面。它的核心訴求,就是堅守「每個人都是人」這一基本前提。無論一個人的種族、性別、語言、信仰、年齡或任何其他特徵如何,都應當被看見其價值、被理解其處境、並享有基本的尊嚴與尊重。

從這個角度回看,某些政治人物或運動所推行的排他性政策與論述(例如川普時期所展現的強烈排外傾向及其針對 DEI 的舉措),雖然表現形式和歷史情境不同,但其背後往往也潛藏著劃分「我們」與「他們」,並貶低、排斥「非我族類」的危險邏輯。這種做法,客觀上削弱了對普遍人性的承認,與 DEI 所追求的人人都重要的民主精神背道而馳。

新加坡總理的警示言猶在耳:「全球化和自由貿易的時代已然過去,我們正踏入一個更難預料、更趨保守,也更顯險峻的新階段。」當世界版圖浮現分化的裂痕,被擠壓、邊緣化乃至遺棄的風險隨之而來,DEI(多元、公平、共融)的內涵,顯然比許多人認知的『政治正確』標籤更為深遠。

它承載著歷史的教訓與人性的溫度,提醒我們去珍視並守護一個基本信念:無論時局如何變遷,藩籬如何高築,於社會每一處肌理踐行「尊重每一個體,皆為平等之人」。

這份堅持,不僅是一種良善的選擇,更成為了應對當前挑戰、化解對立、鞏固社會韌性的重要思路與力量來源。因此,將 DEI 從理念努力落實為行動,正是引導我們穿越眼前迷霧,尋求共同體得以維繫並永續共存的一條值得重視與探索的路徑。

集體的方向,是由一代人決定的。這條道路需要我們持續的對話、理解與共同努力。

DEI 行動解方|歐舒丹企業內訓:多元共融,需先擁抱不同

DEI 是日常,從每一個人的心態建立開始——接納每個人的不同,不僅應用於生活,也適用於工作場域。當組織能夠擁抱差異性,尊重不同員工在思考方式、溝通風格與解決問題途徑上的多元,不僅能夠創造更友善、共融的職場環境,更能提升心理安全感,進一步激發創新思維與提升組織效能。

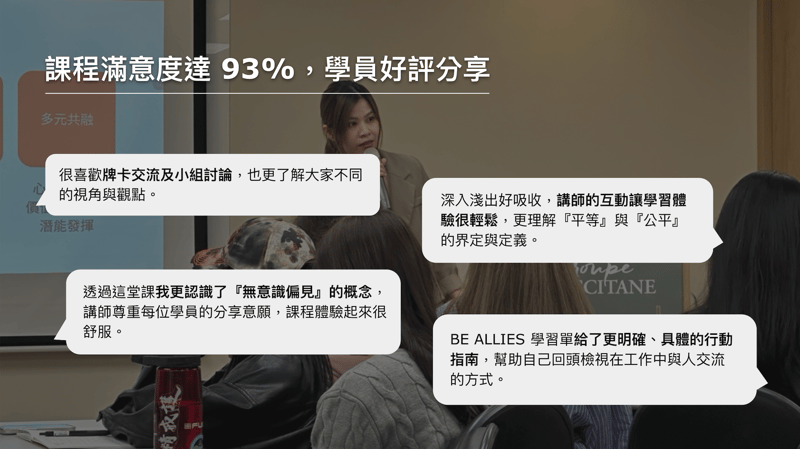

台灣歐舒丹長期關心多元共融與永續議題,2025 年第二度與吾思傳媒展開 DEI 企業內訓。講師 Tifa 針對國際反動聲量,分享針對企業趨勢的觀察;同時也透過課程設計,引導學員辨識偏見與微歧視,並透過意識覺察練習與 BEALLIES 學習單,幫助學員看見自身的無意識偏見。課程更提供實際方法,幫助學員在未來職場的溝通。

藉由講師 Tifa 的引導,讓多元共融的概念簡單易懂,創造有效交流與學習成長,成功幫助學員建立基礎意識(全員知識概念平均成長度 +21.3%),更讓學員帶著具體行動方案回到日常工作場域,為組織注入共融力!

DEI 重點資訊|第四屆 DBTA 多元共融願景獎,將於 6/2 開始報獎!

為鼓勵共創友善永續職場,吾思傳媒自 2022 年創立 DBTA 多元共融願景獎,持續表揚積極實踐友善職場文化的企業,並鼓勵更多組織成為變革推動者,共同打造台灣友善職場的未來!

第四屆 DBTA 多元共融願景獎,將於今年 10 月隆重舉辦,將聚焦可達性(Accessibility)、建設性溝通(Constructive Communication)、歸屬感(Belonging)三大共融文化主軸。歡迎前往官網索取簡章,並了解最新資訊,預計在 6/2 開放第四屆報獎。