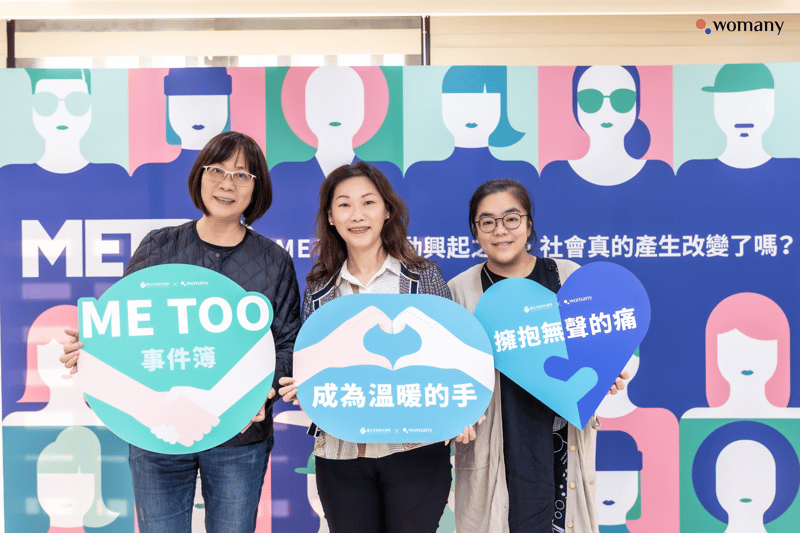

日前,臺北市社會局與女人迷攜手舉辦以性騷擾防治為主題的策展「ME TOO 事件簿:成為溫暖的手,擁抱那些無聲的痛」,透過對於國內外 ME TOO 事件的爬梳,並連結今年上半年於由政界觸發的台灣版 ME TOO 事件,由廣而細緻地,透過宏觀及個案視角探討相關議題,以及帶民眾看到,臺北市社會局所採取的相關行動。

2023 年發生於台灣的 ME TOO 事件,由許多權勢、職場性侵及性騷受害者,透過公開媒體、個人社群等方式打破沈默、勇敢發聲,以此作為台灣性平運動關鍵性的一年,「ME TOO 事件簿:成為溫暖的手,擁抱那些無聲的痛」藉由爬梳國際事件、台灣性平運動發展軌跡、當事人故事及個案,將事件更立體化地呈現在觀展者眼前,將相對生硬的訊息濃縮為感性文字,透過細膩的策展傳遞溫柔的聲音,也藉此喚醒民眾對議題的重視與關心。

除了為期三週的展覽之外,臺北市政府社會局與女人迷亦舉辦兩場主題講座,分別以「ME TOO 運動興起之後,社會真的改變了嗎?」及「創傷復原的行動指南:正視傷痛,陪伴、訴說與復原的性別教育之路」為題,邀請王如玄律師、社團法人台灣不會教小孩行動聯盟陳儀理事長,以及臺北市政府社會局姚淑文局長、現代婦女基金會張妙如督導和台灣友性創心協會林秀怡監事等專家進行對談,從法律、教育、大環境建構等三方面,暢談已知的過去、即將面對的現在,與可以展望的未來。

ME TOO 運動興起之後,社會真的改變了嗎?

今年(2023)5 月底,台灣由政界開始鳴起第一聲槍響,ME TOO 運動正式開展。而在這波運動興起的兩個月後,於 7 月 28 日立法院三讀通過《性別平等教育法》的修法、 7 月 31 日三讀《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》,新版「性平三法」即刻生效,象徵台灣 ME TOO 事件最重要的律政革新里程碑就此立下;與此同時,臺北市政府更率先推出性騷擾防治專線(02-23911067),可回應性騷三法之相關問題,亦提供性騷擾被害人心理諮商、法律扶助及社工陪同等服務,接住當事人。

經過 ME TOO 事件的野火燎原之後,台灣性平歷程是否就此有機會開出新生的嫩芽?這些探出頭來鳴笛發聲的受害者們,又如何影響台灣社會?

長期致力於性別平等工作,關注職場性別平等、性騷擾等議題的王如玄律師對此抱持著正面的態度,「就實際在第一線工作的經驗,可以看到在這段時間內,有很多過去不敢講的受害者,開始能夠鼓起勇氣,展開法律上的申訴」,同時,由於受害者之間的串連,使得組織與環境也開始相繼改變。

「這次 ME TOO 事件中有很多職場性騷擾的案例,在事發當時沒有被正式、妥當的處理」,王如玄表示,大眾批評與抵制的聲浪促成了企業意識的抬頭,「企業主開始關心,並且理解,自己有責任也有義務負起保障職場安全及友善的責任。」與其說是地位相對弱勢的受害者發聲,抑或是成功尋求法律的支持與懲戒,ME TOO 運動帶來的更是民間意識的崛起。

一個 ME TOO 事件的發生,通常是一個國家、社會長期針對性平議題耕耘與抗戰的階段性成果,台灣也不例外。

陳儀認為:「這些在年少時遭遇性侵、性騷的受害者之所以選擇在這個時間點說出來,是因為他們了解,台灣社會有一群人已經能夠理解背後脈絡,並且將會支持,因此,即便知道『ME TOO』無可厚非會引發檢討被害人等質疑,還是有這個勇氣公開發聲,這是台灣性平教育 20 年累積下來的成果。」

針對由事件所引發的後續修法、及修法成果,陳儀試著深入淺出的闡明,「我認為大家在理解法律之前,必須要有一個觀念。那就是『性騷擾』的本質是『權力』,會性騷別人的人絕不是憑著一股腦的衝動,而是他握有某種『權力』,這也是性平三法之所以複雜的原因。」權力以隱形的姿態在場域之下運作,它將「宰制」隱藏在令人感到尷尬的諸多關係裡,而成為它難以為人察覺、亦難以免除或抗拒的重要原因。

很多時候,我們很難界定「追求」與「騷擾」之間微妙的差距,尤其是在職場這樣充滿權勢、位階的場域,在下位者有時更難果斷地拒絕。王如玄以多年前經手的個案為例,「一個女孩子持續性地受到已婚上司的『追求』,該位上司會挾公事之便,讓下屬跟著他出國出差、邀約她共度晚餐,甚至在下班時候不斷透過訊息,想要得知女方的行程、與家人朋友相處的狀況⋯⋯」職場作為人際互動的公開展演場,上司脫序的行為不但容易造成他人的誤解,更對於在下位者的生活帶來無形的壓力與困擾,「很多時候,為了維持職場的和諧,沒有辦法拒絕上司的好意,久而久之,即使只是每天送一顆蘋果,也都成為受害者非常嚴重的心理負擔,最後甚至出現了身心症狀,需要諮商與醫療的介入。」面對無所不在的職場性騷擾,鬥智鬥得贏,可以說是幸運;然而鬥不贏的比比皆是,該如何是好?

「性騷擾防治建立在整體環境的友善,同時也意味著環境有所責任。」性平三法將原先訴諸「對加害者有權者」的處理方式轉移至更上層的主管機關以及場域,避免過去因「球員兼裁判」而無法處理的情況,同時也將創造多元性別友善環境的責任交予場域,以做到更全面的問責與把關。然而即便如此,性騷擾要真正訴諸法律的定罪與懲處仍然相當不易,王如玄坦言,「性騷擾包括肢體的、言語的、歧視性的,在這個光譜裡面,我們除了要去對付行為人(人因性的條件)之外,還要去考慮環境性的因素。除此之外,在當代我們更常面臨數位性暴力,近年來有越來越多案子是利用科技通訊來進行騷擾。」

因此,專業性騷擾調查培訓是相當重要的,「如果當事人想要透過法律途徑捍衛自己的權利,則『舉證』是必要的。」王如玄表示,自己當然遇過非常多「明明他就騷擾我」但卻在法理上無法定罪的現況,「因為法律制度是人為制度,它會假定任何人都是無罪的,即便性騷擾申訴為行政調查,採取優勢證據法則,意味著法官可以依據舉證判斷究竟『誰比較可信』,但因為證據不確鑿導致受害者反過來被告妨礙名譽、誣告的案例仍不在少數。」

為了解決此現況,相關單位仍持續地在「後續正義聲張」與「事前教育預防」之間平衡與推進。陳儀主張應從幼兒園開始導入性平教育,「尤其是有關『身體界線』的教育。因為很多事情發生的當下孩子們是不曉得自己正在收到侵害,且有很多幼童加害者是基於模仿而產生行為,這些都必須透過提前的兒少性教育、性平教育來矯正和預防。」

於此同時,成人的性平教育也應持續地傳遞與迭代「要消弭職場或其他組織、環境中的性騷擾狀況,『旁觀者的介入』非常重要,但凡旁觀者有意識地介入,加以警告,並且同理被害者,並尊重個體處理意願,整個社會安全網絡就會加速的建構,以嚇阻不正當權力關係對於受害者的侵害。」可以說是,在 ME TOO 事件中,沒有人是局外人。

「不成為權力關係裡頭的加害者,亦不要進入成為共犯結構,正視成人也很需要重新理解正確的性平觀念,每一個人都可以作為傳遞正確性教育觀念的大人,以此為基礎,我們才有機會真正擁有一雙溫柔承接的手,以擁抱那些無聲的傷痛。」

創傷復原的行動指南:正視傷痛,陪伴、訴說與復原的性別教育之路

即便台灣 ME TOO 運動發生時間較晚,但由於長期以來性平教育的推動,其所造成的力道可以說是非常強的。回顧過去 30 年來性別暴力的發展、制度的建構及法律的落實,臺北市政府社會局姚淑文局長感性地表示,「從早期我帶著被害人一關一關地闖,到現在集體發聲的力量,可以說是改變非常巨大。」

然而至今,仍會有被害者在權力結構、工作職場、校園環境之中面臨騷擾及侵害,且隨著數位環境的普及,更多過去無法預期的手段更持續衍生。

「我感覺,但凡有人在之處,這樣的暴力似乎不會停止,因此我們才需要更多支持的力量推動改變。」局長堅定地說。

而在諸多程度不一的「性別暴力」裡頭,究竟孰輕孰重,又該如何定義,一直以來都是備受討論的問題。對此,姚淑文認為,「從歧視到侵害,每一種形式的暴力都有機會出現在性騷擾的光譜上,如若我們從被視為『輕微』的性騷擾就坐視不管,是不是有可能造就了後續更嚴重的侵害發生?」

回顧過往這段時間協助個案的經驗,台灣友性創心協會林秀怡監事感性地表示,「很多人時常以為社工陪案主去報案很容易,但事實上面對 10 多年前尚未明朗的社會風氣,踢到鐵板的案子非常多」,很多時候對於男性受害者而言,尋求協助是更為不易的,「有一個讓我非常印象深刻的個案,是一名男性被愛慕者長期追求、訊息騷擾,他來諮詢的時候怯懦地詢問:『我這樣算是被性騷擾嗎?』甚至到警局報案時,也被當時的值班員警指指點點,調侃「是有長很帥嗎』,以至於對案主造成了二次傷害或是累積不安全感。」

林秀怡提到,推動性平議題的過程中,社工帶著案主東奔西跑、受盡不合理的對待,在無助時刻心裡吶喊「為什麼世界仍然不夠進步」都是常有的事,這也才顯示這段進程是多麽的不易且可貴。

相比三十多年前,在今年(2023)7 月性平三法修法通過之後,受害者在法律上開始有更嚴謹的保障,團隊機構也在各個環節有機會介入協助,從資源取得、制度建構,到法律趨於完善,在乍看之下持續存在的社會議題之上,強化了圍堵及防禦的機制,某種程度上增強與加厚安全網的範圍,即便有人墜落,亦有人得以緊緊握住那雙求助的雙手。

「今年 5 月底的 ME TOO 運動讓我重新開始思考,究竟是由誰來觸發民眾對於議題的重視,才會激起最大的效應?」現代婦女基金會張妙如督導分享自身反思,提到:「我認為一個事件『被討論』是很重要的,在此次 ME TOO 運動發生之後,我對於群起發生這個行為的態度轉為樂觀其成,因為我們確實看見運動之後由下而上的制度改變。」群體激憤觸動改變的開關,議題開始在社群中流轉,能見度變高的同時,創傷也隨之而來,「因此,我想創傷議題在 ME TOO 事件後是否存在?以及我們應該如何面對及處理,會是我們作為旁觀者、重要他人、知道性騷擾事件發生的人,需要面對的議題。」

同時,作為具備話語權的網路公民,每一個人都可以針對「ME TOO」進行重新詮釋、理解和點評。「即便性騷擾在職場、學校、社會裡都不斷發生,仍然還是有很多人會問我:究竟『這是性騷擾嗎』?」林秀怡談起眾人對於性騷擾的定義,有感而發:「我認為此次 ME TOO 事件促發了過去在『性騷擾的認知』方面尚未被解決的問題,很多案例談的是非常微妙、甚至有點難以劃分的權勢關係,包括被害者在這些過程中究竟有沒有因此『受益』,究竟哪些行為可以稱之為『自願』,以及權勢下的『自願』是真的『自願』嗎?我認為此次 ME TOO 就像是一層一層地剝開,拓展大家對於性騷擾的定義、理解與認識。」

性騷擾之複雜,在此刻更甚過往。數位工具的介入使得「性別暴力」更化於無形,更容易在親密關係之中展開。談及目前臺北市社會局所承接處理的數位性別暴力現況,姚淑文局長指出,「每個月都有 20 至 30 件的案件申訴」,透過網路作為媒介對當事人造成傷害可以有一百種方式,甚至持續在演變,這也是數位性別暴力相當棘手的原因:

「在數位的環境下,任何年齡層、性別都有可能受到數位性別暴力的攻擊。」

面對此現況,林秀怡補充:「在網路環境下,親密關係中的『監控暴力』作為數位性別暴力的一環,是很常見的性騷手法。為了保護當事人,持續性地宣導、提升個資保護意識,以及強調在數位生活中的親密關係,究竟什麼樣的行為構成暴力,以及當事人可以藉由哪些管道取得協助。」面對快速變動的網路生態,監控與暴力的類型只會愈趨增加,這也意味著人們對於「性騷擾」的意識與定義也得因應載體的改變而重新建構。

對談最終,談及「性暴力」本身存在的複雜性,以及每一個人在事件與權力結構底下能夠如何應變,姚淑文基於多年輔導個案的經驗,建議「每一個人對於性騷擾要有更全面的認識」,一旦有了全面的理解,便不至於漠視,「有時對於整個事件最具決定性影響力的角色,其實是旁觀者。很多時候在性騷擾申訴的過程中,擁有話語權的人是加害者,因此作為旁觀者是否要隨加害者的話語起舞,或者選擇同理或支持被害者,將會對於事件走向與當事人起代決定性的作用。」

不多言、不傳遞不實資訊、成為他人有利的支援,是作為「旁觀者」最重要的角色。「尊重被害人權益,給予當事人時間,表示理解與支持。即便我們不作為性騷擾事件的『加害者』,我們每一個人或多或少,都以『旁觀者』的身份參與其中」,因此,以同理代替批判,以傾聽取代評價,「並且要記得,性別暴力的本質是權力的濫用,我們每一個人都有機會在特定文化脈絡裡,成為擁有權力的人,因此在日常生活之中,更有意識地對於他人的界線予以尊重。」