出生在北緯 38.5 度以南,或是以北,就會決定你的價值觀、思想,還有敵意,而過上完全不同的人生。

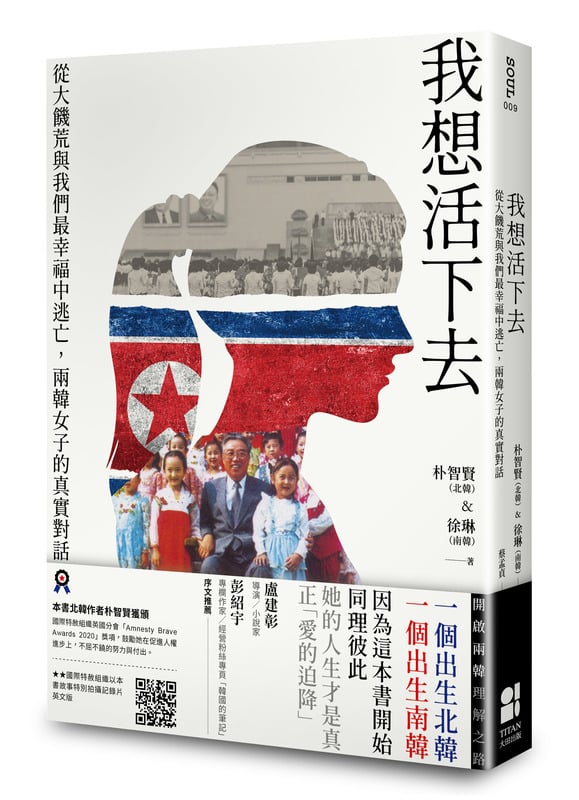

文|朴智賢、徐琳

智賢經歷的一切很可能會發生在我身上。她與我年齡相仿,說同樣的語言,一樣愛吃泡菜,而且也是韓國人。她為了脫離暴政、保護家人,先逃到中國,十幾年前才獲得英國的庇護。我呢,差不多在這同一時期,我因著父親工作調派的緣故,移居倫敦。我沒有像智賢那樣,涉水橫渡圖們江,或是長途跋涉挑戰蒙古沙漠,但我來回穿梭諸多國之邊界。每回穿越國界,韓國籍的身分認證就像是烏龜身上套著的那層殼,跟著我一路從一個國家入境另一個國家。智賢來自北方,我來自南方,卻有同一個認同:我們倆都是韓國人。光這一點就足以連結起我們。

記錄她在北韓那段日子的同時,我接納了她的觀點,走進了她的內心世界,我變成了「她」。我們有著截然不同的人生故事,但童年、死別、苦痛、夢想卻是相通的。智賢描述北韓人權狀況的同時,我因為自己出生在「好」的那一邊,內心的罪惡感油然而生,壓著我手中的筆;我聽著她回憶自己的童年、家庭、工作、囚改營、奴隸般的生活和逃亡,我記錄著,焦急得想串連起這兩條人生,給出連結,做出修補。我們倆都強烈地渴望告訴這世上的其他人,假如這個國家沒有分裂、沒有遭到日本占領、沒有爆發韓戰,我們會成為什麼樣的女性?無論如何一定要掀開那神祕面紗,揭露事情的真相。我一定得寫出來。

推薦閱讀:「我被引誘到韓國,被逼迫詆毀自己的國家」脫北女孩的陳述

2014 年,曼徹斯特,我和智賢的第一次相遇,緣於國際特赦組織(International Amnesty)拍攝的一部紀錄片。擔任口譯的朋友臨時有事,緊急情商請我代班:工作內容基本上是用韓文訪問智賢,再把她的回答用英文謄寫下來,趕在近期將推出的紀錄片《另類訪談》(The Other Interview)上映之前交稿即可。我不是專業的口譯人員,因此不禁有些焦慮,但真正令我緊張的是別的:和北韓人對談?不會有危險嗎?不是禁止的嗎?萬一她是間諜怎麼辦?我一邊努力試圖解答內心的疑問,一邊填寫國際特赦組織的表格,接下了這份任務。有一股無法名狀的東西敦促著我接下它。跟著特赦組織團隊一同從倫敦到曼徹斯特的車上,紀錄片導演向我簡報了這項計畫,然而,在我內心播放的卻是另一部影片。

圖片|來源

我彷彿回到 1976 年我們家在首爾的公寓,小時候房間的牆面,牆上的海報:鮮紅的底色上一隻緊握的拳頭,揮舞的拳頭上是大大的幾個字:「打倒共產黨」,這張海報獲得了我們那區小學舉辦的反共海報競賽銀牌的殊榮,底下還有我的名字徐琳。每個月十五號宣告戰爭演習開始的警報聲——1953 年韓戰結束後施行的措施—又在腦中響起。每次演習,生命彷彿靜止:街上不見車輛、操場沒有孩子奔鬧。直升機在天空轟轟飛過,家家戶戶躲進自家公寓樓房的地下,專為躲避空襲而預備的防空洞。首爾形同空城,二十幾分鐘後,一切回歸常態,彷彿什麼事都沒發生過。

出身自外交官家庭,我很小的時候就對「另一個」韓國的存在非常敏感。當父親被派到非洲任職時,整個城的南韓外交圈大概總共就那麼三、四個家庭,照理說北韓外交團的人員也應當差不多,或許少一些。總之非常難得看到「他們」——就算在超市碰見了,也不過短短三分鐘——因為他們很少出門,而且總是團體行動。

那是我跟北韓人的第一次接觸,儘管彼此外型相似,感覺上彼此間的距離卻是好遙遠。母親告誡我,千萬不能跟他們交談,一定要緊緊拉住她的手,隨時緊挨著超市手推車,免得被綁架。當我們開車行經他們身旁時,我總是狠狠地瞪著他們。心裡雖然害怕,但起碼我人躲在車窗裡頭啊,他們不能對我怎麼樣。在我的認知裡,北韓人是我們不共戴天的敵人,結果他們竟然出現在我們眼前!

扣除掉這些不期而遇,非洲的生活對一個韓國女孩來說是很棒的人生經驗。一雙單鳳眼,一頭烏溜溜的直髮,對某些人來說,我怎麼可能不是李小龍或成龍的遠房表妹呢;相對地,在另一些人的眼裡,我來自一個勤奮的國家,經濟「奇蹟」的典範。家門口總是國旗飄揚,我夢想著將來成為我們國家的總統。我在法國的多數朋友並不了解南北韓的不同,就某種程度來說,這樣也不錯:我是韓國人,在我的想法裡,韓國指的就是南韓。北韓不屬於「我認知」的韓國。

1979 年,我十四歲,父母親告訴我朴正熙總統遇刺身亡了。我母親淚流滿面。我也覺得悲傷,只是不清楚為何傷心。歷史的覺醒慢慢在我心底成形。