大友克洋總監督的動畫電影《回憶三部曲》,想像中的誇張角色用恨意加深自己原有的傷痛,將自己化為世上最悲慘的人,實則錯過生活中的種種美好⋯⋯現實中的我們,難道也是如此嗎?

在理性層面,我們知道「痛苦」不能且無法比較,很清楚某位朋友、鄰居、或某個國度的貧民窟裡,有大把大把比自己可憐與不幸的人存在。但感謝我的諮商工作,讓我得以肯定一個情感上的事實:

許多人在潛意識中把自己的苦與痛,視作唯一、之最、絕對。

比如在情傷裡,人們雖然意識到客觀的事情(個性不合、價值相沖、不愛就是不愛、對方是渣男/渣女),告訴自己一切都是普世的情愛劇碼,但內心總有一把別的聲音:「我是最慘的,沒有人的痛比得上我所遭受的!」──導致這種心態的其中一個主因,是人們有太多無法發洩的憤恨,乃至能夠從自我悲劇中得到某種慰藉⋯⋯

我們都有一個塞滿「我慘,故我傲」的抽屜

人是充滿矛盾的奇異動物,兩種不同或違背的價值、兩套完全相悖的行為,可以弔詭地以從不妥協的方式共存。

一位有嚴重潔癖的優雅女士,她接觸椅子或桌面前總會先噴灑酒精,並在任何場合都把自己打扮得無可挑剔,然而,她的房間裡卻有一個髒亂得無法形容的抽屜,她說她是把那些想丟掉的、不想處理的東西都塞在裡面(甚至包含一份她吃了一半但突然因罪惡感而放下的宵夜,直至食物發臭才被其家人發現)。

我們有時候就像這位女士:一次失戀以後,即使在外人看來社會功能如常,能吃能喝能上班,甚至也交了新的對象,但心中仍有一個無比髒亂的抽屜,放著種種已然無法照顧與整理的情緒、想法、感受。直到哪天被發現時,已經發霉發臭、無從打理。要是我們敲敲這個抽屜,還會聽見它回應說:

「我慘,故我傲」!

精神分析發現,對重要他人無法表達的憤怒與恨意,即那些鬱結於心的負面情緒,會日漸導向自我,形成不自覺的自我攻擊與自我批判,這也是憂鬱症的成因之一。

然而,為了防衛這股憂鬱,或是說「與之共存而不被它殺死」,有一種更複雜的心理機制可能會「善用」起這股憂鬱:於想像裡把自己活成古希臘悲劇裡的主角,把內心的傷痛視作某種永恆與偉大的證明,將無法言說的慘與苦,對自己唱出一首悽美的自傲史詩。

藉由把自己的悲哀浪漫化,人們得以繼續與心中未解的苦楚共存,並從中得到一種心理的補償,補償與對象失落的那份情感、補償關係失敗下的自卑與自毀、補償愛到無法去恨的那種遺憾。

只可惜,被補償的總不是原物,因此長久下來,補償也只是一次次的錯過。

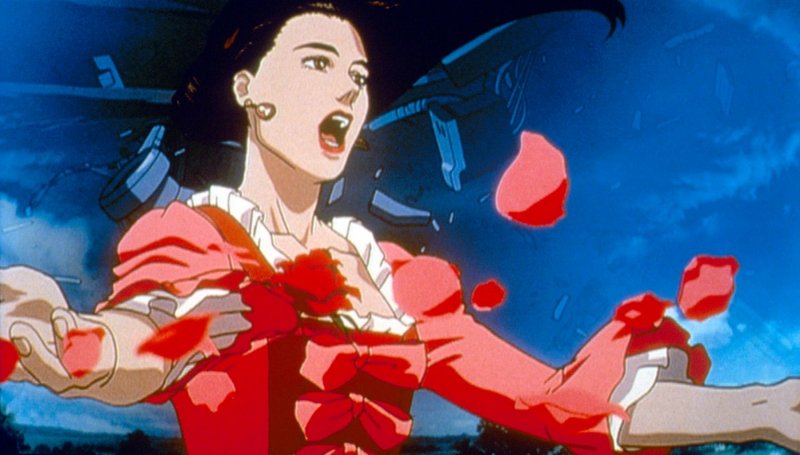

圖片|《回憶三部曲》劇照

同場加映:【關係日記】《她們》喬與羅禮:我們錯過幾回,卻誰也沒辜負誰

難道私人的痛,不是國家級的災難?

我想用大友克洋總監督的動畫電影《回憶三部曲》(Memoires,1995)來說明這種獨特的心理狀態。

第二部曲〈最臭兵器〉(Stink Bomb,岡村天齋 執導),講述單身的研究員田中先生因為得了流感,趕去上班前去診所打過針,還購買了一抽屜的感冒退燒藥都沒有改善,所以他決定嘗試研究院的試驗藥物──但他吃錯了別的──,誰知道一覺醒來,他已變成會生產有毒臭氣的活人兵器卻不自知,叫所有人都在躲避他。在歡愉的音樂下,他穿越槍林彈雨而絲毫無損,沿路引發了一場國家級災難。

這部電影其實是以一種幽默得幾近荒謬的超現實手法,來表達一種潛意識信念:有一股微妙的驕傲,因發生在我身上的苦難是比其他人都要複雜、神秘、唯獨的!也只有最偉大的藝術家才能與我共感 [1]──而想當然,我們自身就是那位悲劇藝術家。

圖片|《回憶三部曲》劇照

我在臨床工作中聽過這樣的一位女士,她顯然有過一些童年創傷,因此她成年後性格相對敏感,總是焦慮別人的敵意、對自己不公。

但在一次碩班的作業中,跟她從大學已認識的同組同學們發現女士的內容都是抄襲的,他們在課後試著跟她講道理、規勸她把作業重做,否則就要跟教授告知。然而,面對確實的證據,女士仍極力否認,還在同學向教授告發之前,先去控訴「我遭受同學性別霸凌!」成功扭曲了事實。

在潛意識中,別人的痛不算什麼,但自身最微小的痛楚,都是一次國家級災難,都是一起險惡的霸凌!這也是佛洛伊德所說的,只消一刻牙痛,人們就從世界撤離,卻只在意與無限放大這顆在痛的牙 [2]!

延伸閱讀:他人為什麼會讓我痛苦?關係心理學:唯一能控制的是「我的心」

另一個例子可看第一部曲〈她的回憶〉(Magnetic Rose,森本晃司 執導),故事講述一名為了愛人而不惜奉獻自己一切的著名女高音伊娃,得知愛人情變以後便謀殺了他,並在自己的太空船裡建立一個亦真亦假的回憶世界,而那些不小心踏進這領域、想去拯救伊娃的人,都反而會遭受迷幻而受害。

在回憶中,人們彷彿在重建一段永不改變的愛,然而撐起這個回憶空間的力量,卻是深深的恨意。

分離的傷痛是真的,但人們用恨意去加劇自己原有的傷痛也是真的──這行為其實是在回憶的傷口裡找缺陷,卻不是在現實中好好的恨,並讓自己錯過現在與未來的種種美好的可能性。

圖片|《回憶三部曲》劇照

「回憶不是用來逃避現實的地方。」

詩人布朗肖(M. Blanchot)曾描述這樣的一種情侶間的處境 [3]:

他從沒有問過她的是:她說的是不是真話。這說明了他們的關係為何複雜;她說真話,但並不代表她所說的都是真的。然後有一天,她對他宣布:「我現在知道為什麼我不回答您了,因為您沒有問我。」

他:「的確如此,我沒有好好問您。」

她:「但是,您一直在問我。」

他:「是啊,一直⋯⋯」

她:「您做的太過了,讓我無法回答。」

他:「但我問的卻很少,您得承認。」

她:「太少了,但我一輩子都不夠回答。」

兩個活在各自回憶裡的人,一再地錯過彼此,在毫無期待之中等待著哪一天能真正地在一起。

事實上,不少要分不分的情侶,亦是布朗肖描述的這種狀態:沒有真正的問,就沒有實在的答,二人其實在避免犯錯。而那些分手後活在回憶裡的人,也常常在幻想中進行這種漫無止境的對話,志在讓早已冷熄的戀情看起來仍像在燃燒,從中找尋慰藉。

你會喜歡:【關係日記】劉霞與劉曉波:為了愛你,我注定錯過平凡的愛情

面對史詩的情愛、國家級的痛楚、藝術家的悲劇⋯⋯我想林夕作詞的〈失戀太少〉(陳輝陽 編曲,陳奕迅 演唱)僅用兩句話,便道出另一個我得以肯定的情感事實:

美好的 沉澱了 沒有火花不要燒

愛過的 成熟了 犯錯只因失戀太少

我們不肯原諒自己與他人,但犯錯也許只因失戀太少,逝去的回憶就讓它沉澱吧!多愛幾次,自然會收獲成熟的果子。

擦光所有火柴 難令氣氛像從前閃耀

至少感激當日 陪著我開甜蜜的玩笑

火柴作為一種補償,偶爾能擦亮回憶中的美好,但與其(以恨意)追逐那些錯與過、過與錯,何不感激曾經擁有過的甜蜜?

謝謝各位一路喜歡我的文字的讀者,這是我在女人迷發表的第 100 篇文章。往後的日子,仍希望得到你們的關注與指教。