「身體是你自己的,如果連你都不喜歡,如何快樂?」有好長一段時間,女馬舞者芷菱極度厭惡自己的身體。看著自己肌肉發達的身體線條,與纖細的女孩們站在一起,自己總是成為被挑三揀四的對象。面對世界殘酷的批評,她如何透過表演收拾破碎的心,開始學習接受不完美的自己?

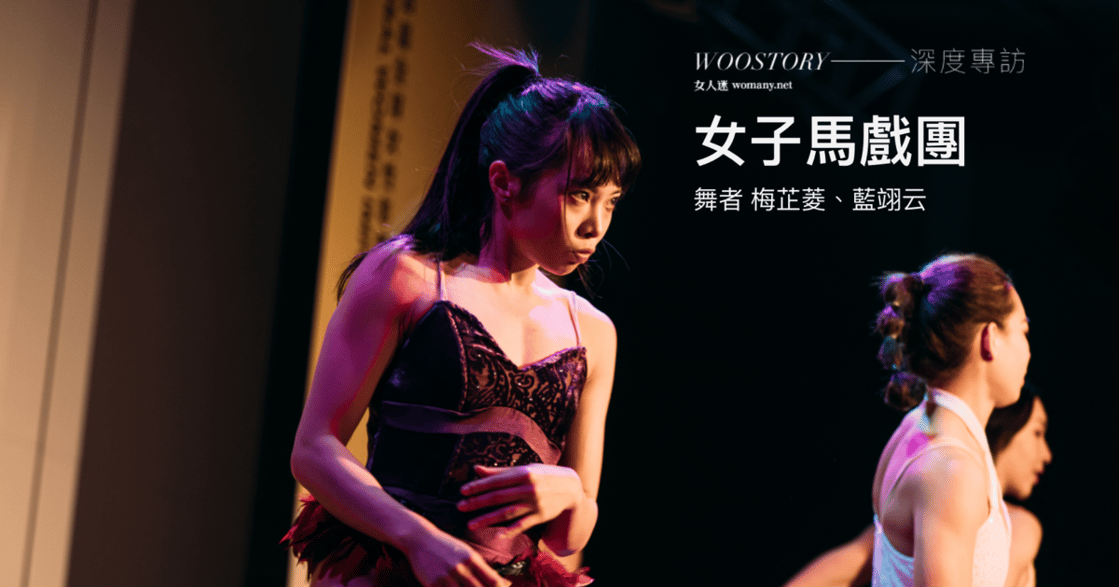

昏暗的舞台上,六名舞者以極限姿態展現出女子馬戲獨有的力度。

她們褪去身上的衣飾,僅著裸色內衣褲,以緩慢卻充滿力量的步伐攀爬至彼此的身上,女孩身上的曲線因為肌力的展現而更加清晰,肌肉身形的線條、不盡完美的寸寸身體樣貌,悉數展現。

場內音樂嘎然而止,四周僅剩下觀眾與舞者深淺不一的呼吸聲,舞者的動作持續,女孩將女孩舉在腰上,踩踏過彼此的身軀,最終呈現完美的 ending pose。台下觀眾看得出神,有人甚至掉下淚來。

這是第四屆全球女性影響力論壇的開場表演,集結各領域表演藝術人才的年輕舞團創造焦點(Eye Catching Circus)旗下的女子馬戲帶來了《Since 1994》舞碼的精彩橋段。

「女特技舞者的身材更容易被挑三揀四」社會眼光,使我們討厭自己身體

「我對別人的眼光特別在意,也對自己的身材非常不滿意,」《Since 1994》編導、同時也是特技舞者的梅芷菱(梅子)談起出社會後的經歷,流露不勝唏噓的神情。

芷菱表示,女舞者的身材本就容易被業主拿來比較,又因特技舞者擁有較常人發達的肌肉曲線及骨架,更可能在選角時被挑三揀四。

「有一段時間,我非常希望自己能成為大家眼中好看的樣子,因而做了非常多嘗試。」她說,那段時間因為各種不健康的減肥、節食,使其身心承受極大的壓力。

與芷菱同窗超過十年,同為女馬舞者的藍翊云(小藍)在一旁補充,大學時期的她們,意識到很多女性特技舞者之所以在十八歲後放棄專業,有很大的原因來自於社會對女性身材的眼光及限制。

「一直以來,大家覺得『好看』的身材還是以纖細為主,但我們每天訓練強度極強,每天至少花四個小時訓練肌耐力,所以與同齡女生比起來,做特技的女孩一定會看起來很壯、很大隻。這讓很多女孩子在青春期之後,為了想穿好看的衣服、為了想要被稱讚很瘦、很漂亮,因而離開這個圈子。」

很少人知道的是,特技之美在於身體力量的展現,以及跨越各種耐力極限、呈現出突破以往視覺效果的美。這種身體狀態與常人習慣的「美姿、美儀」相距甚遠,更容易成為女特技舞者外出接案時最大的阻礙。芷菱說起過去接案的經驗,仍能感受到那股受盡比較與挑剔後的苦澀。

我們會有一些刻板觀念,會覺得女生的體型瘦小,或者是力量有限。但特技可以在能力上打破框架。

「身體是妳自己的,如果連自己都不喜歡,如何快樂?」

「離開學校之後發現,很多藝術節、大型表演都是以男性為主角,台灣馬戲圈相對更小了,但奇怪的是,絕大部分為人所知的藝術家、有名的表演者也是男性居多。」難以突破的現況成為芷菱創作《Since 1994》劇碼的起始,說起往事,她的眼神中仍充滿著對行業規則的不解與無奈。

她回憶大學以前的住校生活,提到:「傳統藝術學校是八年一貫制度,從小男女生一起練特技、一起長大,有點像少林寺的感覺,」她笑說,練特技、練傳統戲曲的學生性別比十分懸殊,當時一個班十六個人之中,女孩就佔了十一個位置,但畢業之後從事創作或藝術相關工作的反而都是男性。

因此,芷菱從大學開始,開始萌生組織「女子馬戲」的想法。希望可為女性舞者打造一個開放的平台,把一群有才華、潛力的女孩子聚集在一起。

「女性特技舞者的線條更為發達、力量也更大,因此即便舞者只是站在舞台上,都能有種『正在訴說些什麼』的氣場與力道,」小藍分享,這幾年反而因為健美開始盛行,更多人意識到原來「美」有更多不同的形式,可以說是意外地跟上流行。

乘著女力一詞的崛起,小藍與芷菱也特別感覺到社會氛圍的轉變,因此更希望在演出過程中突顯女生的「力量」,把過去學校不讓女生發展的項目,如倒立,納入表演之中。

「這些力量動作由女生來展現時,更能展現所謂的『女力』,因為馬戲表演把很多體態和姿勢極限化了,」芷菱分享,她希望看表演的觀眾能感受到,女性不只是可以溫柔、也可以很有力量、很強悍。

「女子馬戲這個詞,想要給予女性特技舞者自信,告訴大家:如果你有不敢說的,現在可以勇敢說出來。身體是你自己的,如果連自己都不喜歡的話,去做任何事情都不會快樂。」

小藍與芷菱共同的信念,是希望將這股能量傳遞給更多傳統藝術學校出生的後輩,讓更多人知道,即便我們自己與社會對於外在的評價與身材仍有很多要求,但還是可以勇敢站出來,理解與學習如何更喜歡自己。

身體是妳自己的,如果連自己都不喜歡,如何快樂?

從不化妝不敢出門,到坦然接受自己:克服「上空」演出,勇敢呈現不完美

「我是一個從上大學開始,即便是早八,我都一定要化妝才能出門,」芷菱坦言,自己是從化妝這件事開始衍伸出《Since 1994》創作的核心概念,對於她而言,出門就是逼迫自己面對外面的世界,必須把自己喬裝好、迎向一天的戰役。

「但其實,很多女生應該會深有同感,化妝其實還蠻累的,」她笑說,某一天自己拖著精疲力盡的身體回到家中,開始卸妝、卸去身上的衣服和緊捆著自己身體的外衣及內衣,她突然覺得舒暢起來,「我發現在家真的很舒服,回到家那一刻,我覺得人生好自由,這種自在跟你梳妝打扮好坐在咖啡廳的那種舒適不同。」

她從那一刻開始,思考自己究竟為什麼要一直化妝、為什麼要被內衣綑綁。

「其實在家的時候才是一個人最真實的樣子,」從生活小事延伸,芷菱把這樣的想法具象化呈現於舞台之上,也才有了把女孩的房間搬上舞台、在台上退去一身衣裳,回歸赤裸與真實的橋段。

但即便是習慣於在大眾面前表演的舞者,呈現赤裸的身體樣貌還是非常困難的,在排練的過程中,六名舞者也承受相當多內心的煎熬與擺盪。

「上空這件事情對我們來說非常困難,我們甚至還討論過『有必要做到這樣嗎?』」小藍坦言,在排練階段,多名舞者之間也有著「不要為了做而做、不要強迫自己」的想法,在思緒拉扯的過程中,舞者卻也更近一步的思考自己與身體之間的關係。

「我一開始幾乎沒辦法面對,連在家看到自己赤裸的樣子都難受。在排練的過程當中,我每一天都在告訴我自己:我很好,既然要創作,我就得先踏出第一步。」芷菱誠實地說道,每一次的排練其實也是建立信心的過程,如果創作是與觀眾敞開心扉、真誠相見,那麼表演者就得先說服自己。

「畢竟,如果我都不接受我自己,我該如何去說服觀眾,要練習愛上自己的身體、如何感動他們?」

「當我們赤裸地走下台面對觀眾,他們都哭了。」

「做女子馬戲,其實對我來說是一種療癒。我把很多自己的故事和經歷放在舞台上,因為很多女孩子在青春期時都會遇到相同的問題,所以演出更容易令人感受到共鳴。」

女馬《Since 1994》中有一個橋段,所有的舞者退去層層衣裳後,身穿肉色內衣褲的他們,會在彼此身上畫上象徵批評、束縛與框架的紅線,接著舞者會緩緩地走下舞台,接近觀眾,將最赤裸的自己展現在觀眾眼前。

她們會經過每一雙眼睛,時而跨坐、時而靜靜地凝視、時而拿起觀眾的手在自己身上再添上一抹抹的紅線,每一個眼神和接觸,都充滿了對彼此的窺視。而那時,芷菱會隻身站在舞台上,居高臨下地看著窺視正在發生。

「當時我們跟觀眾的距離真的非常接近,有人就在我的面前流下淚來,」小藍分享,從去年(2019)演到現在,每一場表演觀眾帶給她的感受都在改變,演到第四場,她已經能漸漸地在人群中感受到溫暖。

「最近一次,當我走下去時已經不感到害怕,我反而很像走入人群中,讓他們好好看看我的樣子,」走入人群,反而很像是在層層的雲朵中被溫柔地包覆著。

芷菱解釋,這個橋段本想重現的是,當女孩們走在路上,社會大眾給予的窺視目光。

「通常我們在路上看到穿著比較少、或是面貌姣好的女孩子,總會不由地多看兩眼,但在劇場裡,當我們真的走到你的面前,有些觀眾反而會迴避眼神,我覺得這是非常有趣的地方,」芷菱分享,每一位舞者穿梭於觀眾之中所感受到的能量不同,這取決於個人的生命經驗,也許有些人感受到被人群包覆的溫暖,但也會有人感受到被窺視的恐懼或委屈。

而身為此劇編導的芷菱,即便她只是站在台上、什麼都沒有做,她卻總在這個橋段裡失聲大哭。

「我站在台上看著一切的發生,我四場演出都哭到無法自己,眼淚和鼻涕都不受控制,」芷菱說,在那個當下,她明白自己正在釋放多年的情緒,從演出裡感受到過往的辛苦以及曾經被框架緊緊拴住的自己。

說自己的故事是最難的,因為你必須把自己的傷口扒開來、甚至是扒開來給別人看。然而,扒開之後,就是浴火重生了。

站在台上那一刻,眼看女孩們一個個走下台,行經的每一個陌生人屏息震懾的神情,那彷彿是將過往窺視與被窺視的場景攤開來,曝曬在陽光底下,芷菱感覺自己的傷口正在流血,但流著流著,身體卻被一股暖意包圍,她意識到,直球面對的過程,也是在撫平傷痕。

「即便我只是站在那裡,但那一段對我來說是整場最累、最累的橋段,但每過了那一刻,我都覺得自己被療癒了,我更認識自己,感覺很像是『我都給你看了、我已經梭哈了』的感覺。」

對芷菱而言,這個作品是獻給自己的禮物,暫別生命中遺憾與難受的記憶,成長將繼續,前往遠方的路,可以繼續與不完美同行。

舞曲的最後一個音節落下,演出終了,觀眾也將對自身的懷疑遺落在劇場,輕輕地起身,拾起於演出中獲得的能量,在走出劇場的那一剎那,不分性別地,我們都從框架的蠶繭中破蛹而出,披著獨一無二的羽翼,可以展翅飛翔。