如果你喜歡電影,你會著迷於影像的魅力、劇情的結構,但其實推波助瀾一部好電影的另一個重要角色——配樂。

文|Womany Abby

觀賞電影《十二夜》的時候,你是否流下了眼淚?狗狗的靈動大眼、牠們的嚎叫、生命的終結,跟隨音樂的鋪陳,我們一點一滴走入牠們最後活在世上的方寸之地。一部電影裡,影像呈現劇情、音樂渲染情緒,跟隨著音畫的流動,我們深入故事,被震撼、被挖掘。如果說電影是一顆茁壯的樹,劇情就像是根,影像是茂密的紅花綠葉盛情展開,配樂,就像是隱匿在繁花下的樹枝,不加張揚地、成就整個故事。

同場加映:【十二夜】前導影片:狗狗最脆弱人性最黑暗的漫漫長夜

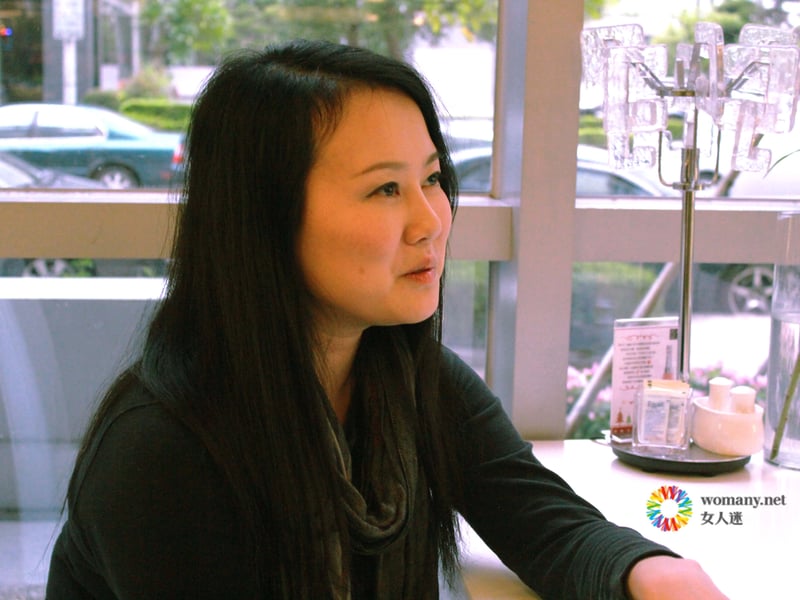

如果你也被今年入圍最佳配樂的《十二夜》掏心掏肺的挖空了,你不能不認識這部電影的作曲家之一 ——聶琳。

不只在《十二夜》裡逼出觀眾真情的眼淚,聶琳參與過多部電影製作,像是《大尾鱸鰻》、《看不見的跑道》等,也從舞台劇《Proof 求證》到吳念真導演執導的《人間條件》系列累積了十多部舞台劇作品,還沒完呢!這位主流與非主流通吃的才女,參與了許多廣告的配樂。我們問起聶琳創作的源頭,自幼學古典以長笛專精的她回答了讓眾人都十分驚訝的答案:流行樂。

創作,留下了那個年紀的最美好的時候

聶琳說:「我大學開始寫了一百餘首流行歌,現在想起來都覺得那時候怎麼會有這些很奇妙的戀愛想法,這些東西現在都不會再有了,很多感覺只能留在當下。」聶琳嘲笑著當年多愁善感的自己,但也珍惜那時自己的幼稚念頭。以青春之名,我們可以做好多勇敢唐突的夢,我們可以無所顧慮的大聲歌唱,青春,大概就是用來荒唐!雖然聶琳口中嘲笑著當年那個不腤世事的小女孩,但我們知道,這些東西,對她彌足珍貴。

推薦閱讀:從女孩到女人,我們學到的10件事

聶琳說:「音樂就好像我的日記本,記錄我的成長。」

創作是直視自己的軟弱

她會這麼說,大概是因為從有記憶來她就與音樂為伍,並且在每次的配樂過程中,聶琳也都把自己記錄進音樂裡。「音樂裡是赤裸的,我常常做著做著,感覺自己被扒光。」就像我們常聽到的一句話:你的作品想要感動別人,首先要先感動自己。聶琳一遍又一遍地在音樂裡直視自己的軟弱,也一次次在潰堤中勇敢爬起。

聽她這麼說,我們覺得音樂人真要有一顆無堅不催的心。其實,聽聶琳的配樂是憂傷而溫暖的,吳念真導演與柯一正導演也都曾形容她「一個年輕人卻有一顆老而深沈的心」,我們問起聶琳怎麼如何創作音樂,她說:

「我的身體裡像是有一個聲音擴大機,隨時都在體驗情緒的立體環繞」

聶琳說自己很困擾的是,每一分每一刻,她的敏感神經都是打開的。「無時不刻感受這個世界,有時候也是很累的。」作為一個創作者,能對細節產生敏感度固然是件好事,聶琳感謝這份「察覺力」,卻也因此容易深陷在自己善感的情緒中。我們一直覺得像聶琳這樣的創作者是肩負使命來到世上的,他們註定要承擔著某種身心的煎熬,讓天賦成為能夠感動世人的創作。生活中的我們,也藉由這樣的媒介,更深刻地去體驗生活。

推薦你看:慢慢體會生活,沿途風景更迷人!

「放大快樂或悲傷,感受活著。」聶琳說,不論悲喜,都能成為一種感動、能刻出生命的鑿痕。期待「活得更有感受」的我們,也許應該學會對待自己更認真、看待生活更有同理心,試著與婆娑的綠葉對話、試著與陌生人對眼、試著放心流淚。

延伸閱讀:培養感謝「平凡一天」的能力,不錯過生命中的美好瞬間

因為「擴大機」腦筋總是停不下來的聶琳說:「我這輩子沒有發過呆。」是的,聶琳的生活充滿了不斷的創作,每一個時刻她都必須抓住微眇的感受化成音樂,我們問起聶琳怎麼看待音樂人這份工作?聶琳的回答,讓我們更加體悟,她不只是個藝術家,更是個理想的實踐者,

「音樂需要堅持,寫一百首,總有一首賣得出去」

聶琳說自己剛踏進這個圈子時,她的音樂沒有知名度、是沒有人會要的,所以她不斷累積自己的創作,寄了無數的 DEMO 石沈大海,再繼續創作。她的創作熬出頭來,也是因為她對自己的堅持。聶琳一度在創作上遇到瓶頸,於是就毅然決然的離開現有的安逸生活,她說:「以前對爵士樂一直很不上手,七年前去美國念了大學,就是為了補強這塊。我害怕自己『就這樣了』,我覺得我應該要去看看世界。」

延伸閱讀:豁出去!真正的世界在舒適圈外面

再深邃的黑暗,也要透露一絲光線

她對自我的要求和對作品的嚴格大大超乎我們想像,聶琳說最害怕在自己的音樂裡聽到重複、相似的旋律,每當那時候,她都會回頭檢視自己:「還能不能有更多?」聶琳要求每一次的創作都要有所突破,她也說:「對我來說,我不希望把音樂的低潮傳染給別人。所以都會跟上帝禱告,請他讓我的創作有療癒的能力可以帶給人溫暖,而不只是悲傷。」

即使要感動人心,聶琳也堅持不能在音樂裡散播負面能量,一定要在幽暗的故事中留一絲陽光給觀眾。

對於充斥音樂的人生,聶琳說:「大家都沒有辦法只靠做音樂生活。我的理念是,我有多重角色,我是樂手,我會寫詞,我會編曲,可以製作,在音樂裡有很多身份。」

沒有人是配角,配樂有自己獨立的生命

我們知道聶琳不單做非主流音樂,她的配樂盡心力在土地、動物、邊緣人物的關懷,她也做編曲、做製作人,聶琳說不同的角色讓她學會各司其職,「製作人」的角色讓她學會柔軟自己的身段,這裡的堅持又跟對自己音樂的堅持不同。這裡的堅持在放大自己的視野縱觀唱片製作的大觀,要溝通、要理解,是聶琳在不同角色上學會的事。一個善於創作音樂家去做製作人或是編曲,對聶琳來說多少需要付出更多力氣,但是聶琳說:「在配樂中我是可以放進自己的靈魂的。」

聶琳也說:「從來沒有想賣唱片賺錢。想出這張專輯,也是希望他們有獨立的生命,這是我的自我實現。我寧願花點錢,讓更多人可以聽到。」

聶琳吹奏長笛的認真模樣

(圖片來源:聶琳 fan page)

電影、舞台劇的配樂,跟著戲落幕就是結束了,聶琳賦予了配樂新的意義,跳脫出影像,這些旋律有各自的性格與迷人之處,在每個黑夜白晝間播放流動,讓我們每個人都成為自己生活的主角。(同場加映:曾韻方:24歲,她用配樂闖進威尼斯)

我們常說事事未必稱心如意,但對聶琳來說,可以做淘洗靈魂的配樂,她因此願意為其他事付出更多努力,譬如夢想需要理想來平衡,譬如非主流音樂需要讓更多人聽見,就需要更多的宣傳。聶琳懂得放下自己創作者的身段,讓自己更服貼這個世界。

配樂,用更多角度詮釋我們的人生

能做自己熱衷的事,聶琳覺得自己是幸福的,我們想這大概就是甜蜜的負擔,對於配樂,她說:「配樂成就我的戲癮,我一直很想要演戲,後來才發現,配樂讓我演了每一個角色。」配樂可以跟著角色與故事的脈絡發展,也可以主導觀眾的情緒、更可能點出劇情的高潮,每一個重拍、都是一個跌宕的情緒,每一個停頓、都是角色的獨白。

延伸閱讀:從危險心靈蛻變的謝政傑!黃河:「每個角色都是我的一部份」

聶琳常常覺得音樂最可怕的就是,我們沒有辦法把耳朵關上,根本不知道自己究竟被音樂影響了多少,就像再看一部電影,我們可以因為想略過恐怖的畫面遮住眼睛,但是無論再怎麼捂住耳朵,聲音仍不停止渲染我們的情緒,也許這就是配樂最迷人的地方吧。

它悄然的倚躺在劇情間、它不動聲色的滲入我們的心、它成全我們成為生活的主角。

不論做為自己的主角,或是他人的配角,不論做的是配樂,或是流行樂,聶琳覺得,每一份認真持有自己生活的人,都是勇敢的。最後,聶琳想告訴每個生活裡的主角 每個女人迷的讀者:

「勇敢就是,永遠對生活充滿期待。」

她也分享了一段在章大中導演《看不見的跑道》中片段的配樂——苦甘回甜。這段劇情描寫截肢後的女主角躺在醫院裡,她的老公無時不刻守護在病床旁,聊著生活的瑣事,在那一刻,聶琳覺得看到他們的愛,這不是激情也不是愛情。是一種「別怕,我就在你身邊。」的淡然。命運的殘忍無可奈何,他們也只能選擇這樣面對。

我們又何嘗不是如此呢,日復一日撿拾著面對生活的勇氣,對著挫折與傷痛我們知道最好的方法並非逃避,而是接受它。在聶琳的身上,我們看見她的勇氣就是做好自己的創作、不斷挑戰自己、每一次都期許自己有新的花樣,她的勇敢是用力的去生去活。那一份勇敢是堅實而日常的,它累積在時時刻刻,它綻放於未來的每個明天。女人迷與聶琳都相信著,我們會一直有能力勇敢,勇敢不一定是去遠方冒險,在當下創造出比冒險更精彩的生活,也是一份可敬的勇敢!

推薦閱讀:人的一生不平凡的時間,不需要這麼多