作家涂豐恩帶我們回到早期歐洲,當時的醫生對女性身體感到好奇卻始終難以理解,直至第一次的女體解剖,揭開女體的神祕。

這是西方醫學史上最著名的場景。古典歐式建築的大廳中擠滿了人,他們交頭接耳,他們對著大廳張望、窺視。

和擁擠倉皇的人群不同,這幅圖象的正中央,有三個特別的人物吸引了我們的目光。最突兀的,大概是那坐在欄杆上的骷髏。他兀自坐著,帶著一點恐怖。奇怪的是,似乎沒有人注意到他,沒有人因為他的出現而驚慌害怕。

人們所在意、談論,和指指點點的,是骷髏左下方的那個男人。男人神情與他人完全無涉,不為身旁的吵雜所動。他雙眼堅定地看著前方,彷彿就是看著我們。而順著他的右手,我們會注意到簡陋的桌上躺著一個人,一個女人,一個被解剖的女人。

同場加映:印度,女人

他們正在解剖一個女人。

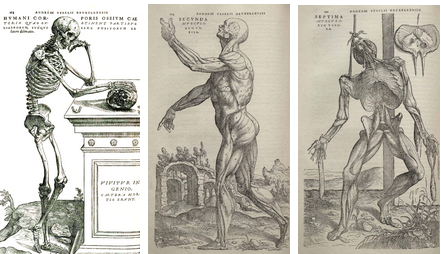

這是文藝復興時期醫生Andreas Vesalius的作品《論人體構造》(De humani corporis fabrica)的封面。1514年出生於布魯塞爾的Andreas Vesalius,在他29歲那年,出版了這本代表著作,以如此華麗繁複的面貌,讓解剖學從此成為西方醫學不可或缺的一部分。

這個戲劇性的場景,直到今天還能引發我們無限的想像:那個骷髏的出現,在暗示著什麼嗎?那個男人(也就是Andreas Vesalius自己),想要告訴我們什麼嗎?當然,還有那個女人。她是誰?為什麼她會出現在解剖台上?為什麼是她?

如果我們翻閱《論人體構造》,觀看其中大量的圖片,最後一個問題就更顯得意味深長。

在這本書中,附帶許多描繪人體的繪畫,以便解釋人體構造。他們有各式各樣的姿態,沉思、擺動雙手,或因為被吊起而呈現古怪的扭曲。可是他們有一個共通點──都是男性。

也來看看:幸福的姿態─世界婚禮照片精選

既然如此,為何《論人體構造》的封面,解剖的卻是一個女人?醫學史家Katharine Park從這個對比中,看見了歐洲醫學史上的一個重大轉折。

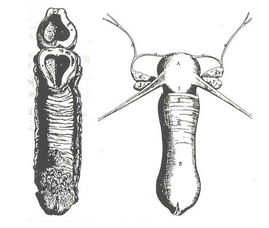

根據Katharine Park的研究,中世紀歐洲的醫生一向對女性身體感到好奇卻又難以理解。因為它讓人捉摸不定,讓人困惑。因為這樣的困惑,衍生出眾多今天看來奇妙的言論。 比如有醫生認為女性身體不過是男性的變形,陰道只是往體內長的陰莖;也有人提出子宮內部其實分成七個小房間,攸關產婦生男或生女。

女性的身體之所以神秘,還有另一個原因。傳統上協助婦女進行醫療的,多是女性——比如產婆。這類在婦女之間代代相承的身體知識,男性無從理解也無從置喙,被排除在知識網絡之外。

延伸閱讀:從女性身體解放宿命:《伊底帕斯》

但從十四世紀開始,醫學界對於女性身體的知識卻出現了新的態度。女體依然是神秘的,但不再是不可解的。男醫生甚至反過頭來要質疑女性世界裡的知識。在他們眼中,那些口耳相傳的知識,或許不過是未經反省、充滿謬誤的臆測。

是在這個背景下,出現了Andreas Vesalius的解剖場景。當女性只能依賴傳統智慧時,男性卻開始用解剖來探索女性身體;當女性只能用記憶和口說來傳遞知識,男性卻可以在貴族贊助下,將一己之醫學理念印刷成書。

也是在這樣的脈絡下,女性原本作為醫療者的角色,逐漸消散。她們成為被男性醫生觀察的對象,成為客體。她們不再擁有自己的知識,或對身體的解釋權。

Katharine Park要我們注意畫面中的另一個女性——也許是解剖台之外唯一的一個。一名隱身樑柱之後,包著頭巾,極容易被忽略的人物。她在那裡,專注地看著男醫師解剖另一個女性。這彷彿暗示著,她,一個女性,和畫面中其他男性一樣,從此之後只能透過手握著解剖刀的男醫生,來認識女性的身體——她自己的身體。