在《魷魚遊戲》的最後一集,主角代替觀眾問出「為什麼要策劃這種遊戲?」和「為什麼要親自參加這場遊戲?」本文使用精神分析的文本內容,跟你分享《魷魚遊戲》的潛意識情感與動機!

Netflix 原創韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)成功在 2021 年年底於全球引發熱潮,許多針對劇中的伏筆重組、象徵解釋、同類型影視作品比較、韓國文化或社會現象批判等的資料,大家只消 google 一下便可成為魷魚遊戲專家。

而今天我仍要書寫本文,僅在於網路上沒有讓我滿足的針對《魷魚遊戲》的心理學分析文章,而要精神分析《魷魚遊戲》背後的潛意識情感與動機,就得回應最後一集成奇勳(#456,李政宰 飾)對吳一男(#001,吳永秀 飾)的兩個質問:「為什麼要策劃這種遊戲?」和「為什麼要親自參加這場遊戲?」

導演的兩個明示:馬格列特與拉岡,但仍然不夠!

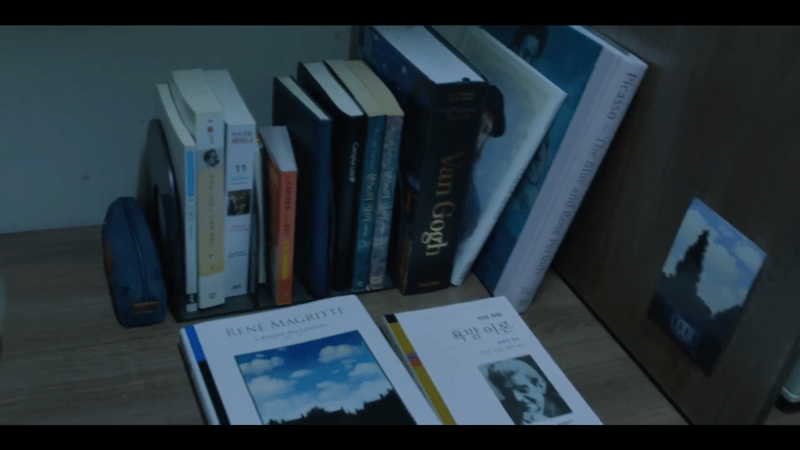

《魷魚遊戲》第二集,導演黃東赫透過警察黃俊昊(魏嘏雋 飾)到失蹤的哥哥黃仁昊(李炳憲 飾)的宿舍搜查,對桌面上的兩本書作了特寫,它們分別是法國超現實主義畫家馬格列特(René Magritte)的畫冊,以及法國精神分析師拉岡(Jacques Lacan)的《欲望理論》。

這當然是兩個大伏筆,也就是:

一、馬格列特最著名的作品之一,《戈爾孔達》(Golconda, 1953)繪畫一群穿著類似服裝、無可辨識的人群,飄浮在空中,彷彿在下一場黑雨 [1],這跟第九集裡的最後一個遊戲,成奇勳與曹尚佑(#218,朴海秀 飾)決鬥當下的「好雨知時節」情景呼應著。

每一滴黑雨,都是遊戲中的一條人命,伴隨這殘忍的最後勝利。

《戈爾孔達》。圖片|維基百科

二、拉岡所提出的理論,主要指出欲望是永遠無法被滿足,同時人們不知道自己在欲望什麼,就只好把別人的欲望當做自己的欲望,繼而在資本主義社會中,以「生命」來追求著「金錢」的解釋。

《魷魚遊戲》中那個在高空載滿金錢而閃閃發亮的豬型撲滿,當然具體化了拉岡理論所說的欲望原因(objet a)[2]。

圖片|《魷魚遊戲》劇照

然而,這些其實都不是精神分析,因為它無需分析,導演已直接用畫面來明示:我這部劇,跟這些書的理論有關──在第二集的特寫中,立起來的書還有梵谷、畢卡索、尼采之類的。

因此,在明示的玩味,以及對資本主義及其根本的不公平的批判之外 [3],到底《魷魚遊戲》有什麼潛意識情感與動機未被探究?

你會喜歡:《魷魚遊戲》10 大絕望金句:「你還相信人性嗎?」

兩個質問:變態者用殘忍,尋找生存與活著

身邊大部份沒有追《魷魚遊戲》熱潮的朋友,都是認為內容太過無情與殘忍,我認為這情感十分值得追蹤:

不把人當做人,把人當做遊戲裡的棋子,對其的操控或殘害不會帶來任何罪惡感,甚至從其生死中獲取樂趣與快感,或根本沒有施虐的必要,因為他人乃是隨時可被丟掉的垃圾──精神分析把這種人格稱做「變態者」(pervert),而《魷魚遊戲》中的 VIP 們、主席黃仁昊及背後主使者,即老伯吳一男,都屬於「變態者」之列。

在《魷魚遊戲》最後一集,成奇勳便質問吳一男為什麼要策劃如此殘忍的遊戲,他回應:「身無分文的人與家財萬貫的人,都有個共通點:人生。如果擁有萬貫家財,那不管買什麼或用什麼來滿足口腹之欲,最終都會變得了無生趣。」

如此,這群無聊至極的有錢人,為了重拾一點生活的樂趣,便策劃起這場殘忍的變態性質遊戲。

圖片|《魷魚遊戲》劇照

英國精神分析師溫尼寇特(D. W. Winnicott)認為,如果有一個人一再困於「無法生存」(non-survival)的心理困局,同時又「無法死去」,他就會以「變態」(perverse)的方式過活。而事實上,這些「變態」行徑的潛意識目的,是為了恢復早已不存在的「生存感」(survival)。

因此,我們可以問:《魷魚遊戲》中的變態者們,他們需要治療或康復嗎?

而如果精神分析──臨床上,有別於現在我對影集所做的文本上──本身就是一次高度專業的玩遊戲形式的治療,使個案從中能再次與自己和他人溝通、卸下劇中種種圓圈/三角型/正方型的面具、建立具生存感的關係,它的前提其實正是最純粹性質的「去玩遊戲」(playing)[4]。

由此,溫尼寇特強調「遊戲」會促進成長與健康、指向團體關係而不再孤獨、建立溝通並帶來「活著」。

現在我們可以回答,《魷魚遊戲》中的變態者們的確需要治療,但前提是他「能夠純粹的去玩遊戲」並從中得到樂趣。

成奇勳的第二個質問是:「為什麼要親自參加這場遊戲?」,讀者們現在應該已經能理解吳一男為何會回應:「我小時候跟朋友們不管玩什麼都覺得很有趣,連時間流逝都不曉得。在死之前,我想再重新體驗一次,那是坐在觀眾席中絕對無法感受到的感覺⋯⋯」

作為變態者(既無法生,又無法死)的吳一男,最初以觀看他人參與自己策劃的殘忍遊戲,以重獲生活的一丁點樂趣。但行將就木,希望在死前真正活著的他,大概本能地知道唯有親身參與遊戲,才有機會帶來樂趣、生存、療癒。

──這正是《魷魚遊戲》弔詭之處,把變態的殘忍性與普世的玩遊戲結合,讓許多長大以後無法再「玩遊戲」的觀眾,潛意識地迷戀於這殘忍又可悲的動機上,因為人們所遭遇的種種殘酷與悲哀的現實,在《魷魚遊戲》中找到投射的戰場。

圖片|《魷魚遊戲》劇照

同場加映:吃椪糖是因為太窮了?《魷魚遊戲》中,韓國人才懂的 5 個劇情設定!

真正的成長:放下罪惡感,宣稱自己是人!

精神分析鼻祖佛洛伊德(Sigmund Freud)說過,擁有金錢無法給人帶來幸福,因為再多的財富,在心理意義上也比不上我們兒時的願望被滿足時的快樂。

可以說,擁有再多的金錢,但如果失去兒時的願望滿足(再一次跟朋友開開心心的玩遊戲),這生活註定是悲哀的,亦是成奇勳之所以無法使用獎金的原因。

然而,如果我們要對一個人做心理治療,就得協助他成為一名真實意義下的成人,這代表他的成長,會建基於對戰勝他人的罪惡感、內疚、自責的某種克服之上。而溫尼寇特就說過 [5]:

「我們無須認為人性改變了。我們需要做的,是在轉瞬即逝中尋找永恆。我們要把兒童遊戲,翻譯成青春期與成人社會的潛意識動機的語言:如果小孩想要長大成人,那就得(在遊戲的潛意識幻想層面)踩在一個成人的屍體上去完成這一步。[⋯⋯] 人們得要發現,(註:他人象徵式的)死亡和個人的勝利,在成熟與獲得成人身份地位的過程中,是固有的事。」

圖片|《魷魚遊戲》劇照

推薦閱讀:《魷魚遊戲》何時拍第二季?導演鬆口這 4 條劇情線成關鍵

這一刻,我們應該來貫穿主角成奇勳最後的改變歷程:

1. 成奇勳拿到 456 億獎金,卻背負著對曹尚佑與姜曉等人的愧疚與罪惡感,因此,那次勝利其實是一次失敗的遊戲(有人真實死亡了)。

2. 直到一年後,當成奇勳跟病床上的吳一男玩完最後的遊戲,聽完那些故事的來龍去脈,並說出一句「你輸了!」以後,他才真正完成遊戲,於潛意識幻想層面踩在吳一男的屍體上(一次象徵式死亡)。

3. 成功克服個人勝利與他人死亡的關聯感受以後,長大成人(以染一頭紅髮作為標記)的成奇勳,終於放下罪惡感來使用那筆獎金,能夠履行與姜曉與曹尚佑的約定,分別照顧好二人的弟弟和媽媽,並出國見女兒。以及,對「魷魚遊戲」的主辦方反擊一聲:「聽好,我不是馬,我是人!」

以上是我對《魷魚遊戲》的精神分析,即通過對劇中潛意識情感與動機的探究,我認為本劇借由「聽好,我不是馬,我是人!」,在觀眾的心中製造沒有被道出的迴嚮,我們彷彿能聽到成奇勳回應一句:「我依然相信人!」

──要記得吳一男到死前一刻,仍不斷問成奇勳:「你還相信人嗎?」事實上,這個疑問應該回歸他自己身上:「我還相信人嗎?」

如果我們仍相信人,就會跟成奇勳一樣,面對生命中無情、殘忍與變態時,敢於反擊,那是轉瞬即逝中的永恆!