曾有句話這麼說:「婚姻的枷鎖太過沈重,所以通常需要兩個人才扛得動,有時候則要三個人。」你覺得呢?

女人迷編輯本月重點選書:

《情婦史》,橫跨四千年的情婦版圖,涵納70位情婦的故事,翻轉女性第三者的歷史鉅著。《經濟學人》曾這麼評論:「這本書與其說是歷史不如說是情婦選集,讓長久處在陰影下的這些女人走入陽光。」

推薦閱讀:「權力就是我的情婦」拿破侖的永恆之愛

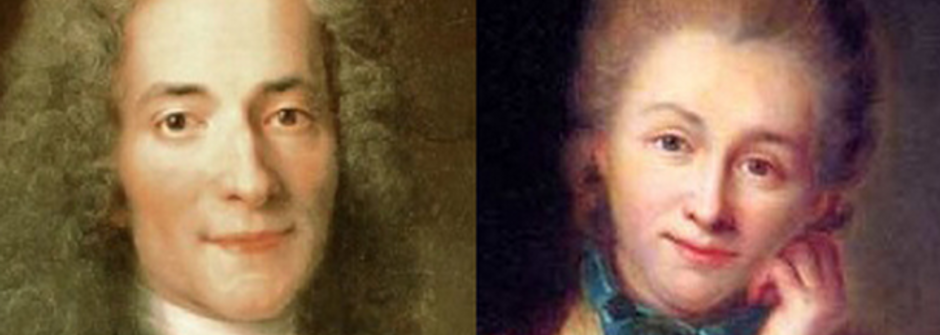

繼第一篇文學作品中的情婦角色:《紅字》裡的海斯特·白蘭之後,接著帶你來看看作家的謬斯女神。法國哲學家伏爾泰的情婦埃蜜麗.杜.夏特萊 Emilie du Châtelet, 伏爾泰是公認啓蒙運動的重要推手,但他曾不止一次公開承認若不是埃蜜麗,他絕無法完成自己的哲學研究,甚至說「與其說埃蜜麗是激發他寫作靈感的謬思,倒不如說自己只是她的抄寫員罷了」,埃蜜麗不只是他的伴侶,更是他鑽研知識上的共同夥伴。

若說伏爾泰替人類的歷史點了啓蒙的燈,埃蜜麗.杜.夏特萊就是走在他之前,回頭照亮他的光束。

與伏爾泰之間的愛恨糾葛,使得埃蜜麗寫下《論幸福》一書,早在 18 世紀的當時,就有如此的句子「幸福並不來自他人,而來自於學術知識的泅泳與熱情。但生在人世間,應以追求幸福為最高指導原則。」可惜的是,感情終究難以如書寫一樣理性。一起窺探伏爾泰私下的情慾橫流,以及聽聽埃蜜麗的故事。

天賦異稟可能是上天的恩賜,也可能是一種詛咒,而那些擁有過人天才的人,很少過著平凡寡淡的歲月。在每一個社會裡,富有創造力的人,特別是男性,會引來人們的仰慕,並且引發某種情感:有一小群特別狂熱的仰慕者,會將她們的敬仰,轉化為肉欲的激情,期望以肉體餵養天才的才情,與他靈肉合一,成為他的謬思女神。

這些女子通常自身也是創作者,或者渴望成為創作者。她們甚至有一個專屬名稱:影子藝術家(shadow artist)。作家蘿絲瑪莉.蘇利文(Rosemary Sullivan)敘述這些「惡名昭彰、依附在男性藝術家身上」的女性時,認為她們「熱愛文藝,但是才情不足以自立,擔心失敗,或者只是無法找到出路。」(註一)就是敬畏,讓身兼影子藝術家的情婦和她們才氣縱橫的情人緊密結合在一起。有時候,這種敬畏接近了崇敬,當中還包括了程度令人吃驚的自我犧牲。

不是所有的情婦,都是甘心情願為情人的天資稟賦而犧牲自我的影子藝術家。有些女性,曉得自己同樣也有天賦才能,便要求在感情關係裡取得對等地位。在少數的例子裡,有情侶實現了這個理念,成為激發彼此創作靈感的謬思。更加少見的情況是,男性情願將自己奉獻給他的情人,成為女性創作的靈感泉源。事實是,若干知名的女作家兼情婦,或許是她們當中的絕大部分,將她們有才華的情人當作偶像般崇拜,將他們的興趣、需要和地位,看成是世界上最重要的事。因為這樣,這些影子藝術家壓抑自己個人的欲望,甚至犧牲自己的權益;她們甘心情願犧牲自己,來成全情人的創作天賦。

伏爾泰的情婦:埃蜜麗.杜.夏特萊

埃蜜麗.杜.夏特萊(Émilie du Châtelet)是伏爾泰的情婦,她與哀綠漪思在三件事情上有極其驚人的相似處:她的聰明才智極不平凡,她所受教育程度之高極不平凡,而她也成為知名哲學家的情婦。不過,相似之處就到此為止了,因為埃蜜麗是啟蒙時代之子,而她的情人則是開明進步的思想家。

一七○六年十二月十七日,嘉布瑞兒.埃蜜麗.勒.東尼耶勒.德.布雷德伊(Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil)生於巴黎一戶貴族書香世家。她年邁的父親路易斯-尼可拉斯(Louis-Nicolas)看出這個女兒聰慧早熟,便教授她拉丁文和義大利文,聘請家庭教師教她英文、數學和科學,並且還讓她浸淫在自己龐大的圖書收藏裡盡情閱讀。埃蜜麗在少女時,就能將古羅馬詩人維吉爾(Virgil)的作品《埃涅阿斯紀》(Aeneid)翻譯成法文。之後,隨著她強大的智慧日漸成熟茁壯,埃蜜麗將注意力放在物理、文學、戲劇、歌劇和政治思想等學問上,這當中包括了令人吃驚的命題,即女性應該與男性擁有同等權利這一點。

推薦閱讀:「愛女人主義」人人都是性別平權力量

成年後的埃蜜麗,一掃少女時期笨拙、粗手粗腳的青澀模樣,成為一位亮麗的女性,得到「美女埃蜜麗」的稱呼。她的個頭很高,彎彎的眉毛下,有一雙柔軟的海綠色眼眸。貶損她的人嘲諷她身上所穿的過多服裝,但是之後,伏爾泰將會認為這一點極具魅力,並且暱稱他的情婦為「蓬蓬」(PomPom)。

埃蜜麗十九歲時,經由家裡安排,與佛羅倫特.克勞德.杜.夏特萊(Florent Claude du Châtelet)侯爵結婚。夏特萊是步兵團的上校軍官,出身老派貴族世家,個性和藹,待人有禮,比埃蜜麗年長十二歲。這段婚姻不但門當戶對,而且廣受祝福,新人婚後很快就生下一子一女。埃蜜麗婚後的大部分時間,都待在丈夫位於巴黎的宅邸裡,而佛羅倫特則幾乎都留在軍營裡服勤。由於這類婚姻都是貴族世家間的聯姻,浪漫的感情在其中扮演的角色很小,或幾乎沒有;已經生下子嗣的配偶,在外另談感情是能被接受的,埃蜜麗因此就結交了情人。她相信,一名好妻子對丈夫忠誠的表現,就是要與有水準、又謹慎的情人結交,這是她身處的時代貴族圈裡的典型想法。

當埃蜜麗與詼諧機智的伏爾泰相遇時,他已年近四十,被許多女性追逐圍繞,她們都想結識這位法蘭西最著名的作家,沾沾這位啟蒙運動重要領導人物的光。啟蒙運動致力於完全以人類的經驗法則,按照人類的「理智」與「理性」,重新估定一切事物。除了探明人世間的真理,他們的目標是編纂一部卷帙浩繁的人類知識百科全書。這項事業讓他們吸引大眾的目光,將他們置於教廷與皇室的對立面。到了最後,啟蒙運動掀起一股思想風潮,從而引導了法國大革命的發生。許多啟蒙運動領軍人物之間的相互交流,都發生在巴黎市民創設的若干沙龍裡面。也就是在這些地方,埃蜜麗與伏爾泰發展出他們之間深刻的感情關係。

埃蜜麗還是個孩子時,就在她父親的宅邸裡見過伏爾泰一面。他們再次相遇,時間是一七三三年五月,地點在歌劇院裡,當時埃蜜麗才產下第三個孩子不久;不到三個月,他們就成為一對戀人了。

帶著詩意,伏爾泰說起他的新情婦:「這就是埃蜜麗,」他寫信給朋友道:「貌美,也是位益友/想像力豐富而準確/她的心思不但活潑,而且高尚/有的時候,又有太多機鋒詼諧。/她具有罕見的天才/我敢發誓,她的確堪與牛頓相比。」 伏爾泰對埃蜜麗這番「精力充沛而意志堅定」的看法是正確的。她喜愛物理學,深深著迷於萊布尼茲(Leibniz)、牛頓等人提出的理論,她用功鑽研這些學問的程度,令包括伏爾泰在內的學者,都為之汗顏。她還能夠騰出時間來,與朋友聚餐、出席社交場合與貴族圈的活動,以及——唉呀!在賭桌上小玩一把(有時候,賭本可不小)。

就在伏爾泰愛上埃蜜麗的同時,她也受到啟蒙運動思想家兼科學家皮耶-路易.莫佩爾蒂(Pierre-Louis Moreau de Maupertuis)的青睞。莫佩爾蒂仰慕她的美貌,以及她具備通常只限於男性的、對事物「超卓的見解」;他極為欣賞她的心胸寬闊,沒有陰險機心(他這樣相信),這使她比其他女性都來得突出。

埃蜜麗與伏爾泰的性生活並不圓滿。伏爾泰長期受慢性消化道疾病所苦,當中包括腹瀉下痢,影響他在性方面的表現,經常使他無法上床歡愛。「這彷彿是告訴我,我這個人根本不是為了激情歡愛而生的,」有一次,對著一位失望透頂的情婦,他如此悲嘆道。不過,縱然伏爾泰在性方面的表現欲振乏力(或許正因為如此),當他懷疑埃蜜麗與其他男人有染的時候,卻顯得極端的嫉妒吃味。

這確實是他們關係開始時的情況,當時埃蜜麗對莫佩爾蒂還有些心猿意馬。伏爾泰警告她,雖然他的這位情敵是位科學家,絕對無法專情於她、帶給她幸福快樂的愛情。幾個月的時間過去,莫佩爾蒂在感情上還是沒能對她專一,埃蜜麗便慢慢的將自己所有的愛,都傾注在伏爾泰身上。

埃蜜麗和伏爾泰開始相偕旅行。一七三四年,他們在西雷(Cirey)落腳,住進她丈夫名下家產、一處已傾頹荒廢的別墅莊園裡。這項安排,正是埃蜜麗的丈夫佛羅倫特大力促成的。他偶爾會去探訪妻子與她的情人,但是大部分時候,他與埃蜜麗都是分房而睡,而吃飯的時候,則與他的兒子、家庭教師一起用餐。畢竟,對於這對戀人願意負擔整建別墅的開銷費用,由伏爾泰以低利率貸款,出資讓他將這座房子翻新、裝潢,他是感到高興的。

而伏爾泰之所以出門遠行,是由於政治上的麻煩。當局的公訴執行官已經幾次下令,公開焚毀他所著具革命性觀點的《哲學通信》(Letters philisophiques);為伏爾泰出書的書商,被投入監獄關押;而連伏爾泰本人,也處在極危險的境地之中。西雷是一處理想的避難地,這裡到處都是可藏身之處,而且離洛林(Lorraine)非常近,一旦伏爾泰有遭到逮捕的危險時,他可以隨時逃到洛林去。

開始時,伏爾泰單獨住在西雷,因為埃蜜麗捨不得離開巴黎的沙龍聚會,以及諸多五光十色的刺激事物。不過她明白,除非她和伏爾泰住在一起,否則他嫉妒的情緒將會愈來愈嚴重,於是她帶著上百箱行李抵達西雷,並且投入房子的裝修翻新工程。她改動伏爾泰原來的計畫:樓梯設在原來壁爐的地方,並且以窗戶代替門扉。更重要的是,她與伏爾泰就此開始了一段研究與創作文學的時期,這段時間(一七三三至四九年),後來被稱作伏爾泰的西雷階段(Cirey Period)。

埃蜜麗現在是伏爾泰公開承認的情婦,而她以彷彿會延續終生的態度,來經營他們的感情關係。不過,和十八世紀大多數的婚外情慎重尋找名義,以求掩人耳目不同,埃蜜麗與伏爾泰不這樣作,他們出雙入對,共同生活。這當中,其實費了若干心思。每當埃蜜麗被迫要和丈夫共度一段時日的時候,她便以發自內心的關愛和感情來敬重他。實際上,佛羅倫特的存在,有助於遮掩她其實是與伏爾泰姘居的事實,而他也提供了如此安排某種意義上的合法性,這是他們三人都想要得到的。

作息極度規律、生活有條有理的埃蜜麗,替作息相當散漫的伏爾泰建立一套研究計畫。他們的一天開始於伏爾泰的房間,近午時分,兩人一起喝著咖啡,並且討論工作。中午,埃蜜麗與伏爾泰有時會迎出門去,接待正和兒子(她與丈夫所生)與家庭教師一起用午餐的佛羅倫特,然後各自回房,埋首於工作之中。偶爾,他們會小憩一番,用些點心,彼此聊天談話,然後再回頭讀書。晚間九點,他們共進晚餐,氣氛悠閒地享用精心烹煮的食物,接著而來的是兩人的意見交流,在自設的小劇場裡討論戲劇,並且朗讀詩作。到了半夜,他們又分頭各自努力。埃蜜麗會一直工作到大約凌晨五點。當她回到自己黃、藍色調的臥房時(房間裡所有物品都是這兩種顏色,甚至連她的狗籃襯裡,也是黃、藍兩色),會睡上四個小時,以恢復精神。要是她給自己設定了某種截止期限,她會將睡眠時間減少為一個小時,並且把雙手放進冰水裡,好逼使自己清醒過來。

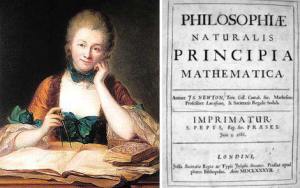

圖片來源:Emilie Du chatlet

埃蜜麗的研究計畫,通常與伏爾泰相關。他的代表作《路易十四時代》(Siècle de Louis XIV),以及他的《道德論文集》(Essai sur les moeurs),大部分的初稿,都是在西雷完成的。他還創作了《薩伊》(Alzire)、《海羅普》(Mérope)、《穆罕默德》(Mahomet)與其他等戲劇,還有一齣歌劇。

在博學多聞的埃蜜麗指導之下,伏爾泰從物理學當中吸收了許多理論(但從未精通),特別是萊布尼茲與牛頓提出的定律,並且將這些概念吸納進自己思想體系的核心。他大方的承認埃蜜麗對自己的影響,將自己於一七三八年出版的《牛頓哲學要旨》(Eléments de la philosophie de Newton)題獻給她。

他甚至還暗示,與其說埃蜜麗是激發他寫作靈感的謬思,倒不如說自己只是她的抄寫員罷了。

而在埃蜜麗這邊,她致力於將牛頓的《分析解》(Analytic Solution)翻譯成法文。一七四八年,她寫出自己版本的《牛頓著世界之體系的簡要闡釋》(Exposition abrégéé du système du monde),這部作品被許多專家學者認為比伏爾泰對牛頓的解讀,來得更加精敏。她夾評夾譯的將伯納德.曼德維爾(Bernard Mendeville)的作品《蜜蜂的寓言》(Fable of the Bees)翻成法文,當中有部分被伏爾泰逐字引用到他的《形上學論文集》(Treatise on Metaphysics)裡。她還對《舊約聖經.創世紀》與《新約聖經》進行文本分析,這項工作由於她每天和伏爾泰一起研讀《聖經》,而變得比較容易。和伏爾泰的作品不同,埃蜜麗的著作大部分都還是手抄稿;在她有生之年,只有《牛頓著世界之體系的簡要闡釋》以及少數幾篇科學論文付梓出版。直到她驟然離世之前,埃蜜麗還一直投入於牛頓《自然哲學的數學原理》(Principia)一書的翻譯和闡釋工作當中。

在公領域和私人生活層面,伏爾泰都是第一個認識到,他的這位情婦,既是性伴侶,也是他在知性上的合作夥伴。他每天都將自己寫出的文字,大聲讀給她聽,並熱切的期待她的批評指教。她敏銳的心智使他深信:男人所能做的一切事情,女性全都可以辦到。在一封給友人的書信裡,伏爾泰給了埃蜜麗最高的讚賞:「要是沒有這位女士,我(無法)過活,我看待她,如同一位偉大的人物,也是最可靠、最值得敬仰的朋友。她通曉牛頓思想;她鄙視迷信,簡而言之,她使我快樂。」

同場加映:我的愛,會讓你快樂嗎?

埃蜜麗還深入省思男人與女人的本質。有一次,她喬裝成男子,潛入一處只准男性進入的咖啡廳沙龍。她感嘆的指出,女性之所以沒能寫出一部好的悲劇、詩集、短篇故事集、畫作或物理學論文,純粹只是因為她們從來沒有受過這方面的思考訓練罷了。她補充說道,如果她是國王,就會鼓勵女性參與各個領域,特別是思想知性層面,來糾正這項錯誤。在大多數層面上,身為伏爾泰情婦的埃蜜麗,實際上是為男女平權而現身說法。

可是在他們的關係裡,嫉妒或者不安全感,同樣也無法根除。埃蜜麗和伏爾泰彼此吃對方的醋,而他們各自的出軌不忠,則不斷動搖這段感情的基礎。每當伏爾泰離開西雷,埃蜜麗就在恐懼害怕之中顫抖,擔心他就此一去不復返。「這顆心失去了習慣的愛」她哀傷的寫道。

在伏爾泰結束在柏林為期五個月的訪問,回到西雷時,埃蜜麗的情婦生涯也進入了一個新的階段:性愛在這段期間消失蹤影——至少從和伏爾泰的生活當中退場了。他宣稱說,自己年紀太大了,沒有多少健康能夠揮霍,所以與其作她的情人,不如成為她的親密朋友。對於這項新安排,埃蜜麗勉強表示同意,不過或許為了排遣她內心的不安與焦慮,她便更加狂熱而不顧後果的瘋狂賭博。

埃蜜麗和伏爾泰開始重返巴黎,在此伏爾泰又重新受到賞識。此時他已經被提名為皇家史官,而且還獲得一處凡爾賽宮裡的宅第(不過這處宅子異味強烈,離皇宮最污臭的廁所很近)。甚至連教宗也親切的接受了伏爾泰將《穆罕默德》題獻給他的提議。埃蜜麗同樣也獲得重視。國王陛下批准出版她的牛頓論文,這時距離她完稿,還有好幾年的時間。義大利的科學研究機構——波隆納研究院(Bologna Institute),也委聘她為研究員。

在此同時,伏爾泰卻和他的外甥女露薏絲.狄妮斯(Louis Denis)滋生愛苗。「在你豐滿的乳房上,在你令人陶醉的臀部上,還有你的全身,那時常令我堅挺、陷入一陣歡喜的身材曲線上,我要送上一千個吻,」在一封給狄妮斯的信裡,他興高采烈的這麼說道。

現在,既然埃蜜麗的胸和臀都不再能夠迷住伏爾泰的雙眼,他就能更加客觀的審視她這個人了。在他對埃蜜麗失去「性」趣之後,她賭博的惡習愈發嚴重,這讓他相當反感。過去好幾年來,為了怕自己先她而死去,伏爾泰一直試著為埃蜜麗存下一筆養老金。突然之間,在伏爾泰本人的財務和他情婦積欠如山的賭債之間,他開始劃清界線。

伏爾泰不但對埃蜜麗失去「性」趣,在財務方面也抽腿撤資,這讓她感到沮喪震驚。在反省、思考自己痛苦掙扎調適的過程裡,埃蜜麗回首自己的人生,審視許多女性相同的境遇,她寫出《論幸福》(Discours sur le bonheur)一書;這是一分手抄稿,當中試著界定何為幸福,而身為一名女性,又要如何才能獲得幸福。她寫道,「幸福不應該依靠他人,而應該源自於對知識探求的研究與熱情。」

推薦閱讀:試著問自己,你真的幸福嗎?

其他構成幸福的要素,還包括了免於受偏見(尤其是宗教)的影響、健康的身體、明確的品味與興趣,以及最後,當然還包含熱情在內(雖然通常熱情會引來令人痛苦的後果)。埃蜜麗認為,畢竟,那些最令人感興趣的人物,都是不幸福的;而正因為他們身上遭受到如此困厄痛苦,才能成為戲曲與悲劇的素材。最後,她以一段富含理性主義精神的文字總結全文:「我們生在人世間,應以獲取幸福作為惟一之目的。」

不過,埃蜜麗雖然如此提倡,自己卻無法身體力行;因為極度渴望能填補伏爾泰離去後心中的空缺,她轉而投入另一個男人的懷抱。埃蜜麗愛上了聖藍伯特侯爵,尚-法蘭索瓦(Jean-François, marquis de Saint-Lambert),他是一位年輕的宮廷詩人,日後因為與多名女性荒淫私通而惡名昭彰。侯爵剛開始對埃蜜麗頗感興趣,不過之後開始疏遠這個主動倒貼的年長女子。埃蜜麗對他百般勸誘糾纏,有的時候也能讓他動心。某次他們在西雷幽會時,伏爾泰闖進她的臥房,赫然發現聖藍伯特侯爵居然全身赤裸,趴在埃蜜麗身上,屁股正上下起伏抽動!雖然伏爾泰自己也和露薏絲正進行一段不倫之戀,他還是妒火中燒,大聲斥罵埃蜜麗與侯爵,並且威脅要和她斷絕關係。

情況相當尷尬,但是埃蜜麗曉得該如何安撫伏爾泰。當伏爾泰氣沖沖走出房門外時,她緊跟在後。她提醒伏爾泰,主動提出說要切斷兩人間親密性關係的人,是他,而不是她;而她仍然有迫切的生理需求與欲望,如果不能得到滿足,將會損及她的健康。找來一位能滿足以上需求的詩人(這位仁兄還是伏爾泰的朋友),顯然是個理想的解決之道。伏爾泰接受她的解釋,並且原諒了她。「噢,夫人,您永遠是對的!不過既然事情須得如此,」他接著說道:「您應該看得出來,這樣的場景不該在我眼前發生才是啊。」(推薦閱讀:性愛搞砸了一切?優雅之愛)

隨後,埃蜜麗非常驚惶的發現,在將近四十四歲的年紀,她竟然懷孕了。伏爾泰幫助她想出一個計畫,並且付諸實行。他們先將她的丈夫引來西雷,兩人合力奉承、取悅他,並且還要色誘他(這部分只能單靠埃蜜麗了)。伏爾泰盡自己最大的努力,不停插科打諢。埃蜜麗穿上最能展露身材曲線的袍子,佩戴令人為之眩目的鑽石。天色破曉之前,她和丈夫上了床。當她隨後告訴他,自己懷了他們的孩子時,佛羅倫特欣喜若狂,不疑有他,相信自己就是孩子的生父。(不過,法國宮廷侍臣們開玩笑說,埃蜜麗急著要見自己的丈夫,只是一個懷孕女子所施展的招數罷了。)

埃蜜麗就此擺脫「生下私生子」的醜名。就在這個時候,她的內心籠罩著一股不祥的預感,經常反復念叨說,這次生產會讓她送命。於是她更加鞭策自己完成牛頓《自然哲學的數學原理》翻譯工作,到了後段,一連好幾個月,她每晚只睡一到兩個小時。伏爾泰一直陪在埃蜜麗的身邊,不過她還是克制不住對聖藍伯特侯爵的思念而寫信給他。在信裡,她吐露說,自己心中所愛的,不是牛頓而是他,但是由於責任感與理智的驅策,她必須要完成翻譯工作。在她產下女兒的兩天之前,埃蜜麗完成了她的《評註版自然哲學的數學原理》(Commentary on the Mathematical Principles of Newton),而且送了一份抄稿到法蘭西國家圖書館(Bibliothèque Nationale)的圖書登記處去。

生產後幾天,她在自己剛完成的手稿上補註了日期——一七四九年九月十日。幾個小時之後,她就陷入無意識的昏迷狀態。隨後,在佛羅倫特、伏爾泰與聖藍伯特的環伺陪伴之下,埃蜜麗.杜.夏特萊離開人世。伏爾泰悲痛萬分。他蹣跚踉蹌的走出房外,滿眼是淚,遮蔽了視線,猛地摔倒在地,頭撞上地面。當聖藍伯特侯爵趕過來攙扶時,伏爾泰大聲責難他,都是因為他讓埃蜜麗懷孕,她才會死去。

之後,伏爾泰隨佛羅倫特回到西雷,好與他一齊哀悼死去的埃蜜麗。剛出生的女嬰,送到乳母那裡照顧,卻在幾天之後夭折。一位友人向伏爾泰建議,將埃蜜麗手指上戴的戒指拿下,取出嵌在裡面的聖藍伯特侯爵肖像後,把戒指奉還佛羅倫特。伏爾泰照作了,並且補上這麼一段帶著宿命論的話:「聖藍伯特取代我了。長江後浪推前浪。這個世界就是這麼運轉的。」在西雷,伏爾泰取消了原來裝修房子的貸款利率,並且將剩餘的還款額度降低為原來的四分之一。他對自己情婦的哀慟丈夫說,友誼比金錢有價值得多。

埃蜜麗.杜.夏特萊的故事充滿了啟發性,當中包含了人生目標的達成、愛情的相互報答,以及(通常屬於)激情的報復。在她身上的侷限——出版商拒絕了她的回憶錄,但是對於她翻譯男性的作品,卻急著出版——是所有女性的共同困難。即使是在這個時候,埃蜜麗和與她同時代的人們都清楚,讓她在歷史上留名的,並不是她的驚人才華,而是她身為伏爾泰的情婦。

埃蜜麗與伏爾泰之間的情感關係廣為世人所知。伏爾泰不厭其煩的再三提及她對自己著作的巨大貢獻,而在與歐洲頂尖思想家的私下通信裡,伏爾泰也反覆重申自己從埃蜜麗那裡得到的重要協助。埃蜜麗和伏爾泰是啟蒙時代當中的一對開明進步情侶,而正因為他們生活的時代,是歷史上各個時期當中,社會風氣最為自由的年代,與伏爾泰的感情關係,才能更加宣揚埃蜜麗的名聲。