在動畫裡的光都是虛擬的,但就和人生走過的路一樣,它有著存在的重要意義,讓我們相信故事。因此燈光師可以說是動畫製作流程的最後一道防線,他決定了這部電影的整體氛圍,為角色創造更鮮明的場景。

專訪當天,現於索尼影業(Sony Pictures Imageworks)擔任《尖叫旅社:變形怪獸》資深燈光師的林淑貞遠在地球另一端的溫哥華,透過視訊鏡頭向我們招呼。

她給人感覺相當俐落,甚至有些寡言,談吐之中,卻帶有相當的篤定。如同燈光師的工作,準確地、精密地、吹毛求疵地,為角色與場景填入或冷豔、或溫暖的光線,彷彿帶我們在虛幻裡親近真實,讓我們相信故事,相信角色確實存在。

光與色彩的推手,成為一個燈光魔術師

「燈光是所有流程的最下游,它是最後一個步驟。」淑貞提到,3D 動畫製作有既定流程,從最上層的模型開始,到動畫製作、藝術效果、煙霧出場,最後,才是打光。

談到世人皆好奇的動畫工作細節,淑貞笑說,燈光師的每一天,其實與常人沒有什麼不同,尤其好萊塢動畫製作是非常高度分工的,每一個鏡位都以相當細緻的視角層層把關,從前製到後期,針對成果一次次的修改已是常態。

「每天早上開會,等 supervisor 的修改意見,下午會議後,再看主管對於改過的 shot(鏡頭)有沒有其他問題,有的話就繼續修改,這就是我們的日常。」

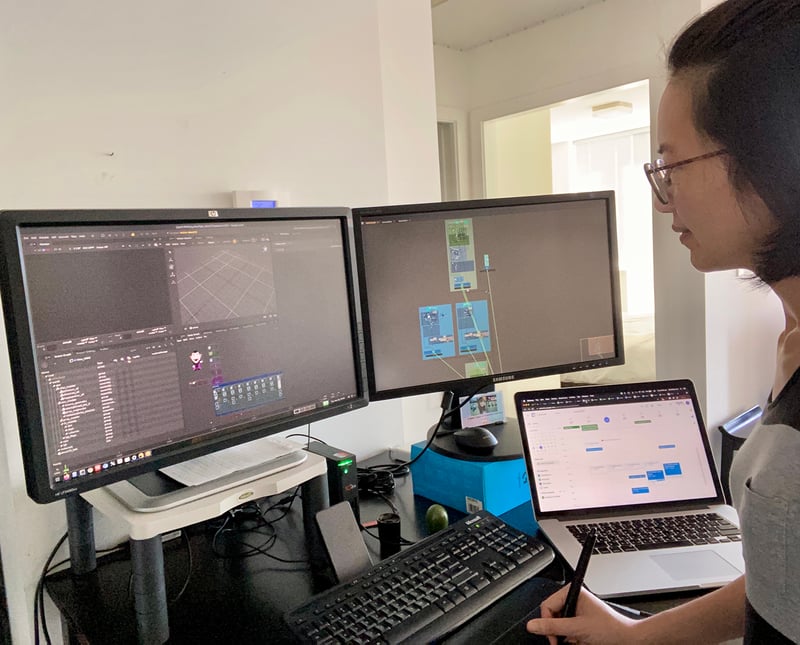

圖片|林淑貞 提供

回顧高中畢業後遠渡重洋來到紐約,從求學到開始踏入燈光藝術領域,也有將近 20 年的資歷,淑貞坦言,這一切都不在自己原先的規劃之中,大學主修平面設計的她,原本打算跨足網頁設計,沒想到因為一堂 3D 動畫課,改變了她的一生。

「畢業後,我原先是打算當動畫師的,但後來找到的工作,很多都需要包含了燈光的專業,做著做著,就慢慢變成燈光的專家了。」

生命之於她,有一股順水推舟般的瀟灑,從台北到了紐約,面對大城市的陌生與繁忙,掐著一股傻勁悶聲闖蕩,在東看看、西看看之後,找到了適當處落腳,回頭去看,那都是一次又一次生命的抉擇。

而那些選擇承接與職涯轉彎的負重,她說來都有種意外的輕盈:「因為我後來發現,其實做燈光比做動畫適合我,它結合了更多我的興趣,包括色彩學、攝影、傳統美術、科技和自然的元素。」

固然誤打誤撞地,卻也使她意外地從動畫入門,瞥見了燈光的迷人之處,淑貞提到,燈光藝術之所以千變萬化,是因為電腦擬真與 3D 技術無所不能,它的無限,造就了動畫裡頭無垠的世界,而燈光師,就是掌握了這些廣告、電影及動畫 Final look 的關鍵角色。

所謂夢想也沒那麼遙不可及,順順走你總會找得到

19 歲初來乍到,性格溫吞的淑貞彷彿在世界的中心意識到自己的渺小,隻身於海外,什麼事情都得要自己來,讀書、工作、找房、搬家,在國外生活久了,對於性格的影響比預期地還要巨大,「在出國之前,我的個性還蠻懦弱的,連公⾞都不太敢搭,但出國就是被硬生生丟到一個陌生的環境,什麼事都得扛起來做。」

她說,在紐約讀書、工作近 10 年,養成了獨立的性格,過往所有軌跡,如今都成為她的真實縮影,「現在的我,好像沒有什麼事情可以難倒的,作風上也比以往強硬許多。」

從廣告業入門,一路挺進好萊塢,大城市裡頭有大夢想,很多事情往往是不期而遇,她說,到了國外才發現,所謂夢想也沒那麼遙遠,它們都在觸手可及之處,等待你去發掘。

圖片|林淑貞 提供

「小時候的我,連特效、燈光是什麼東西都不知道,更別提要以它作為我的職業了。」淑貞認為,有時人的處境隨著環境遷移,機運帶著你抵達這裡、看見新的風景,於是生命轉了個彎,朝向你也未曾想過的方向前行,即便歷程中偶有風風雨雨,有數不勝數的不可預期,你也應該可以保持彈性。

某一年,她在一間紐約廣告公司,為加拿大的電影院做一支小短片,記得那個案子非常趕,約莫只有三週時間,她與另一位燈光師兩人日以繼夜地趕工,扛起 50、60 個鏡頭,除了燈光,還兼做場景、人物材質,「有時候做一做,大家都累到在公司椅子上睡著,但也許是因為同舟共濟過吧,那種革命情感到今天都還很深刻。」淑貞提到,吃苦時刻恆常,日常總是煎熬,然而一見成品,那就是另一種成就感的衝擊。

「在電影院裡,看見的每一個場景,都會讓你回到製作的當下,以及那幾百次的修改,」淑貞說,成就感就在這些細節裡,她永遠記得,在紐約時曾接一支芬達的 3D 短片廣告,由於時辰緊迫,因此也時常加班,案子完後安排了假期回到台灣,再輾轉到泰國旅遊。

「那天去到泰國的旅館,一打開電視,就是那支我在紐約做的芬達廣告。」而燈光職人的永恆時刻,就在那時那刻。

失去也許是逃過一劫也不一定

在紐約廣告業打滾 9 年,隨後到 2015 年轉做電影至今,也已是長長 15 載。

從第一部參與動畫《熊麻吉》到今天,歷經了《X-Men》、《神鬼奇航5》、《神力女超人》、《獅子王》、《移動城市》、《尖叫旅社:變形怪獸》等多部眾所周知的大製作電影,因為工作的關係移動了 9 個城市,足跡行遍英國倫敦,澳洲雪梨、墨爾本,紐⻄蘭威靈頓,加拿⼤蒙特婁、溫哥華,和美國紐約、⻄雅圖、加州,在這之中,若說沒有挫折,那絕對是騙人的。

「在廣告、動畫、電影圈遇到的挫折,大多數與簽證有關,畢竟這行都是簽合約的。」淑貞提到,絕大多數的燈光師跟著案子移動,與一般長駐一個公司的工作簽不同,需要隨著雇主轉移而重新置辦,「遇到那種,不想幫你辦簽證而不願意雇用你的公司,也是常見。」

在美國,如果藝術家們無法解決身份問題,就很難與別人公平地在職場競爭,這是外國人的身份困境。

圖片|林淑貞 提供

至於如何面對長期以來在職場上的不平衡?

她想了半晌,提到在這之中,不斷地為自己建立心態,只想著生存對她來說才是最實際的:「我個人有個信念,就是 “If you want it enough, you will find a way.” ,在家裡我爸比較重男輕女,我很怕出國留學後一事無成的回家,從此會對自己信心崩潰,所以我選擇不為自己留有後路。」

就因為一個「不為自己留有後路」的信念,因此即便在身份問題阻礙重重的時刻,她都未曾想過回家,目光仍只看向前方。

剛畢業那年,美國工作天在開放申請的兩天內便已額滿,為了取得合法工作身份,她重新回到學校透過學生簽證留下,再試著辦理連律師都說申請機會不大的藝術家簽證。

「在拿到藝術家簽證之前,吃虧也是常態,遇到公司賴帳、詐欺,只付我極低的薪資,最後還拿不到工作簽證,身份被黑之後,有好一陣子找不到合作的公司。」淑貞說,即便在那樣的黑暗時刻,她心中還是想著,沒有家裡的經濟支持,也要想辦法在紐約活下來。

「只能說,堅持過後才有現在的苦盡甘來吧,藝術家簽證拿了 6 年後,才有機會辦到特殊人才綠卡,有了身份的自由,才有了後來的電影與動畫之路。」淑貞提到,當我們從未離開故土,便很難理解身份之於自由的重量,

「有時候,人在低潮期會因為看不到盡頭而想放棄,然而正所謂『譬如為山,未成⼀簣,⽌,吾⽌也;譬如平地,雖覆⼀簣,進,吾往也』,有時候你明明離光明很近了,如果放棄,就功虧一簣了。」回憶當初的艱難,淑貞說,很為當初沒有放棄的自己感到驕傲。

「到今天,我才發現自己可以走得比當初想像中的還要遠,在這之中偶有失去,但有時你會發現,未來總會以各種方式來向你證明,那些曾經堅持但失去的,很有可能並不那麼適合你,因此生命幫你安排了另一條更好的路,正如當初我要是在那間很爛的公司留下來,我也不會來做電影了,所以,失去有時並非壞事,而是逃過一劫也不一定。」

讓燈光的藝術與劇情嫁接,才能真正說好一個故事

問及為廣告、電影、動畫做燈光,有何相同或相異之處?淑貞說:「其實不管是做廣告、動畫還是電影,打燈的原理都是一樣的。」她提到比起為「實物」打光,動畫給予燈光藝術家更多發揮的空間,因為那畢竟不是一個真實世界裡的東西,能夠創造的氛圍與情境也就更多。

「以《尖叫旅社:變形怪獸》來講,我們希望為觀眾創造更『身歷其境』的感覺,前三集大部分的場景都發生在黑暗森林,最後一集開始有進到南美洲的熱帶叢林,這跟過去營造出的氛圍完全不同。」

她提到,透過燈光,想帶給觀眾更多情緒的共鳴,燈光有其能力與魔力,除了建立場景之外,還包含溝通氛圍,在背景複雜的情況下要讓人物與故事主軸跳脫出來,又不能讓畫面顯得太假,顯得不真實,十足需要工夫。

圖片|索尼影業 提供

推薦閱讀:丁菱娟專欄|職涯起步,我做對的五件事

燈光師為電影抹上它專屬的質地,有晦暗、有光暈、有低調、有海派,淑貞為《尖叫旅社:變形怪獸》建叢林,在森林裡的微小處多加一些葉子的陰影,從哪邊讓光射進來,穿透樹葉與樹葉之間的縫隙,讓顏色真實,讓生氣始於創造。

回過頭來描繪吸血鬼的居所,城堡介於 2D 與 3D 之間,要有一些迷幻,要離觀眾遠一些,所以得增加霧氣,因此其中最困難之處莫過於,讓吸血鬼在複雜的場景裡可以突出,讓他成為空間裡的主角,讓光的藝術與劇情嫁接,有機會說出更多台詞無法乘載的細節,這是燈光之於電影的迷人之處。

圖片|索尼影業 提供

「很多人在廣告業做久了,會很嚮往去做電影,因為廣告 booking 的時間比較短,自由工作者們有時幾天、幾個禮拜就得換一間公司,然而電影動輒半年,對我們來說,會是相對穩定的合約。」

淑貞說,有時工作在於取捨,電影製作通常是大團隊,而燈光師則是其中小小的一員,你只要負責打好燈、做好合成就好,然而廣告公司相對規模小,你能掌握的方向比較廣,「如果問我的話,我會覺得做廣告比較有成就感,因為從材質到燈光,幾乎什麼都是你做的。」

然而關於職涯的轉換與生命中的抉擇,最終,還是得回到你想過什麼樣的生活。

休息夠了,要再記得出發就是了

「做同一件事情超過 15 年,而從來都沒有倦怠感是不可能的,」淑貞提到,尤其在得不停換公司、找新工作的情況下,幾年前在倫敦做完當時的案子之後,突然產生了很深的倦怠感,「當時嚴重到,當我想著要再次ㄧ家又一家的面試,重新把自己介紹、推銷給公司,我就想吐。」

從此地到彼地,連同影響了伴侶與寵物的生活,自己的價值又得在一次又一次的面試中,被評價與衡量,「總覺得自己努力了那麼多年到現在的位置,但找新工作時,還是會被各種理由拒絕,有時甚至是覺得我太資深。」

她拄著下巴,略帶失落的神情從視訊另一頭傳送過來,至今仍留有些許的不甘,她說,心理不平衡在過去是常態,「看著有些跟妳相同資歷的同事能拿到工作,而我落選,那種得失心很重,大概有一年的時間感覺很迷失。」

找回工作熱忱不是瞬間的驚醒,而是在日子推移之中,漸漸又開始明白工作之於生活的箇中意義,你會知道,當下對於自己的懷疑,很多時候帶著倉促的期盼,因此很多「為什麼」油然而生:為什麼比不過別人、為什麼總是做不好、為什麼會落選、為什麼那麼不公平⋯⋯

「然而我回過頭來想想,覺得能夠做自己喜歡的事情,就已經是莫大的幸運了,尤其,我也不需要逼自己做不想做的事、說不想說的話,這個行業裡頭有很多結構性問題,包括作為外國人的身份困境、我不擅長的交際與攀關係,這些,我可能也無從改變。」淑貞說著,言語裡頭有著一股積極式的消極,而那種消極也並非真正的消極,反而有種把自己從怨天尤人的情緒裡拖出來,讓我們只專注當下的魄力。

工作有時就是凋零與重生的過程,倦怠感來來去去,累了的時候休息片刻再出發也無仿,然而休息夠了,要再記得出發就是了。

夢想是否符合你預想的光環,你也得做過後再來評價

90 後之所以被稱為厭世代,源自於失落的夢想,夢想一詞,就好像移城古堡,於亂世墜落,擁有夢想好似一種嘲笑,夢想一詞似乎與不切實際綁在一起,然而,淑貞卻不這麼認為。

「我想以自己的經歷鼓勵有夢想的人,很多事情你想了覺得難,但後來會發覺,跨出那一步才是最難的,不要讓恐懼或太多藉口限制自己,也不要讓任何人來告訴你『你做不到』。」

世界上還存在著很多你以為不存在的城堡,想要攻佔它,首先,你得先有個嚮往,「我小時候對於 3D 與動畫行業全然不知,多走了很多冤枉路,如果我能透過這些漂亮的電影及動畫畫面,讓年輕人對 3D 感到興趣,對我來說也是一個新的方向。」

職涯路長,終得在起起落落之間,找到自己休憩的一隅,她提到,很多事情,她都是做了才明白,來到紐約才認識動畫,透過動畫,認識了燈光,而在做了燈光師之後,才開始理解不同的「光」帶著不同的屬性,而在動畫裡頭打燈,實是一種趨近於現實的創造,點一盞燈,加一束陽光,關於光影的魔術,以及它與自然間的關係,她也是一路走來,慢慢明白。

「遊戲燈光師⽤燈光來引導玩家,在動畫裡,我們引領你的目光,聚焦在故事之上,這些虛擬的光都是存在的,而且有它存在的意義。」生命有光亦然,做自己想做的事,如果你真的那麼渴望,你就能不計任何困難地找出方法。

「但我也必須說,那些夢想是否符合你預想的光環,你不知道,但那也得等你真正經歷過再來評價。」