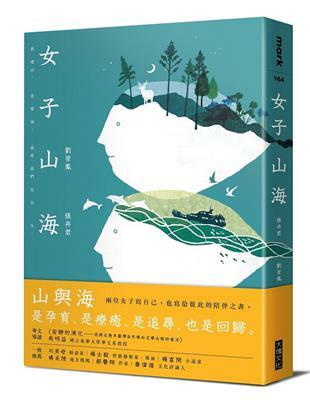

山與海,是孕育、是療癒、是撫平傷痕。

這是兩名女子寫給自己與山海的情書,回頭去看,我們都曾在各個階段因為外部的聲音與批判,而選擇成為自己不喜歡的模樣。但你的人格與氣質,為什麼要交由他人之手,去判斷你合適什麼。為什麼氣質要分性別與能量,為什麼「強」就應該是堅毅,不能是溫婉,為什麼短髮就是帥,而長髮就是美?

母鹿只是不知道自己是母的而已。那昂揚向上硬邦邦的鹿角掉下來一刻,我長長地吁了一口氣。摸摸自己的頭頂,什麼東西柔軟下垂,任其滋長?

三十七歲這一年,我蓄起了長髮──自小到大從未做過這件事,無人知曉下這個決定有多困難,浴室裡我看著鏡中的自己,感到微微的緊張和興奮。

你的性別氣質、你的髮長,不該由他人來決定

小時候,我常在房間盯著鏡中的自己,煩惱頭髮怎麼又短又翹,我也想像別的女生一樣有長長細細的頭髮⋯⋯風吹過就飄起來,好好看。可是我無法忍受彎來翹去的髮尾,不整齊的頭髮叫人心煩意亂,只好委曲求全留短髮,偷偷羨慕著其他長髮飄逸的女孩。

於是拿一條紅色長絲巾綁在額上,放長長的絲巾下來,幻想自己是個長髮女孩,在房間裡跳舞。

跳累了,停下來看鏡中綁著紅絲巾的自己,覺得長髮真美,聰明的我總不忘提醒自己輕巧跳過那一秒鐘的失落──我的長髮不是真的。

童年過了以後,我便忘記長髮的夢想,忘記確實輕鬆多了。中學時代,班上一票女孩流行剪男生頭,我將自己喬裝成大剌剌的小男生,要瀟灑帥氣還不容易?這模仿一點不難,直到十七、八歲書包一甩飛車便往西子灣的年紀,更是如魚得水。

「她很帥!」這話成了一種神氣的正字標記。下巴一抬,柔情傲骨,不可一世。

每兩個月我會走進一次理髮店,不染不燙也不做造型,「剪短!」這麼跟理髮師說。「多短?」他會問。「愈短愈好。」我說。

一屁股坐在椅子上,任其落下,到底為什麼能這麼爽快剪去多餘的,我從不多想。與理髮師的溝通永遠在長度,他認為剪到這樣就可以了,我卻總覺得不夠短。「妳乾脆理平頭好了……」他說。「也可以!」我大笑。

看著鏡中犀利明快的自己,我很滿意。

大學時,我們相遇,妳及肩的大波浪長髮柔媚生姿,我簡單俐落的短髮英氣勃勃。大四那年我從美國打工渡假歸來,異地未剪的頭髮一不小心留過了肩,「崇鳳就算長頭髮也不像女生⋯⋯倒像個印第安人。」朋友說。

「妳怎麼變成這樣?」妳看著我失笑。不囉嗦,回臺灣三天,就去把頭髮剪了。如眾人所說,崇鳳適合短髮,我深信不疑。

我的母親一生短髮,精明幹練。而我未曾細想自己可以是什麼樣子,不自覺繞著外在價值公轉,這麼轉著轉著,轉過了青少年轉過了青春,毫不懷疑,單人旅行短髮是絕佳的保護色,登山健行尤其方便,我甚少見過哪位女嚮導,溫婉可人長髮及腰。

圖片|Photo by Jake Melara on Unsplash

你是否,也未曾細想自己可以是什麼樣子?

山野場域中,女嚮導一直是稀有動物。大家習慣了,我也習慣了,未曾去探究為什麼。

大學時期登山社唯一的一位女嚮導叫珊,珊很強,自然而然成為眾學弟妹仰慕敬畏的對象。

珊疼我,教導我關於山野技能和身體訓練的一切,然而令我印象深刻的,卻是某次她送消夜時短暫交會的目光間,眼底無言的柔情閃爍,稍閃即逝。

我從不多說,珊的柔情是個祕密,她的強卻眾所皆知。

那時社上盛傳這麼一句話:「珊真的很強,比許多男嚮導都厲害。」我偏頭想:「強」是什麼?不自覺向她望去──珊很酷,短髮、褲裝、說話精練無贅字,統籌能力和山野技術沒話說,膽識過人,開了一支又一支高山溯登長程勘查的隊伍⋯⋯

為了讓自己能追上她,我認真效仿,最後深知自己無法成為她那個樣子,直到畢業,我都沒有晉升。

我花了比想像中更長的時間,才明白我可以不用像珊一樣,也不需要像任何其他的學長。漫長的登山社四年,我中性的外型都冀求自己如他們一般強大,然而我卻沒有自覺:無論我外表如何男性化,我都無法強大──因為那不是我。

要識破自己男孩子氣的源頭,並不容易。

多年的山野經驗,我始終看不清山裡清晰的女性面容⋯⋯可愛的女孩多是被照顧的角色;能照顧他者的女嚮導,清一色偏向中性,兩腳打開、雙手插口袋時自有一股氣勢,於是乎,我一直以為女嚮導該是如此。

努力訓練自己,至終卻遺忘與拋棄了自己,偶有怔忡「我在哪裡?」、「我在幹麼?」搖搖頭,繼續催眠自己:應該要這樣、可以像那樣。

一個秋日,在異地的山裡,一陣風來,落葉紛飛,剎那間天地萬紫千紅,仰頭我看見每一片陽光下旋轉的葉子,在落葉飛舞的山裡奔跑,隨後一片片撿起、細看⋯⋯紅的、黃的、紅黃相間的、黃綠相間的⋯⋯咦,沒有一片葉子是一樣的!

怎麼可能,不是差不多嗎?我趴坐在地上,一片一片端詳,真的,沒有一片葉子一樣。

其轉色的部位、漸層的色澤、乾度以及形狀,各有千秋……我就這麼被落葉鼓舞了,如果怎麼樣都可以,如果我是一片葉子,會是什麼顏色?將以什麼姿態落下?

不知道過了多少年,我才能在山上自在作一個女生。甚或是,以女生為榮。

不知不覺,我的外型改變了,氣質也是。收起了犀利和強悍,才發現我的柔軟。而我喜歡我的柔軟。

「妳怎麼能這麼細膩地覺察?」偶爾聽聞夥伴如此嘆道。

「是嗎?」我抬頭,眉頭一挑──我也是現在才知道呢。

延伸閱讀:活出自己的樣貌,當個女強人也沒什麼不好

大部分的女強人,都長得很像?

那一年,朋友阿飛請我帶孩子上雪山。阿飛是個身高超過一百八十公分,外型看來有些「漂撇」的中長髮男子,似乎沒什麼能羈絆他。

山裡的第一個夜晚,阿飛在山莊廚房與一位老大哥閒聊,老大哥嘴上溜著許多饒口的山名,穆特勒布巴沙拉雲布秀蘭或素密達⋯⋯唬得阿飛一愣一愣的,老大哥陡地停下來,問阿飛:「你就是隊伍的嚮導吧?」

此時好巧不巧,我一腳踏入廚房,阿飛順勢指向我:「喔不,她才是嚮導!」

我永遠不會忘記那老大哥看我的眼神。錯愕、懷疑,甚且,帶點睥睨。

他沒說話,我讀到他眼底的問號:「怎麼可能?」相較於阿飛,一百五十七公分的我看來如此平凡矮小,而且毫無氣勢。

嗯,嚮導不能個子嬌小,溫柔細膩嗎?

「我是嚮導。」我笑看著他。

老大哥看看阿飛、又看看我,看來看去沒有個頭緒。

「是啊!就是她,她是嚮導!」阿飛一副理所當然的樣子,搞不懂哪裡出了問題。老大哥依舊一臉狐疑,他想是不是哪裡弄錯了⋯⋯

時至今,我依舊記得那老大哥的眼神,不知道為什麼就是忘不掉。那當下五味雜陳,一點荒謬、一點氣憤,或許還有屈辱,然而我很清楚,老大哥不過是一位代表,代表社會大眾看待女性的標準與價值。

自小我們在這樣的環境中成長,不自覺朝那個方向前進。人們從不明說,但一致的想法深埋意識底層,於是乎,大部分的女強人,都長得很像。

那讚揚的話是這樣子說的:「而且,她一點都不輸給男人!」而今我重新思考這奇怪的讚美,只要不輸給男人,足以齊頭並進甚且比男人更出色,必然被欣賞、被肯定──這狀況,在山野間尤其明顯。

我們的世界,竟因此失去其他可能。而那是我、我主動依附並朝單一標準的世界看齊,導致更多人一起失明。

於是老大哥的失明,我要負責任。

回頭,把那些不屬於我的都還回去,這讓自己顯得輕省許多,我的女性特質也鮮明起來:敏感的情緒雷達、重細節的周全、高度的同理心、和溫柔綿長之力。這正是多數男性夥伴所需要的,正因此我們一起合作,陰陽合璧,才是自然。

這是一條孤獨坎坷的道路,當人們稱頌仰望女嚮導厲害的同時,我會直視背後那股幽深的空洞⋯⋯是,我的體力不是最好的、山野技能尚有許多不足之處,然而這無妨那股勁道的開展:堅定、柔韌,如月光照耀大地,我未曾懷疑。

為此一次又一次與夥伴攜手引領人們入山,看他們在山野間遇見新的自己,掙扎、碰撞、覺察與蛻變。我多麼著迷於見證野地生活一點一點改變了人,因為我也是,這樣被更新的。

「妳是嚮導?」老大哥睨眼看我,將我從頭到腳掃描一次。

「是,我是。」我抬頭。

大哥你有所不知,我們得一起為共有的新世界鋪路。女嚮導要多,山才會美啊。

延伸閱讀:《月薪嬌妻》的女力啟示:家庭主婦或全拿女強人,該是女人的選擇

誰都無需為了誰,成為一個「好」女人

那是什麼時候開始的呢?我愛我是個女人,愛自己能成為一個女嚮導。

我不僅是一個女人,我還是一個女兒、一個妻子、一個媳婦。

自小父親母親嚴格控管我的活動範圍,女孩子家不可以隨便到處亂跑,我背離了他們;婚後與夫婿攜手返鄉耕種,卻三天兩頭就不在家,面對留在客庄守著老家守著田的丈夫,我不免內疚。

而不知何時,臺北的婆家成為我的休息站,公公婆婆時常見我背著大背包來去如風,我不及細想他們如何看待這失控的長媳,我不敢想。

時常,我難以自處,我該符合誰的期待?做好哪些本分?守住哪些形象?

我習慣負重,卻有一種重量我背不起,自小到大只要順隨底心渴望出走,就可能負上「自私」的罪名,每每背著大背包轉身走出家門一刻,總覺肩頭沉重、無力起飛;總覺自己不是懂事的孩子,卻又無法因此罷手,溫順地待在家裡。

人們讚揚這女子逐夢踏實,光鮮亮麗的幕後,「鳳鳳,跑夠了吧?結婚了就該定下來,別再到處亂跑了。」我的母親這麼苦口婆心與我說,她盼著孫子。

山始終在那裡,什麼也不說。

野地從不訴說道理,只是靜靜存在,任我從其中翻尋奧祕。一顆在松針上忍住不滑落的露珠帶給我希望;一片毫不猶豫墜落的葉子賜給我勇氣;千變萬化的天空要我從深深的井底爬上來;蜘蛛結出浩大精巧的織網告訴我世界的深邃;一隻樹上摔跤又坐起來的猴子逗得我哈哈大笑⋯⋯

野地精彩,我時有語塞,背負著任性、貪玩、自私自利、自以為是的代價來到山裡,要尋找什麼?我是不是一個好女兒、好妻子、好媳婦?我是不是一個好女人?

「好」這個字拆開,正是「女」、「子」,那麼無須辯證,我就是了。

但我不想當一個好女人,我不要。這一生,為了要「好」、要「強」,已經犧牲那麼多,只為一個標準形象。然而,我真的知道自己是誰嗎?

我不知道啊!

林間散步時我仰望幾棵玉山圓柏,看祂們的枝幹在風裡起舞,即便糾結,也高聳伸向天際。爬到一根大倒木上呆坐,被這雖死猶榮的中空和偉岸完全折服,只是靜靜在森林裡漫步,就找回信心。

一股巨大而古老的安定之力扎進身體裡,似乎再難的人生課題都能在老圓柏的生存智慧中迎刃而解,偶爾,我會在那樣浩瀚的安靜裡,怔怔落下淚來。

接受自己就是這麼纖細善感,我看向圓柏,是祂們認出了這樣的我。

山時時刻刻提醒著,無須輕易隨外界起舞。自然界中上萬種生物群相,沒有一種是多餘的、麻煩的、不應該存在的。

所以,只要再一個轉身就好。在背著大背包轉身出家門那一刻,記得,再一個轉身,說謝謝。

那些妥協那些無可奈何、那些等待那些提心吊膽、那些碎嘴那些睜一隻眼閉一隻眼⋯⋯其實也是不停跌跌撞撞地練習著,支持。

終究是放手了,我才得以展翅飛翔,成為劉崇鳳。

而我,也終究是放手了,關於「強」、以及「好」,這才悠悠想起幼年的願望,是留一頭長髮。