啞忍攝影大師荒木經惟 15 年,「很抱歉破壞了攝影迷的幻想」,模特兒 KaoRi 現身說出她的受辱故事。

今年 4 月 1 日,在攝影與媒體界以「荒木經惟的繆思」廣為人知、與荒木合作長達 15 年的模特兒/舞者 KaoRi,在社群媒體上發表了一篇文章〈這些常識,難道真的是對的嗎?〉,描述與荒木經惟合作的權力極度不對等情況:包括 15 年合作未有簽約保障,期間未獲拍攝酬勞,以及未經她同意發布照片或製作以她為名的攝影集如《KaoRi Sex Diary》等等行為,對她生活與精神造成巨大影響與困擾。

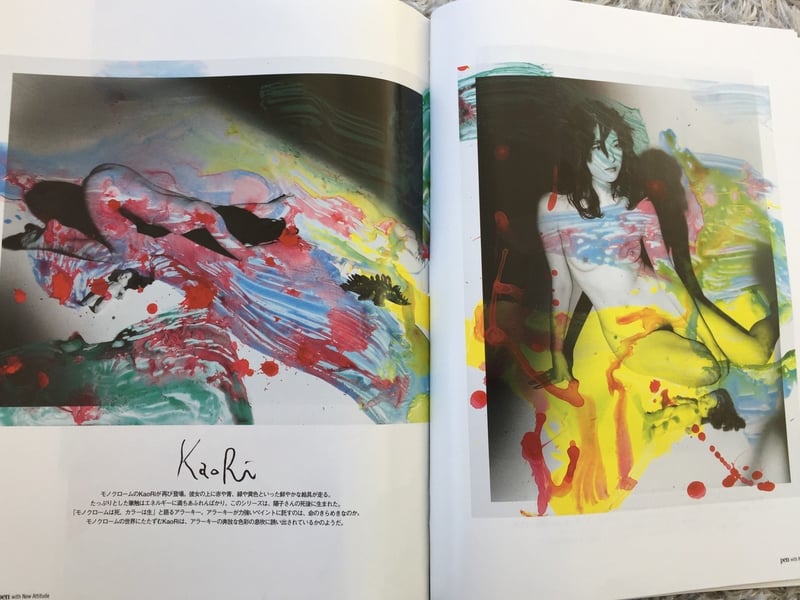

舞者/模特兒 KaoRi。圖片|來源

KaoRi 是荒木經惟的妻子陽子之外,最重要的攝影模特兒,荒木經惟自己曾這樣說:「我不是什麼偉大的攝影師,但我卻有非凡的主題,像是陽子和 KaoRi。」

KaoRi 過往與公眾的接觸大多在荒木經惟的鏡頭之後,由荒木替她詮釋與公眾接觸的姿態和方式。這次 KaoRi 走出鏡頭之外,一篇剖白,拿回這些年的詮釋主導權。她的控訴,不只是針對 15 年間極度權力不對等的工作關係,也犀利指出女性一旦在鏡頭前裸露,社會便自動將她們貶抑為性物件,不再尊重身體自主權的情況。

昨日,日本名模水原希子也站出來聲援 KaoRi,透過 IG 限時動態質問荒木經惟:「對你來說,女人到底是什麼?」荒木曾在各種藝術訪問場合回答過相似提問,可是這次不同,發問的不是媒體記者、同行或觀眾,而是來自他鏡頭對準的被攝者。而荒木經惟至今還未有回應。

荒木經惟是誰?

圖片|來源

荒木經惟出生於 1940 年,1963 年畢業於千葉大學攝影印刷工學科,曾在日本公司電通(Dentsu)廣告代理工作過,在那裡遇見未來妻子、日本散文作家荒木陽子(舊姓青木)。

蜜月旅行期間,荒木拍攝了一系列的日記式攝影,並且出版了一本攝影集《Sentimental Journey》(センチメンタルな旅),這至今仍是他最知名的作品之一,從這部作品開始,荒木經惟發展出他所謂的「私寫真」,踏上了他的私寫真攝影之路。

「私寫真」的概念,對應日本二十世紀新興的特有文體——「私小說」。有別於純正的本格小說。私小說取材於作者自身經驗,採取自我暴露的敘述法,自暴支配者的卑賤的心理景象,這種寫實主義風格是日本近代文學的主流。

荒木挪用「私小說」概念至他的攝影創作上。他的攝影從自身經驗取材,有時也會在自己的攝影畫面裡現身,即使他不在鏡頭中,亦可從照片裡明顯感受到他的「在場」——彷彿他不只是作為攝影師,也同為創造此攝影情境/狀態的主角、參與者、行動者。他不怕在照片中大膽揭露自己的色情與慾望,以及那些所有與色情連結而被視為下流的東西。

觀看他的攝影,大多讓人產生「他是否與被攝者有性關係」的曖昧遐想,荒木的創作也長期遊走在情感灰色地帶。荒木陽子,他深愛的妻,生前曾在《我的愛情生活》一書中坦言:「十四、五年前的他常常口出妄語,說些什麼『不要裝底片,把 x x 裝进去』『攝影是前戲』『照片不過是在傳達和這個女人睡過的訊息』等等諸如此類話語。實際看照片,會發現他拍攝的確實都是完事後的女性,這曾令多愁善感的我心裡很難受。」

挑戰下流與藝術、色情與情色的界線

荒木最為人所知的拍攝主題是性與女體。例如《Sentimental Journey》亦收錄他與妻子蜜月旅行做愛時的拍攝,此後他更以一系列的《綁縛》、《人妻愛慾》等呈現性、生、死與慾望的作品,並逐漸成為享譽國際的大師。

他的作品挑動社會的性禁忌與道德敏感神經。1972 年,他自行出版的攝影雜誌《寫真時代》被警方沒收。1992 年《瘋狂圖片日記》展覽被控展示淫穢照片,罰鍰 30 萬日元。 1993 年,日本警察在東京澀谷的帕克畫廊,以銷售「淫穢出版物」為由,沒收荒木作品集《色情》所有餘書。國家以淫穢、色情為由的追討,更使他游移在「色情與情色/下流與藝術」辯證的色彩更加鮮明。

街頭攝影大師森山大道在紀錄片《迷色》中說:「我覺得是荒木改變了日本關於裸露的看法,在那之前,一個裸體女人的照片會被認為是兩種行為,一種被認為是藝術品,另一種則被認為是色情圖片,這些照片你只能在特定的地方才能看到,但是荒木拒絕接受這種觀點,他沒有把這兩種觀點分開,而是巧妙地把它們結合起來。」

他也曾以「射精在作品上以遮蔽相片出現的性器官」的創作方式反擊國家的色情審查,嘲笑「只要遮蔽性器官就可以了」的制度很荒謬,畢竟即使是用精液遮蔽也無所謂。他挑戰國家色情管制與保守的性意識型態,也促發反色情女性主義與性解放派女性主義的一些辯證。

例如,根據性別研究者 Kobe Ko 的專文〈以「性」和「藝術」解放情慾——論荒木經惟的「私寫真」〉,日本攝影評論家與女性主義者笠原美智子曾批評荒木經惟的作品是「視姦」,即男性攝影家通過相機的取景框,用視線對女性施暴。當影像通過大量出版的攝影集與雜誌向社會傳播,這種「視姦」就不完全只是私人的事了,而是具有一種滿足共同幻想、集體縱慾特徵的集體性的「視姦」。(Kobe Ko, 2015)

然而,受到拍攝的模特兒是否真處在被「視姦」的被動客體與受害者位置,閱讀攝影的女性是否只能認同與自身性別相同的性別位置,性解放派的女性主義者則與反色情女性主義者持不同觀點(註1)。

例如,曾受荒木經惟拍攝的部分模特兒亦曾在紀錄片《迷色》中,提到她們接受荒木拍攝的起心動念,大多與迎擊社會要女性壓抑的慾望,掌握自己身體與性的主體位置有關。

模特兒 Tsugumi Nanase:「希望能向大家展示我的身體。」

模特兒 Komari:「在日本,性是被壓抑的,你無法放縱自己,你不應該脫掉你的衣服或者裸體,作為一個女人是不該裸體的,這是日本社會共同觀點,也是荒木為什會有這麼大的影響力。他的作品就像傳統的春宮畫,他在重塑這些古代藝術,用豐富的感情去重新尋找日本人的性特徵。」

可是這並不表示,「從社會設定的客體位置奪回主體性」的起心動念,能夠在與荒木合作過程裡被謹慎地當一回事;也不表示攝影集發布之後,厭女社會能夠解讀出「女性同樣是情慾主體」的意涵。快門之後,很多事正準備發生。

樂意展示自己身體,與他的未經同意對外發布,是兩回事

KaoRi 作為一名舞者與模特兒,對自己身體有深刻了解與覺知,以及很高的掌握度。

她原先在巴黎學習舞蹈,看到荒木經惟的攝影集,希望荒木替她拍照,替她與自己身體共處的日常狀態、舞動身體的動態瞬間等等留下紀錄。

圖片|來源

身體本是自由的,荒木沒有禁忌的拍攝方法,也確實提供拋下框架的可能性。作為一個表演者與模特兒,透過荒木的藝術表達展示身體與性,本該是讓攝影者和被攝者同樣位居擁有言說權力的主體位置,究竟為什麼最後 KaoRi 弔詭地成為沒有發言權的客體?哪裡出了問題?

荒木經惟以「私寫真」的模糊性,規避專業攝影師的責任與倫理

首先,是荒木經惟規避身為攝影師的專業責任,在合作之初,利用名氣以及一般人對大師的信任感,刻意未簽攝影契約、同意書與內容確認書即對外發布。

KaoRi 自我責怪,說當時真的太稚嫩了,可是這本該是攝影師的專業責任與倫理。當攝影師刻意隱而不提,以「私寫真」遊走在工作與私人生活之間的模糊地帶,以私人情感作為交換信任的籌碼,規避作為攝影師的專業倫理。在權力關係不對等的情況下,這幾乎難以抗衡。KaoRi 或任何一個有相同經歷的人,都不該責怪自己少未經事,因為年輕、沒有經驗不是應負的責任。人們應該咎責的對象,是明知故犯的專業攝影師。

「當初,我只是被拍攝對象,完全不知道這些照片最終要用到哪裡。之前我在國外合作的攝影師,每次都會跟我簽攝影同意書,拍好的照片也會給我看,還會沖印好幾張給我,如果要出版,每次都會讓我簽同意書和內容確認書。其中也會寫明關於著作權的内容。」

「我剛開始(與荒木經惟)進入裸照拍攝,曾跟化妝師確認這些事,得到的回覆是:『荒木好像没有這麼說過』『在日本好像都如此』等等,當時覺得,像荒木這樣的人,應該不會做什麼壞事吧。就連現在,很多人都没有簽訂合約,這讓我覺得非常奇怪,當時真的太稚嫩了。在那之後,我們之間的關係逐漸熟络,可能最大的錯誤就是,最後發展成那種無法說出口的關係。」

圖片|來源

藝術不是做生意?15 年無酬拍攝,KaoRi 不被肯認的表演投入

荒木經惟做錯的第二件事,是透過「藝術不是做生意」的強勢論述,剝削 KaoRi 勞動的成果,沒有給她與勞力付出的相應酬勞。甚至,荒木經惟刻意忽略了一件事,在他攝影創作中,被攝的模特兒亦以其身體表演共同創作攝影畫面,她的表演與時間投入,本該被肯認,恭維對方是「繆思」並不足以回饋長時間與高強度的投入。KaoRi 即便身為繆思,也是人不是神,需要吃飽穿暖,生存需要金錢。讓人可以生活的金錢並不玷污藝術,唯一可能玷污藝術的,是權力不對等的壓迫。

「拍出的照片没有事先告知,就被出版成了寫真集和 DVD,上面寫著我的名字,開始在全世界展覽和販售。還有很多被稱為現場拍攝的舞蹈表演。我没有從這些拍攝中獲得任何報酬,舞蹈表演有時也沒報酬(中略)除此之外,我的時間被(大量的拍攝時程)控制了,雖然以我的名字出版寫真集,但我自己還是要從別處賺錢。」

2016 年,KaoRi 寫了一封信要求改善工作狀態,荒木經惟對 KaoRi 的回覆是,「你是因爲想被拍,所以才到事務所來當模特兒而已。」「私寫真已經是被評論界承認的一種我個人的表現手法,這不是做生意,本来就没有規則,也不需要同意,全部都是由自己決定。如果不是這樣,藝術本身也不會成立。因此並没有做得過份之處。今後關於照片如何處理,也沒有商議的必要。」

然後是整個社會對於攝影師規避專業責任、和勞動剝削的共謀共犯。

「當時有人告訴我,藝術家談錢是羞耻的事情,只有超越金錢,藝術表達才會完美。被這麼一說,我也無話可說,我試圖理解他口中的『私寫真』『寫真的關係性』『LOVE』『繆思』等等理念,也準備用貢獻自己力量的態度去理解他。」

沒有明確合約規範,依隨著私人關係與信任進行的創作,也因此也沒有確切結束時間,這場長達 15 年的拍攝,由私人關係而生,由關係消逝而止。

是的,KaoRi 一開始可能希望被拍攝,可是隨著人生階段不同,心境也會產生變化。KaoRi 提到:「荒木以他長期經歷,特別是從拍攝自己妻子的經驗中,應該會明白,隨著年齡增長,女性的心境會變化,比如『不想被拍了,以後不想被公眾看到了。』」但作為一個攝影師,荒木並沒有從被攝者角度出發思考的反身。

從荒木經惟到整個東亞社會,人們都欠缺對女性作為被攝者的主體位置思考。這也使得女星往往必須非常謹慎於裸露,一旦曾經在鏡頭前裸露身體,女星們幾乎無一例外,日後必須「把衣服穿回來」,斬斷類似的藝術演出或邀約。因為唯有如此,才有可能漸漸地從「性物件」的客體位置,回到「演員/藝術表演者」的主體位置。這也是 KaoRi 在文章裡談的第二件事。

曾以裸體入鏡,不代表此後任何人都可以強迫你脫

KaoRi 在〈這些常識是否真的正確?〉一文中,接著提到她在工作經驗裡逐漸感受到,「模特兒無論怎樣努力,被拍下的照片也會成為攝影師的『物件』。」

例如拍攝時,一到攝影棚,現場出現很多無關人員。然後當場被迫以裸體拍攝照片,這樣的情況發生過好幾次。

水原希子在聲援 KaoRi 的文章裡也提到,「我 20 多歲的時候,因爲參與企業的廣告拍攝,上半身全裸,最後只能用手捂住胸來拍,那時候,不知道為什麽有 20 多個男性來到攝影棚,可能是該公司的上層。當時裸著身子,不想被看光。我提出要求讓這些人離開,但對方表示要確認拍攝情況,最終不得不在許多男性的注目下被迫拍攝。」

運用群眾壓力趕鴨子上架的情形,顯然很常見。

不只是荒木如此, NHK 也曾這樣對待她。「有一次,他要我準備一套藍色連衣裙上 NHK,跟我說『NHK 這種電視台是不會出現裸體的。』結果一開錄,『為 NHK 露個胸應該沒問題吧』這種話就出來了,露胸的瞬間被剪進片子,與我的履歷表一起播出給全國觀眾。」

「即便拒絕,荒木會說:『掌鏡拍攝的不是 KaoRi,拍攝的是我!』最後被逼到不得不拍的境地。」荒木至此已不把 KaoRi 當作擁有主體性的「人」,而只是一個不應該反對的「物件」而已。

NHK 與荒木經惟攝影集的影響力是可想而知的,因為荒木的作品,她給公眾的印象成了一位神秘、什麼都敢做的女人,自此開始她飽受陌生人的跟蹤困擾,拍攝現場還有人將視頻傳到網路上,甚至曾被陌生人闖進家裡,被偷垃圾、信箱被塞入奇怪東西的事件發生不只一次。「有時壓力太大,在街上、飛機上不時會暈倒,有不少日子,感覺閉上眼,自己就身處危險境地,感覺會被誰殺死。」 KaoRi 在這段期間,已經出現了近似創傷後壓力症候群的症狀。

荒木經惟的照片、以及把 KaoRi 當作物件對待的方式,彷彿替這個厭女社會打開了一個傷害 KaoRi 的破口,讓任何一個人都可以經由這個破口把 KaoRi 身而為人的主體性泯除,以「妳是一個蕩婦,是一個性物件,不是一個人,我可以任意的對待妳。」的態度對她為所欲為。

荒木經惟持續享受著情色寫真大師、衝破社會性禁忌的盛名,然而他對待模特的方式,並沒有突破任何既有的社會框架,反而趁著父權紅利,以權力和情感勒索對 KaoRi 進行控制,一面貶低 KaoRi 只是一個「想要被拍攝的女人」,一面又說她是自己攝影生涯最重要的繆思。

本就具有衝擊和爭議性的藝術作品,踩在禁忌前沿的藝術高度,攝影師拿走了;然而整個社會的蕩婦羞辱及其後果,全落到了 KaoRi 的身上,完全由模特承受。

沒有人需要站一個完美的受害者或加害者位置

KaoRi 提到自己的現身說法受 #MeToo 運動很大的鼓舞,然而她也說,她的#MeToo 並非性侵,但從她的文中敘述,這確實是關於權勢型性別暴力展現在攝影與私人關係交界的另一種樣態。

與國際知名的攝影大師荒木經惟站在對立位置,需要的勇氣超乎想像。

KaoRi 不需要是一個完美聖潔的受害者,才能站出來控訴、或說出自身經驗。我們沒有任何一個人是完美的,說出自身經驗的代價其實超乎一般人想像得高。男人被揭露的性犯罪或性別暴力,往往要經過多層檢視,才會受到輿論批評或法律介入。但受害者從遭受性暴力到現身指控,乃至事實確認,都必須不斷承受各方質疑:她是否說謊、是不是想要錢、仙人跳、為什麼不保護好自己等等。

同樣地,荒木經惟也不必是一個邪惡至極的加害者,才可以受到批判檢討。

無可否認,荒木經惟確實有其超越時代、具有開創意涵的藝術成就,肯認這些成就,與檢討他做錯哪些事情,可以是同時並存的。他不需要是一個完美的加害者才能被咎責,他可以同時是一個具有天賦的攝影大師,也同時是一個利用權勢與父權紅利,壓迫女性被攝者的攝影師。

人們往往信任權勢者的才華與名氣,轉而質疑相對弱勢者的現身必有其他「心機」,或者責備她不懂保護自己,自我招致惡果。這些質疑曾讓 KaoRi 保持沈默,而沈默羞辱卻差點使她走上絕路。

對 KaoRi 來說,已經沒有任何事能阻止她好好把故事說出來,從中獲得力量走下去,畢竟她現在除了自己的生命和健康,已經沒什麼好失去了。她的坦承,是希望可以更好更誠實面對自我,告訴自己她不需要為了社會的蕩婦羞辱或者荒木經惟的對待,而對自我感到羞恥,並且以自身經驗告訴他人,如果你也曾有類似遭遇,你並不孤單。

她的文章結語很溫柔:

「如果你的立場在眾人之上,請你不要光記得自己的力量,也請記得弱小的力量。可能在無意識中,你會對比自己弱的人做出一些強迫的行為。不要忽視那些比自己弱小的人的意見,請一定要傾聽他們的聲音。」

「在這個時代,承認自己的錯並道歉,不是一件不光彩的事情。不要因為自己的感受,而拒絕年輕和新生。立場没有上下,只有互相尊重,世界才會變得更好。Living well is the best revenge(活得更好,才是最好的復仇)。」

圖片|來源