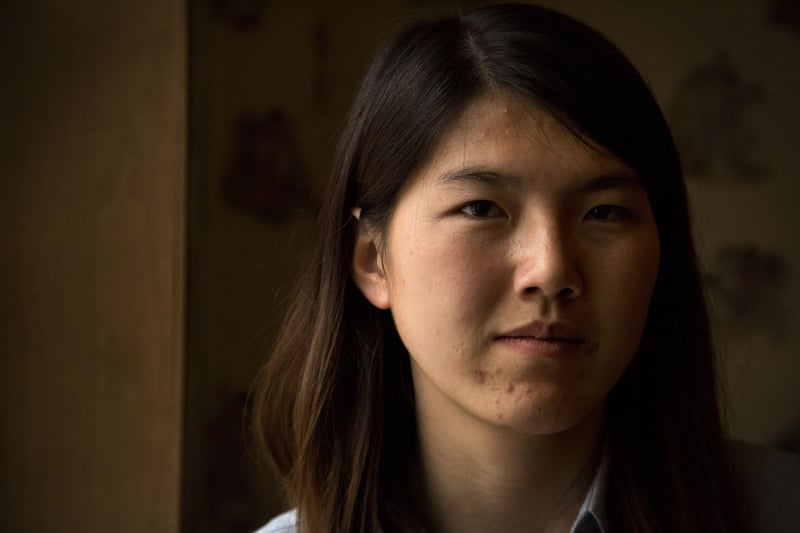

李麥子,1989 年生,來自北京的女權主義行動者。2016 年《外交政策》雜誌選她為全球百大思想家、BBC 說她是全球 100 名巾幗女性之一。

編輯前言:從 2012 年發起影響全中國的佔領男廁運動之後,李麥子與夥伴的行動自此受中國媒體矚目,她們強調女權、強調行動。2015 年計畫在多個城市發起對公車性騷擾的抗議,卻被警方關進看守所,引起國際關注。她是當代中國最有影響力的女性主義者之一,四月「進擊的女性主義」專題,邀請麥子為女人迷讀者走筆,帶你進入中國女權運動現場。

2017 年,紐約時間 4 月 2 日,我站在紐約街頭,發起了反對對女權主義者的污名的行為藝術。

這構思源於上週末,我們在紐約做的「女權行動主義工作坊」,主題就是如何策劃一個行動。創意也是在短短的一天之內,大家共同討論完善得出的。我們用方程式的方式呈現,訴求是反對對女權主義的污名,但是更多的是基於中國的語境。因為,社交媒體對女權主義者的污名有增無減,即充滿智慧的公眾發明了「直男癌」之後,又有一些人發明了「女權癌」和「女權婊」。罵女人是婊子幾乎是國際通用的,川普競選前經常罵 Nasty women,並且藉由此攻擊希拉里(台譯:希拉蕊),因此,我們的活動就在 Trump Tower 門口舉辦。

女權主義行動派的起點:我厭倦了教異性戀如何使用保險套

2008 年,我高考滑檔來到了長安大學讀書,從此開始了在西安的一個鳥不拉屎的地方開始了我的大學生涯。機緣巧合 2008 年底,我開始接觸性教育和 NGO 這個概念,對此產生了極大的興趣。我便開始用同伴教育的方式,在大學開展性教育。

那時候學校是一個偏理工科的大學,學風相對嚴謹,保守,但是我就是從那時候開始,以打游擊的方式開始了我的志願者生涯。後來,我在大學成立了性教育團隊,並且掛靠在學校的心理協會名下,我歷盡千辛萬苦搞定了心理諮詢中心的副主任,因為她在婦聯做過,答應做我們的輔導老師。 2010 年,我厭倦於每天教大學生如何預防愛滋病,也厭倦於教異性戀如何使用安全套(編按:台灣稱為保險套),我開始投入更多的精力做 LGBT 運動。因此,我作為聯合創始人和另外三個人在一家麥當勞,成立了西安 Relax 同學社。那時候,我很年輕,在我看來,只要我敢於嘗試,沒有什麼事情是我做不成的。

大學生活,校內外的社團工作佔據了我非常多的時間,而我就是一個學渣。翹課、掛科、缺考、補考、清考這些事兒我都幹過,現在想想真是慚愧!於是,因為我希望在同志議題上凸顯女權視角,所以我建立了同學社,我希望女權主義理念是貫穿在我們的工作中的。另,我希望女同性戀在運動中的身份得到凸顯。

因為那時候開始接觸 NGO,所以我就參加了很多 NGO 組織的年輕人培力計劃,我參加了很多計劃,有些計劃是一年為周期的,那時候我認識了五湖四海的朋友,大家都很有理想,希望大學的時候能夠多做一些公益事業。 2011 年,在一次培訓上,我接觸了行為藝術的概念。我覺得這個想法很棒,那就是北京益仁平中心,他們的培訓看上去很簡樸,但是內容卻讓我耳目一新。在那之前的幾年,不管是性教育還是女同性戀公眾倡導,在我看來這些都是公眾教育的內容。而他們則是用本土的民間的力量,去敲動政策的改變,並且他們成功的在乙肝議題(編按:台灣稱為 B 肝)上取得了突破。 2009年《就業促進法》出台,對乙肝病毒攜帶者消除了製度性障礙。因此,我便對於這種方式產生了極大的興趣。

從「受傷的新娘」到「佔領男廁所」:行動,確實能帶來政策改變

2012 年,我們開始做第一個行為藝術「受傷的新娘」,那時候,我和韋婷婷(另外一名女權五姐妹)以及肖美麗三個人扮演新娘,在 2 月 14 日情人節這一天上演了行為藝術,並且我們在前門大街以 March 的形式行進了 20 分鐘。活動結束後,警察來清場,並且說我們是一群不正經的女人,我真是哭笑不得。但是,活動結束後,我很開心,街頭喊口號「打不是親,罵不是愛,遠離暴力好好愛」,「愛不是暴力的藉口」等口號讓人非常舒壓,腎上腺素飆升的感覺。因為我們知道中國是非常不喜歡集會遊行示威的國家,因此我們那時候內心也懷有小小的恐懼。但是,事實上,保安只是讓我們快點兒走,並沒有明令禁止我們搞活動。有些時候,界限在哪,真的很難說。

圖片來源:女聲網

第二天,很多主流媒體、網絡媒體報導了我們的行動,因為那時候我們都還是女大學生,所以很吸引媒體的眼球,活動得到了大範圍的傳播。這也是我們的政策倡導的重要環節,媒體的參與。

受到第一次行動的鼓舞,我開始籌備第二次活動,佔領男廁所。

最開始湧現這個行動的想法是在 2010 年,那時候有香港的朋友提出了佔領男廁所和無性別廁所的概念,我覺得這個概念很新穎,值得嘗試。因此,同年的 2 月 19 日,我去廣州,動員了一批女大學生,和我一起加入了佔領男廁所的行動中。

不可否認,佔領男廁所是所有行動裡最成功的行動,因為行動後,各地的廁所政策開始鬆動,北京,南京,西安和廣州都不同程度的出台政策,要擴建女廁。最重要的是,2016年12月,中華人民共和國城鄉與住房建設部出台了《公共廁所設計標準》明確規定,廁所比例應為 2:3(男比女),以及人流密集場所要按照性別比增加廁位。

規定出台後,我拜訪了住建部的一位楊處長,他表示之所以會著手修改這個政策是因為,每年都有很多人大代表的提案,而我們幾乎每年都會在兩會前,用郵件和信件的方式給全國的兩會代表郵寄我們的提案。2012 年,我們收到了不少兩會代表的回覆,並且這些代表真的提交了兩會提案。值得一提的是,中國的女性人大代表僅有 20 %,但是在開兩會的時候,媒體爆出,人民大會堂的女廁也在排隊。這也凸顯了女廁不足是普遍性問題。

街頭、男廁、與看守所:國際勞動婦女節,我在監獄中度過

事情在 2015 年急轉直下。那時候我們計劃在三八婦女節開展一個反對公交性騷擾的街拍活動,而且活動從 2014 年年底就開始招募志願者,全程在微信討論,而我們的微信被監控已經是不爭的事實。就在活動即將舉辦的前一天,多位志願者被約談,包括我在內的其他四位女權姐妹遭到警方刑事傳喚 24 小時後,被關到北京海淀區看守所。

我們五個人在那裡度過了漫長的 37 天,並且為了防止我們互相打氣,通氣,我們被關押在不同的房間。 37 天我被審訊了將近 50 次,而警察似乎也只放了兩天假,抱怨接了個專案很辛苦。

一開始刑事拘留通知書上的理由是我們涉嫌尋釁滋事,30 天後,看守所預審處向檢察院提交資料的時候,我們的罪名被改成了「聚眾擾亂公眾秩序罪」。著名維權人士許志永就是被定性為「聚眾擾亂公共秩序罪」而被判刑四年,因此我有理由認為海淀公安想如法炮製我們的案件。

釋放女權五姊妹的聲援圖

令人高興的是,檢察院以證據不足為由,拒絕對我們五個人進行批准逮捕。終於,37 天后,我們被釋放了,我收拾了看守所所有的衣服和被褥,除了一些食物和洗髮水留給了號裡需要的好室友,剩下的都被我用兩個袋子裝出來了。當女警員看著我肩上扛著被褥,手裡提著臉盆等洗漱用品的時候,她驚呆道:「我從警十多年,從來沒見過你這樣的。」但是,那時候我的內心只有驕傲,我驕傲自己能帶著我在看守所的全部家當走出了看守所的大門。

看守所有很多門,我出來的時候凌晨十二點,第一道門開了,負責我的兩位武警刷了自己的卡,問我:「叫什麼名字?!」

我回答:「李婷婷。」

武警:「犯的什麼罪?!」

「我沒有犯罪!」我斬釘截鐵的回答道。

我記住了他們的名字和警號。說實在的,他們兩個對我並不是最壞的,我對他們並沒有怨恨,對我最壞的人,是一個叫劉大豐(音譯)的科長。

兩位武警聽了我的回答,遲疑了一會兒,打開了第二道門,迎面就是我爸的一個熊抱,那一刻真的有點兒羞恥 Play 的感覺,因為我和我父親的感情並沒有那麼親密,因為一些過去的不愉快,我跟他很少用這樣的方式表達情感。

「東西我都要留著!」我抱著我爸對他說。

「行了。」意思是他表示領會了我的意思。男人嘛,總是要表現的一切都在自己控制中。

回到家之後,朋友們跟我細數了過去的一切事情,讓我盡快的融入社會。

在我被捕之前,我是有心理準備的。如果你在中國做 NGO 工作者,那麼就代表著你要冒著被認為是敵對勢力的風險,被抓起來。許志永被判刑後,我就察覺到了這一點,某一次回到父母家,我向母親表達了這樣的擔憂:

「如果許志永因為帶動異地家長維權被判刑,那麼我和他做的事情差別並不大,我也可能會被抓。」

我家一家人都是心大的人,媽媽只是勸我改行,做更穩定的工作,但是她知道我的性格和我的執拗,就沒有竭力勸我。

一語成讖,3 月 8 日,我第一次躺在看守所的床板上,內心驚嘆:「 2015 年 3 月 8 日,國際勞動婦女節,我在監獄中度過,真是一種寶貴的經驗啊!」在經歷了超過 24 小時的審訊和入所前的各種檢查手續後,我在狹窄的空間裡沉沉睡去。

我強調的女權主義,是必須強調權利和權力的

我是女權主義者,也是一名女同性戀,這是我不可分割的雙重屬性。在看守所我有更多的時間思考,我想要成為什麼樣的人,未來想要做什麼樣的事兒,再也不用焦慮各種項目報告的事兒了,真開心!

對於我來說,我一直強調自己是一個女權主義者。因為中國對於同一個英文單詞 Feminism 有兩種不同的翻譯,女權主義和女性主義。而我認為,(在中國脈絡下)女性主義更多的是一種去政治化的表達,而且聽上去沒有那麼激進。而我認為,我強調的女權主義是必須強調權利和權力的,而且個人及政治,沒有什麼問題可以迴避政治,尤其是我們還活在一個專制整體之下。

很多人都會好奇,為什麼我們被媒體稱作「女權行動派」?我認為很多時候這就是行動的好處,行動不是單一的元素,而是和社會,媒體和文化產生對撞的過程,在這個過程中是很複雜的,這些經驗也是非常寶貴的。女權行動派不僅是媒體的寵兒,也是學術研究的寵兒,國際社會都對中國湧現的年輕世代的女權主義者們產生了很大的興趣,尤其是在後 2015 時代。

麥子說自己是個國際婊,「就是我反對一切形式蕩婦羞辱。」

可是,當下的中國能談女權的空間確實充滿了不確定性因素,正如中國的其他權利空間一樣,人權律師被打壓、民運人士被判刑、以及自由主義在中國的完敗,都表示中國正在在經受緊縮公民社會的現實。從前的行動被禁止,到最有影響力的女權另類媒體「女權之聲」和其他個人女權帳號被禁封幾十天,都體現了中國對女權主義的輿論審查,並不會因為街頭行動的停止也停步。而我們如何在這樣的政治形勢下尋找我們能夠擲地有聲的空間,就成了一個大家需要思考的問題。

我不是任何人的英雄

對我來說,並沒有所謂冒險做女權運動,我並不是誰的英雄,反而我認為女權運動中出現權威是一件值得警惕的事兒。我只是做一個女權主義者應該做的事兒,女權不僅僅是政治正確,她還關乎你的生活方式,她為你的生活訂立了邊界,而你就要用智慧和頭腦去生活下去。

是的,拘禁的經歷我形容為:「女權主義讓你受苦了」,而我也坦然接受了這樣的不公正的關押。對於我來說,做一個體制的受害者,不斷的訴苦反而讓人覺得沒有力量,而我則希望有了這樣的經歷之後,不忽視它,不輕視它,在女權運動這條路上一路走下去。

直到我哪天真的累了,我會停下來。也許在五十歲的時候,我會去做動物保護。因為動物權利在中國真的太糟糕了,我又是一個貓奴,何樂而不為呢?