戰爭、綁架、遭酷刑對待⋯⋯伊拉克庫德族自治區境內亞茲迪人打從 2014 年起迄今依舊煎熬的處境。

文|張雍

原先生活裡所擁有的一切,因戰火摧殘,此刻視線所及只剩臨時的替代,困在悶熱的難民營裡無可奈何地看著那黏稠的惶恐正點滴地剝蝕著對人生的諸多期盼,漫長的等待眼看甚至將要取代自己的存在,夏天悶熱、冬季嚴寒的狹小帳篷裡正逐漸為各式變數所擠滿⋯⋯可曾試想過,在自己國家裡成了無家可歸的難民,那究竟是何種感慨? 猶如將「國家」那原本盛放有無數家庭的器皿重重地往地面摔去,破碎的人家無不四散逃命,由數不清的殘破家庭勉強拼湊成的那個「國」,又將如何才能重新博得百姓們的認同與信心?

光是想像那種全面的失去都需要勇氣。然而,這正是伊拉克庫德族自治區境內亞茲迪人打從 2014 年起迄今依舊煎熬的處境。

自 2011 年敘利亞內戰爆發以來,連同稍後 2014 至 2017 年間伊拉克與伊斯蘭國(The Islamic State of Iraq and the Levant, 簡稱 ISIL 或 Islamic State of Iraq and Syria, 簡稱ISIS)戰爭期間,伊拉克北部庫德斯坦自治區總計接納了數百萬名來自敘利亞與伊拉克的庫德族難民與境內流離失所者 (Internally displaced person, 簡稱 IDP)。根據庫德斯坦地區政府 (Kurdistan Regional Government, 簡稱 KRG) 統計,難民和國內流離失所者目前佔伊拉克庫德斯坦自治區總人口的28%,其中超過 54% 的 IDP 被迫離開家園至少已超過三年。西北部的斗互克省 (Duhok) 目前仍收容了至少三十五萬的境內流離失所者及超過十萬名的敘利亞難民,而整個斗互克省居民總數不過僅只三十四萬人而已...

冰冷的數據從來就不吸引人,然而當我置身現場,這座佔地 212 平方公里、將近大部份台北市的土地面積 (註: 台北市面積 272 平方公里,斗互克省約 10,956 平方公里),站在儼如巨型迷宮一般的難民營中央,聯合國難民署 (UNHCR) 標誌早已斑駁的白色貨櫃屋與棚屋接力往地平線盡頭延伸,強勁的塵捲風 (dust devil) 有如發了狂似地揚起一圈又一圈滾熱的沙塵,正午近五十度高溫,親眼目睹著戰爭的代價,是無數鞋盒似的貨櫃屋裡塞滿了顛沛流離的人們,眼前是那名騎著腳踏車在烈日下閒晃的青年,正穿梭在這片帳篷海洋的畫面,不確定是高溫抑或眼前攝人的視覺讓我感到昏沉,彷彿世界的這個角落正在塌陷,外人的漠視更形同落井下石,鼓起勇氣直視那苦難的深淵,裡邊的光影只讓你愈加暈眩。

2018 年八月,在挪威難民理事會 (Norwegian Refugee Council,簡稱 NRC) 工作人員陪同下來到斗互克西部,底格里斯河 (Tigris) 畔伊拉克庫德斯坦自治區與敘利亞及土耳其交界處的境內流離失所者收容營 —— 班吉 · 坎達拉 (Bajid Kandala 1 & 2)。這座 IDP camp 與稍後所拜訪的那些難民營有許多共通點 —— 偏僻的地點、距離當地鄉鎮遙遠、大門口皆由手持卡拉什尼科夫 (Kalashnikov) 自動步槍的庫德斯坦敢死隊 (Peshmerga) 二十四小時警戒、營區四周插滿了庫德斯坦旗幟,臨時搭建的迷你鐵皮屋內有雜貨店、理髮室、電器修理站、手機店甚至婚紗出租店都在裡邊,儼然一座迷你市鎮的縮影,然而那些帳篷、組合屋之間的氣氛與一般城市卻有明顯的區別——難民營裡邊不只孩子們三五成群四處閒晃、連大人們也無所事事,鎮日坐在貨櫃屋前那張地毯上用發呆來打發時間⋯⋯在難民營裡,垃圾堆沒有桶子、水溝不需要蓋子,更沒有一棵樹在這裡被種植,諸多暗示讓難民營裡連陽光和空氣都一如某種臨時的配置⋯⋯裡邊居民正眼睜睜地看著那些歐洲 NGO 逐一撤離,而短期內能重返家園的心願依舊遠在天邊。

營區經理是位西裝筆挺的中年男子,個子不高清炯的眼神彷彿能輕易看透你的心思。由兩個貨櫃屋合併組裝成的辦公室裡,氣派的辦公桌上有面庫德斯坦旗幟,牆面上掛著民族英雄穆斯塔法 · 巴爾贊尼 (Mustafa Barzani, 1903 - 1979)、以及他兒孫 – 馬蘇德 · 巴爾贊尼 (Masoud Barzani, 1946 - )、納契宛 · 巴爾贊尼 (Nechirvan Barzani 1966 -) 兩位前任與現任庫德斯坦自治區總統的肖像,以及與來自美國、加拿大與德國等地考察團的合影;另一面牆上有多面評鑑獲獎的錦旗,以及註記著街道名稱、學校、市集、盥洗間與汲水區位置的營區地圖及詳細人數統計包含性別和年齡等資訊,有如一間市長辦公室。似乎刻意要與外邊現實有所區隔,辦公室裡冷氣特別冷,除了營區經理之外,沙發上另外也坐了四、五位看似官員身份的中年人,像是秘書的男子熟練地在每人面前擺上一只塑膠凳,隨即依序送上熱茶與杯水,透過 NRC 工作人員的翻譯我向 Camp manager 說明我的來意,也給他看了我文字攝影集《月球背面的逃難場景》裡 2015 年那些來自中東的難民與移民冒著生命危險搶進歐洲的故事,他透過翻譯告訴我:

「一名原先被伊斯蘭國綁架帶到鄰近的摩蘇爾作為性奴販售、稍後幸運逃脫的亞茲迪女子,好不容易申請到難民資格準備在德國展開新生活,沒料到 (2018年) 二月竟在斯圖加特 (Stuttgart) 附近小鎮撞見那名曾購買並擁有她十週的『主人』—— 那名伊斯蘭國極端份子先是跟蹤她,第二次主動與她攀談並提到『我知道所有關於妳的一切』⋯⋯她驚恐地立刻逃離德國回到庫德斯坦,目前與家人們居住在斗互克的 IDP camp⋯⋯」

辦公室外擠滿了等著營區主管簽署文件的難民們,人們手裡各自緊握著一疊厚厚的文件,在自己國家卻無家可歸的亞茲迪人,百般無奈的等待眼神儼如隔著一層厚厚的繭,巴望著這似乎已將他們給遺忘了的世界。

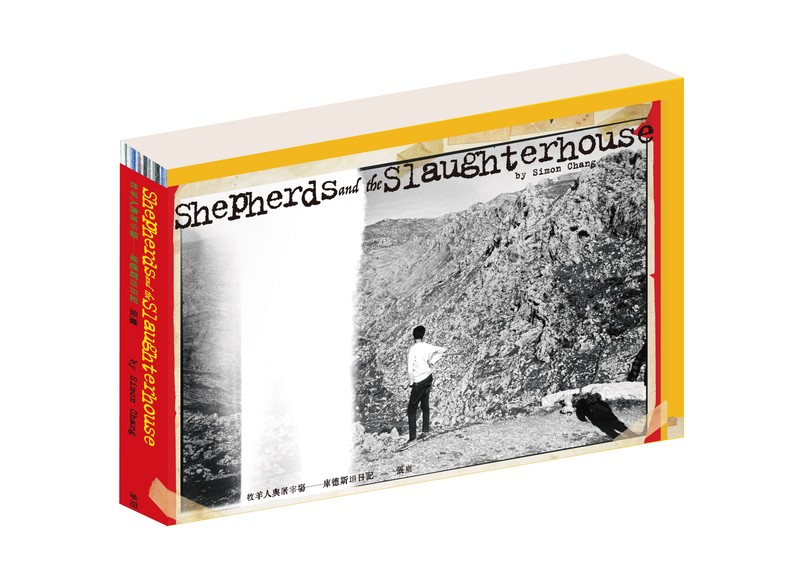

圖片|麥田出版提供

在班吉 · 坎達拉 IDP camp 的首日也拜訪了營區內亞茲迪 (Yazidis) 婦女們的縫紉工作坊。斗互克省境內流離失所者收容營裡多為亞茲迪人。

亞茲迪人是庫德族這個少數民族中人數更稀少的古老民族,目前伊拉克境內約有五十萬人、移居德國的亞茲迪難民與移民約十五萬人,全球總人口不超過一百萬人。這個世代居住在美索不達米亞平原 (Mesopotamia) 北部、嚴格奉行「內婚制 (endogamy)」的古老民族 (與外族通婚者便不再是亞茲迪人),其語言是俗稱為「北庫德族方言」的庫爾曼吉語 (Kurmanji),與大多數遜尼派伊斯蘭信徒的庫德族人不同之處主要在於亞茲迪人仍保有自己的宗教信仰,這個融合祆教 (Zoroastrianism)、基督教與伊斯蘭蘇非主義的古老亞茲迪信仰,每日五次得向名為米烈克 · 道斯 (Melek Taus) 的孔雀天使祈禱 (Melek 在阿拉伯語中意指國王或天使),基於複雜的政治因素,穆斯林神學家們早自中古世紀以來便不遺餘力詆毀亞茲迪人,伊斯蘭國更指控亞茲迪人為惡魔崇拜者 (一派說法宣稱亞茲迪人將他們的孔雀天使稱為「Shaitan (الشیطان)」—— 同阿拉伯語及《可蘭經》裡「惡魔」的意思)。

2014 年八月,伊拉克西北部近敘利亞邊界、尼尼微省 (Nineveh governorate) 境內辛賈爾 (Sinjar) 山區一帶的亞茲迪人成了伊斯蘭國激進組織攻擊的目標,不只摧毀了當地人家園甚至大規模處決拒絕皈依伊斯蘭教的亞茲迪人。保守估計,那段期間至少六千多名亞茲迪婦人、甚至年紀才八、九歲的女孩們被伊斯蘭國恐怖份子綁架作為奴隸,接著被帶到敘利亞境內當時仍為伊斯蘭國勢力所控制的城市如拉卡 (Raqqa)、阿勒波 (Aleppo) 或霍姆斯 (Homs) 等地的奴隸市場公然兜售;數千名亞茲迪女性被伊斯蘭國羈押了數月甚至長達數年不等、酷刑或強姦更時有所聞,2016 年聯合國正式將伊斯蘭國針對亞茲迪人的暴行裁定為計畫性的種族滅絕 (genocide) ,並譴責伊斯蘭國毫不掩飾其消滅辛賈爾地區亞茲迪族群的意圖與泯滅人性的罪行,迄今還有三千多名亞茲迪女性仍舊下落未明⋯⋯

帶著套頭深色圍巾與披肩的亞茲迪婦女們,在外牆繪有天使圖案的貨櫃屋裡熟練地操作著縫紉機,正專注於窗簾桌布等家飾的縫製,淺綠色布料正以最輕柔的韻律一次又一次往返於針蕊與指尖,那位一臉祥和的亞茲迪母親,左手手背上有著一排粗體字顯目的刺青,那是她家鄉 ——「Kocho」的名字。2014 年八月十五日伊斯蘭國斬首了村子裡六百多位拒絕改信伊斯蘭教的亞茲迪男子,包含她先生⋯⋯屍體與活著的人一起被扔進了亂葬坑 (mass graves) ,光是在 Kocho 附近,人們後來陸續發現了十四座規模不等、ISIS 留下的千人塚。伊斯蘭國極端份子更綁架了村裡其餘一千多名亞茲迪的兒童與婦女。未滿十四歲的男孩們被帶到伊斯蘭國軍營受訓,學習阿拉伯文與激進極端主義,準備成為聖戰士 (jihadist) 的接班人,最終目標是消滅所有伊斯蘭國的敵人。

貨櫃屋外的世界似乎充滿著仇視。我無法想像眼前這群婦女澄澈的眼神不久前才被迫直視的苦難究竟有多懾人。

此刻她們全神貫注地縫合著那一片片為戰爭所撕裂的傷痕,貨櫃屋裡如此平靜的空氣顯得珍貴且動人。婦人刺有家鄉名字的手背似乎有著自己的心思與靈魂,一邊悉心梳順著縫紉機台上的布料,一面溫柔地牽引著婦人手臂依序將棉料向前織成,婦人們齊心重複著同樣的細節,那簡單卻神聖的儀式似乎能讓外邊世界變得單純⋯⋯指尖機針每次彈動、每一道線跡在布料上的生成,彷彿亞茲迪婦女們正將自己不足為外人道的心聲,化作某種暗語似的秘密圖騰,一字不漏地繡在那窗簾正面的花紋,好提醒窗外的世界,平凡的生活不歡迎任何形式的仇恨。

圖片|麥田出版提供

我親眼看見,婦女們縫合的不只是布料上預先劃記好的折紋,更是期盼時間能癒合的傷痕。

我一一點頭向她們致意,試圖透過眼神讓她們感受到自己誠摯的祝福,願她們早日重拾內心平靜、家鄉從此不再有戰爭。兩個月後,2018 年十月,同樣來自辛賈爾地區「Kocho」村的亞茲迪人權鬥士,娜迪雅 · 穆拉德 (Nadia Murad) 女士榮獲了諾貝爾和平獎的殊榮肯定,在描述 2014 年被伊斯蘭國俘虜作為性奴販售的傳記《倖存的女孩 (The Last Girl)》中她寫道 :「透過恐懼至少你能假設眼前正發生的一切是不正常的。 妳感覺自己心臟就要炸裂、想要嘔吐,妳絕望地跪求在恐怖份子跟前想與家人和朋友們團聚,妳哭泣直到失明,但至少妳做了點什麼。 絕望已接近死亡⋯⋯我希望自己是世上最後一個經歷如此遭遇的女人。」