時間倒回 1990 年代的香港,有那樣一位偶像,留著中黑長髮,擦著大紅唇。在她身上我們看見流動的性別氣質,不論是男是女,都成了最特殊的美麗樣貌,她是梅豔芳,永恆的香港偶像。

在聽著梅艷芳歌曲的下午,想著她舞臺上和電影中的風姿,讓人銷魂的她,不知她在另一端過得可好?她是永恆的偶像,在過去一次的同志—行裏面,我拿著印有她穿西裝外套、中長黑髮、紅唇的照片,旁邊寫著:陰柔或陽剛也好,性別氣質是流動的。標語很受鏡頭、記者、朋友和陌生人歡迎。除了她,我想不到有誰更適合出現在這樣的表態旁邊。

〈壞女孩〉裡面銳氣迫人的梅艷芳,香港鮮有的女低音,唱著挑逗的歌詞,一抹艷紅的厚唇,是她成爲香港經典的開始;烈焰紅唇是〈壞女孩〉的延續,化成像瑪蓮德烈治(Marlene Dietrich)一樣的女神。

後來時裝設計師和好友劉培基的鼓勵下,她成爲穿上男裝的女性在唱片封面以一頭短髮、西裝外套瀟灑示人。男裝女穿的梅艷芳,然後演活川島芳子,軍服與禮服兩邊走,雌雄同體得讓人垂涎欲滴。

推薦閱讀:Handsome Lady|時尚穿越:有一種性別,叫做蒂妲史雲頓

圖片|翻攝自《舉頭望明月 劉培基自傳 上卷》

香港媒體形容她形象百變,原因是因爲她每次打歌都會以服裝這符碼,來配合歌曲概念,以身體、化妝和神態來演繹歌曲,歌曲不是獨立的存在,而是要以自己的傳神演繹來配合,成爲一件流行文化裏面的完整藝術品(大概是Pop Art吧),也是她教人佩服、難忘的原因。

〈壞女孩〉,貓一樣魅力的存在

他將身體緊緊貼我 還從眉心開始輕輕親我

耳邊的呼吸熨熱我的一切 令人忘記理智放了在何

〈壞女孩〉, 梅艷芳

愛貓的梅艷芳,除了養了一隻叫 Fifi 的貓,她自己也像貓一樣存在, 動作敏捷、敏感、難以接近卻同時充滿魅力。

1985 年的〈壞女孩〉由林振強填詞(梅艷芳的冰山大火和妖女,也是出自他手),仔細以女孩的角度描述午夜和欲望,曾被禁播。聽著歌,耳朵傳來她嫵媚的聲綫,音樂錄像卻是梅艷芳短髮、穿著綠色大衣的中性形象,她拔去墨鏡,在街上瀟灑散步,同時凝視著鏡頭。原來掌握主導權的是她,而不是從眉心開始輕輕親她的他。這樣强勢和主導的欲望女孩形象,不是男性的性獵物,還是代表著新一代女性的模範,也是梅艷芳最基礎的個人風格宣示。

烈焰紅唇中,我們看見單身同時又不想控制和壓抑星星之火(即欲望)的女人,雖然愛已經遠去,但無阻她繼續艷麗。開首的特寫,我們看見她寡婦一樣的形象,頭髮是梳得整齊的髮髻,但是梅艷芳的形象總是充滿矛盾和衝擊傳統的符號。音樂錄像的鏡頭在副歌之後轉到全身,束胸的馬甲外搭西裝外套和黑色的高跟鞋,還有她將腳放在椅子上的動作,告訴我們她沒有打算壓抑自己、她依然美麗而且充滿欲望,極具女性情欲自主的意味。

〈妖女〉歌詞講述的是高傲女孩的自主,以及在愛情和性上面的主導型。單曲的封面造型,由劉培基打造,以阿拉伯經典故事《一千零一夜》爲藍本。這個經典的故事,基本上圍繞一個國王,他妻子的不忠觸發了他的厭女情意結,在他眼中,女人就是危險、邪惡和不道德的存在,自己必須用仇恨來殺害她們,否定女性有自由戀愛和性欲自主。同時,他利用自己的權力,每天娶一個女孩爲妻,再即日殺害。

但命運令你 隨夜幕遇著這妖女

今晚的你當心 你碰上不再願退

站著坐著都可遭禁的腿

男人望著後知足的都變空虛苦苦追

妖女叉腰側望 Bad Boy 可干擾思想的咀微微張開—— 梅艷芳〈妖女〉

通過梅艷芳扮演獅身人面像(古埃及法老雷吉德夫以父親胡夫作藍本所建造的雕塑,與一千零一夜的國王/父權符號不謀而合)的視覺元素,變成由女性來反串厭女和不斷獵巫的男性角色,主張明顯不過。妖女即將收復 Bad Boy 一句,將原本被殺害、邊緣化的壞女孩們變成國王,制裁(可是制裁又非殺害,而是交媾)的對象則變成男孩,非常用心。

妖女的歌詞固然與壞女孩和烈焰紅唇一樣宣示女力,而結合劉培基所設計的服裝符碼一同閲讀,梅艷芳的幾首單曲既有承上啓下的延續感,同時又有力地講出女性自主的强大信息。梅艷芳不是在演繹一個角色,事實上,她在生活中同樣是個風情萬種的壞女孩,一次她在東京的夜生活,好友劉培基印象深刻。

⋯⋯有六、七個日本男孩圍繞著她,阿梅就像女神那樣,越夜越艷,她的情感,恍似夜合花般盛放,而那群年輕男子仿佛靈魂停留在黯然銷魂中,酒不醉人人自醉。我給阿梅看過不少瑪蓮德烈治(Marlene Dietrich)、瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的影帶,此刻的阿梅,猶如經典人物復生,鳳眼紅脣,搖曳生姿,萬般風情傾瀉而出⋯⋯

——劉培基 《舉頭望明月 劉培基自傳 下卷》P.334

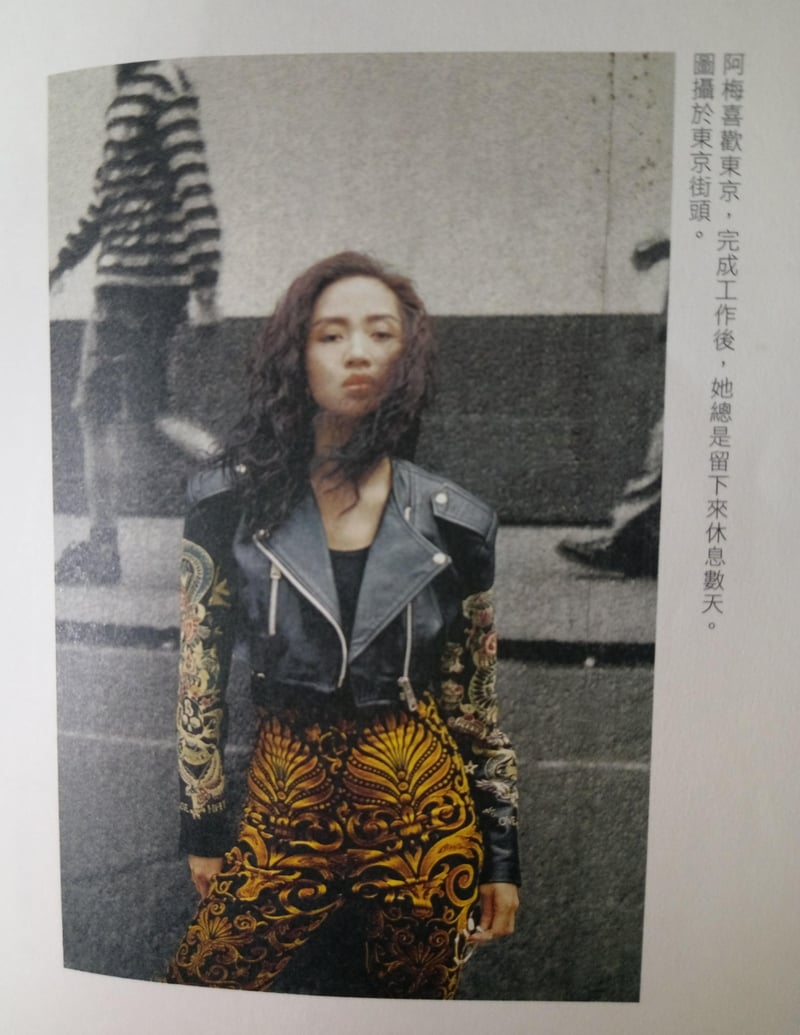

街頭上穿著皮衣,那個不羈的眼神自然流露,像貓一樣野性,也解釋了她的形象爲何如此吸引,她只是在做自己。

推薦閱讀:Handsome Lady|梅豔芳:人生短暫,開心過程才是最重要

翻攝自《舉頭望明月 劉培基自傳 下卷》

雌雄同體的曖昧間諜

1990 年電影《川島芳子》中,梅艷芳飾演這名男裝麗人、非常有名的間諜女子,徘徊在中/日、男/女、女裝和服、禮服/男裝軍服之間的梅艷芳,在電影中的開首,傲慢地坐在法庭中央接受審訊,在一片謾駡和企圖將她處死的市民和判官中,她從容地問: 有沒有香煙? 緩緩點起煙之後,她一邊嘴角向上,將自己在二戰前的事跡娓娓道來,同時又給人一種梅艷芳淡定地講述自己歌唱生涯的幻象,分不清到底眼前的她在演戲還是在做自己。

歷史中,川島芳子原爲中國滿洲人,不過在日本長大,起初是爲政治工具(政治婚姻、妻子、被動也沒有權力的角色)。 不過與蒙古丈夫的政治婚姻失敗, 在 1930 年代初回到中國,成爲日本間諜之餘,後來更成爲滿洲國「安國軍」的總司令,名副其實是個穿軍服手握大權的生理女性。

川島芳子自十八歲便愛好男裝打扮,對她來説,穿男裝是保護自己的方法,男性化的活動也是她的興趣。 同期一個有名的歌手李香蘭,與川島芳子以兄妹相稱,二人同爲在兩個國族身份之間徘徊的女性,同被冠以漢奸、間諜之名,但是到現在,壞女人污名都無減她們的人物魅力。

梅艷芳所演的正是這種在灰色地帶中的女性。在性別氣質上,梅艷芳在電影中先是天真的和服女孩,然後披上嫁衣。不久,她的女性打扮便開始退隱,抛棄愛情、感覺,轉移追求地位和權力、渴望建立甚至統領一個新的中國的她,穿起軍服,成爲司令。電影中的她,利用性魅力和機智,作爲成功的工具,她一時以 女色來取悅謝賢所飾演的日本軍官,一時以中性的形象誘惑婉容皇后(陳玉蓮飾演),大膽上演親熱鏡頭。

而不論是面對男或女,她不變的是其領導、控制(Dominate)的位置。面對男性,她即使是個情婦,也是萬人之上的軍官,穿著軍服發號司令;面對女性,她則是在上面進入對方身體的那位。

《川島芳子》聚焦在梅艷芳的性魅力和其雌雄同體的可塑性,想講的絕不止是一個歷史人物如何成爲間諜這麽簡單,通過性別顛倒、不斷更替、反串和中性的梅艷芳身體,講一個擁有曖昧身份的間諜,也在講梅艷芳多年來的歌壇形象、人物輪廓。

若電影中的風流、孩子氣又標緻的賈寶玉需要由林青霞來演活,那麽電影的川島芳子就一定是梅艷芳,因爲梅艷芳的壞和曖昧,正好對應川島芳子的壞和曖昧。

與香港的一體,由六四到到電影胭脂扣

1989 年是個特別的年份。梅艷芳在關錦鵬執導的《胭脂扣》中,飾演石塘咀(香港島西營盤一帶)名妓如花,電影中與張國榮飾演的十二少墮入愛河。《胭脂扣》裏面充滿香港的懷舊符碼,由電車、海味店到塘西風月,指向回不去的舊香港。

如花在電影中是個有情有義的可憐人,與十二少一同服毒以對抗階級帶來的分隔,可是死去的衹有如花,十二少生還然後再娶,如花就卡在人間和陰間的中間。 如花不上不下的位置,與回歸(1997年)前的香港人心態相映成趣。

回歸前,一部分香港人信奉民主回歸,對於回到所謂祖國的懷抱,抱著樂觀態度,而且希望以香港爲起點,渴望將香港的民主、司法制度和自由融入中國,然後兩邊人民也皆大歡喜。簡單來説,這些人對於中國、回歸、融合不抗拒,心存希望。 當然,有人對於回歸抱有悲觀和焦慮,亦因此出現移民潮。

1989 年的六四事件將民主回歸夢通通粉碎,事實證明了示威、集會和言論自由不是某個政府可以接受的事情,甚至是需要以暴力殘殺的對象。根據司徒華的回憶錄,在 1989 年 6 月至 1997 年回歸期間的黃雀行動(營救中國的學運分子的秘密活動),梅艷芳曾經出錢協助。她亦因爲六四事件,不想踏足内地而辭演關錦鵬的《阮玲玉》。

注定不凡,卻渴望平凡

她無疑是香港的女兒,這個女兒是個任性和反叛的女孩(不過極具義氣、不怕事也淡定),同時也是渴望被愛和安穩的女人,她是矛盾的,可以是川島芳子,爲自己抛棄愛,也可以是《胭脂扣》的如花,爲愛不顧一切。她曾經一度退隱,復出時,根據劉培基的自傳所形容,經歷過一段想變成夢露的時期。什麽是夢露?男人想要的女人,柔弱的、女性化的。

梅艷芳注定是個不凡的女人,雖然她想做一個普通的女人,無奈上天賜她的禮物太複雜。

1982 年她以徐小鳳的風的季節參加第一屆新秀歌唱大賽獲得冠軍,作爲進入娛樂圈的開始;2003 在梅艷芳經典金曲演唱會,以穿著婚紗嫁給舞臺作結,她孤身走她的路,不凡的女人注定孤獨,卻名留千古,彼岸花永垂不倒。