這套禮服就像不請自來的房客,不停提醒我婚姻失敗的事實。我在親友面前許下各種承諾後的六年間,到底出了什麼問題?我是怎麼搞砸一段自己曾經深信會有好結果的感情?

文|伊莉莎白.德依

有個場景儼然已成為熱門電影必備的經典橋段:夫妻離婚之後,女性(絕大多數都是女性)會抱起一團不忠前夫的衣物從臥室窗戶往外丟,接著開始翻閱合照相簿,把前夫的頭從每張洋溢著幸福微笑的相片中撕掉。有時候(但不一定),場景會再次轉換,怒氣沖沖的女性會故意刮傷出軌前夫的車子,並且用廚房剪刀把他所有上班穿的西裝都剪成碎片。

我會想起這些電影場景,是因為有一天晚上,我坐在沙發上滑手機,打算從一連串的婚禮相片切除我自己的頭,而不是前伴侶的。把自己容光煥發的臉龐從在小教堂外拍攝的婚禮相片移除,是相當超現實的體驗;想當初我們在點滿蠟燭的禮堂宴客,後方的紅色背景是特別設立的照相棚,後來在舞池上、昏暗的燈光之下,就在 DJ 放出第一首歌的前奏之前,我們拍下了這張相片。

我從來沒有預料這天的到來,畢竟沒有人會在走進婚禮會場時就想到離婚這件事;當你穿著鋼骨婚紗馬甲,心跳快到必須抓住父親的手臂以免昏倒,你並不會想到離婚這件事。你無法想像這件事會發生在自己身上;你不會相信有一天,自己竟然在修改數位婚禮相片,這樣才能在 eBay 拍賣網路上把美人魚風格禮服和長袖蕾絲上衣賣給陌生人。

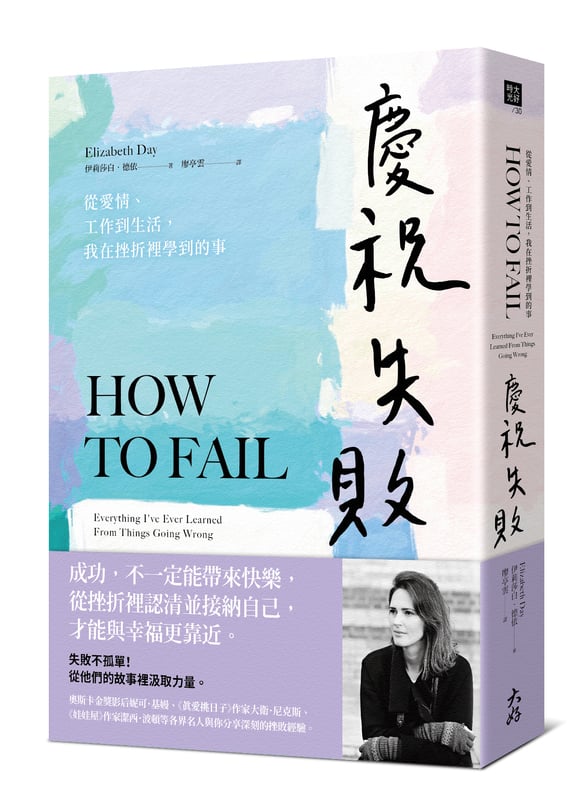

圖片|來源

儘管如此,我還是落入了這個狀態。自從我的婚姻劃下句點以來,婚紗禮服已經掛在衣櫃裡三年,外面包著乾洗塑膠套,旁邊緊貼著冬季大衣。雖然我試圖忘記婚紗的存在,卻從未成功過。這套禮服就像不請自來的房客,不停提醒我婚姻失敗的事實。

我在親友面前許下各種承諾後的六年間,到底出了什麼問題?我是怎麼搞砸一段自己曾經深信會有好結果的感情?

為了回答這些問題,我必須重新檢視過去,不只是維持婚姻的那四年,還包括之前我在二十幾歲時長期交往過的男友,甚至要再往前回溯到影響我青春期成長的文化環境、我的童年,以及我對親密伴侶的定義是從何而來。

就大部分的人而言,對長期親密關係組成的初步認識,都是來自我們的父母。我父母的婚姻很傳統,就是一九七○年代中期到晚期的典型婚姻,父親是全職外科醫師,而母親則放棄工作來照顧姊姊和我。後來,當我們開始上學,母親重回職場,兼職擔任大學講師和地方法官。我的父母都是相當了不起的人,到現在依然彼此扶持,並且讓我學會善良、正直和勤勞的價值。

然而,也有其他類型的思想漸漸進入了我的潛意識。我是在英國的「性別歧視法案」(Sex Discrimination Act)通過三年後出生,這項法案禁止在工作場所歧視女性的行為;一九七九年,也就是我一歲時,柴契爾夫人(Margaret Thatcher)成為英國第一位女性首相。儘管外頭的世界已經開始收成女性主義的果實,在一般家庭緊閉的門後方,潮流的影響還尚未發酵。

當時還是個絕大多數婚姻都仰賴各司其職的時代,家事主要是由女性負責,而男性在外賺錢養家,回家時飯菜已經準備好。母親的職責就是照顧小孩,雖然當時已經有托兒所,但只能做為臨時替代方案,這種做法是延續二戰後的一項措施,用於協助被迫外出工作、有特殊需求的母親。

一九七二年,教育白皮書提出普及托兒所教育的願景,然而進度卻因為四年後的金融危機停滯不前。以上種種原因導致社會普遍認為,女性的首要之務是扮演好母親的角色,而女性其他任何個人目標的重要性都遠低於母職。「選擇」外出工作並且把小孩交給托兒所,對於當時的女性來說,是難以接受的觀念。

正因如此,儘管我的母親是擁有劍橋大學經濟學位的優秀女性,在養育孩子的過程中,她還是選擇了擱置自己的職涯發展。

這對我造成的影響涉及兩個層次。

一方面,我很感謝母親全心全意的照顧(她在我們姊妹倆上學之前就教我們學習閱讀,我也因此熱愛書籍和閱讀,而我的職業生涯可能從此時就已經奠下基礎),而年紀大一點之後,我開始意識到自己有多麼幸運。

進入女校之後,我所受到的教育是,取得學位並追求夢想中的職業並非難事,另外我也隱約感覺到,這是我必須要做的選擇,如此才能報答其他女性為我奮力爭取來的權利。我被灌輸的觀念是,將來我可能會有小孩,不過未來的伴侶會分擔家務,也會換尿布和洗浴室,也許還願意撥空用線條明顯的二頭肌和三角肌把新生兒抱在懷裡,就像Athena黑白海報中的模特兒一樣。男女之間的差異日漸消弭,我們正在朝更平等的社會邁進。總之,理論上是如此。

我滿十八歲時,正是「浪女文化」(ladette culture)的巔峰時期。在那個年代,柔伊.波爾(Zoë Ball)和莎拉.考克斯(Sara Cox)等電台主持人會穿著足球運動衣、暢飲啤酒並口無遮攔地大罵髒話,耳邊響起的音樂則是來自流行女子團體「聖女合唱團」(All Saints),她們在 MV 中會穿著軍裝長褲,而不是合身的亮片洋裝。

所以,我並不覺得自己有受到性別的限制。在整個大學期間,我留著一頭短髮,穿著 Vans 運動鞋;當我在二○○二年成為全國性週日報的新聞記者,我也從來沒有覺得身為女性是一種障礙。當謠言傳出我是因為和資深主管有一段情才能進報社,甚至當多數是男性的編輯以看好戲的心態,要求我試用「高潮機器」,我也從未認為問題出在我的性別。

而當時我亟欲想要成為獨當一面的專題撰稿人,於是點頭接受了這份重要的調查新聞工作。確實是我讓自己陷入這個尷尬的狀況,但我想說明的是,儘管我從學校學到的並不是如此,但這個要求之所以會出現,正是因為背後的體制仍然是由中年白人男性主宰,因此我更難開口拒絕,也覺得自己很難在專業方面迎頭趕上。

我在報社期間並沒有遭遇性騷擾,當時我的主要同僚和上司都是大方和善的男性,願意在我需要時給予機會,然而我所得到的機會還是來自男性,因為作主的就是男性。另外,我被要求撰寫的各種內容,通常都和我身為女性有關。

多年後,對電影巨頭哈維.溫斯坦(Harvey Weinstein)的性侵指控浮出檯面,「#MeToo」運動隨之興起,我才發現自己在人生中的那段時期確實經歷過性別歧視,但我卻毫不質疑地吞下這一切,來換取一個能接受我的工作環境。

簡而言之,我竟然因為得到了自己應有的權利而心懷感謝。

如果當時就明白這個道理,我想自己應該會在工作環境更據理力爭,而不是理所當然地認為這就是屬於男性的空間,彷彿是那些我曾有幸受邀進入、燈光昏暗的豪華夜店 VIP 區。

然而,這些都是事後之明;當時我忙著發新聞,參加長時間暢飲的午餐聚會,自認抱持著不屈不撓的工作態度。

話雖如此,我的親密關係卻完全不是這麼一回事,在這方面,我仍然深深受到傳統的影響;在親密關係中,我不知不覺變成了新版的一九七○年代的家庭主婦,和小時候眼中的母親如出一轍。