講述文化霸權作用下交錯的情慾身體,語言重組、身份重整,作者簡維萱讀這部不單純卻同樣美麗的同志電影。

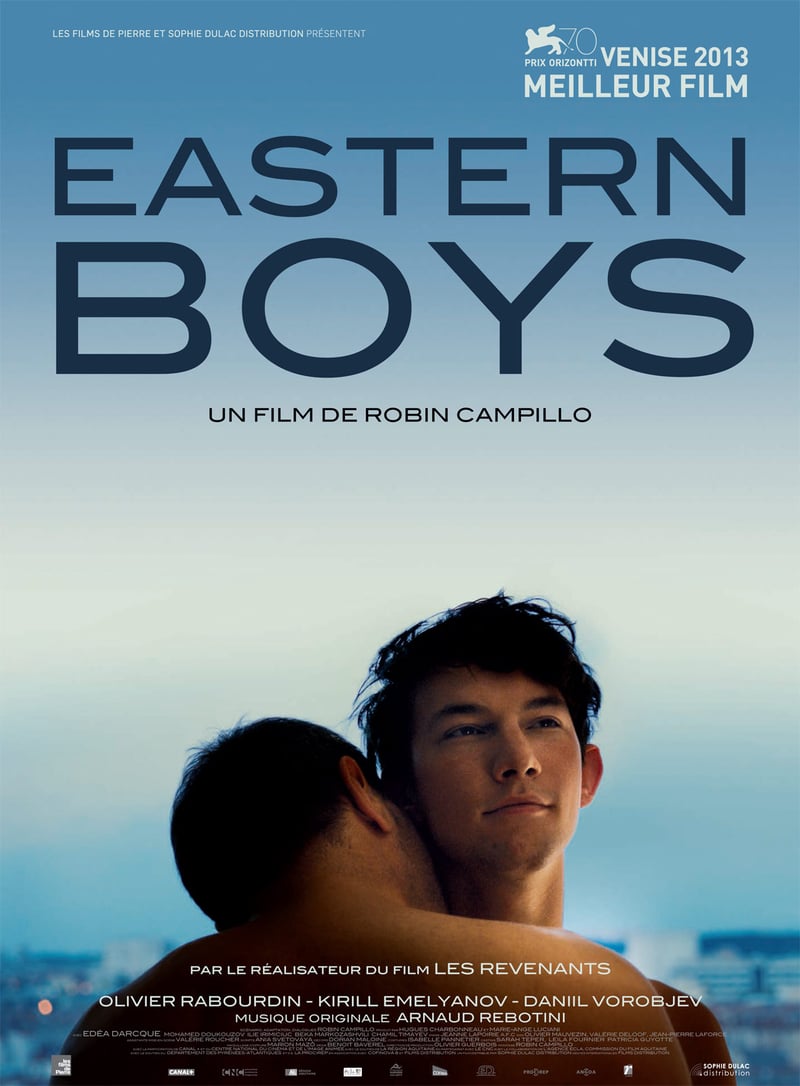

去年上映的法國電影《掏空我的愛》(Eastern Boys)絕對是一部精彩的同志片,但只用性別的觀點,恐怕不足以解開這部電影盤複的結。電影的高度是寫實的,其縮時側寫了長期跨國遷移、歐洲政局的胡蜂窩,單看議題厚度就足夠讓電影美麗而徬徨,敘事本身更是刺激動人。

粗糙地說,故事講的是一個非法移民的東歐少男,在被法國大叔嫖了幾次後雙雙暈船,有同居與民事契約的打算,但因為少年離不開過去的幫派,而展開一連串的冒險患難。

當東方搬光西方

一開始,大叔丹尼爾在巴黎車站看上遊蕩的東歐少年盧斯蘭,現約沒地,只好約了隔天在大叔家見,殊不知在門打開後,秀身的卻是一門騙局,少年所屬的街頭幫派闖入豪宅,把一切值錢的全數搬光,好笑的是大叔一臉無可奈何地,近乎淡定地加入他們的派對。這一幕有趣的地方,在「法國大叔-東歐少年」的詞組,是怎麼與「文明市民-強盜土匪」、「受害者-加害者」產生對應連結,卻又再一次地回文翻轉,要去逼視法國作為戰後國際強權的霸道與任性。

一如其他西歐國家,始於八〇年代,在冷戰結束、阿姆斯特丹條約與申根條約前前後後,法國境內的東歐移民就是個龐大的母數。仍然需要認清的國際關係是,東歐數國在兩千年後隨著歐盟進程,被半逼就著進入一個未必利於自身國家發展的超國家組織(超國家是個需要討論的詞,但先將就用著);其後的歐元區,更是就算知道規則弊大於利、儘管手上操著一副衰小的牌,但仍然無法退出的不贏遊戲。

幫派首領在大叔家的挑釁,指著法國大叔鼻子說著:「是你在車站尋找我們,是你邀請我們來你家的」,這也不是引狼入室的錯覺,而是法國確實因為廉價勞動力的需求,直接地以移民與遷移政策,間接地透過國際組織與的壓力,推拉地引入了俗而大碗的青壯年。

把這種脈絡納入電影,東方搬走西方的意義就不只是土豪大叔的運氣不好,遇到東歐來的土匪強盜,甚至可以解釋成一種在非集體層次上的積極補償,藉由搬走的冰箱、電視與名畫,把物質兌換成有機會帶來流轉的資源,從而自部分開始改體整體移民的社會階序。

畢竟當西方人開始質疑一切的東方都是掠奪之時,必須要先有個仁慈的提醒——以西歐國家為首的軍國主義爛帳,那些被無盡榨取的資源土地與勞工,都還等著後天痲痹的正義,依然不曾被算清。

無法打造現代身份

故事後半圍繞著少年的烏克蘭身份,他害怕絢爛的煙火因為那使他想起戰爭,他在夜半醒來,害怕大叔要就此離開。兩人逐漸開始有了接近承諾與愛的元素,大叔想要少年把舊的人生砍掉重練,與他一起重新開始,卻發現新的開始必需要使用魔法卡片——得以辨識他身份、用已向國家註冊的護照與簽證。所以少年想要取回被強制保管的身份文件,因此觸怒幫派老大,被修理後關在偏郊的旅館內,直到大叔超自然感應地遇上一切巧合,才把人換回他所在的彼岸。

無論是跨國遷移,還是人與人之間關係的締結,《掏空》揭露的是一種現代國家如何透過各種技術,介入個人身份管理的問題。簡單地說只要沒有官方核定,你就不能成所有事,你就不是任何人。

人幾乎是不太可能成功從國家管理的各種範圍脫逃,身分證、護照、銀行帳戶、健康保險,法理上的公民身份(citizenship)關於資源與權力的分配,國家管理著誰可以離開國境?可以離開多久?用什麼樣的身份離開?一旦不願意與他打交道,或是因為違法、失業甚至誤會而失寵,就等於今後只能用個殘缺的身份活著。

《掏空》作為當代法國的文化文本,是藉由這樣的故事,向現代秩序底下無感之人、天生的守法公民,陳述控告在他人身上的荒謬是怎麼發生。

電影中最後在民事法庭上,大叔打算收養東方男孩成為養子,大概是希望藉此在移民國籍與簽證上一勞永逸。法官認為兩人關係「不純」,辯護律師則以若是兩人奠基在性關係上,則可以民事結合(se pacser)就好。雖然我並沒有任何比較法基礎,但是我猜多數國家在收撫養的認定上,其親子關係的想像是根於對性愛的排除,也就是說收養人與收養子女之間被認為應處於一如常態直系血親的無性狀態。

推薦閱讀:法國的 PACS 民事伴侶法在講什麼?

所以當私人關係認定總是需要法律介入時,其產生的效果在第一層上,可以說是主體得以藉由各種扮演、諧擬與模仿,迎合並且進入正典主流,「實質上危險的」只要「偽裝溫良」,就可以在司法的認證下登堂入室。第二層是在外無法服貼熨合的「不良者」,儘管在實質內容上一應俱全,卻只會因為外在的而直接出局。

比如結婚作為鞏固單偶、壟斷資源的社會制度,可以容許男女以配偶的方式獲得公民身份(所謂假結婚),取得稅賦減免、工作權、居留權、醫療探視權以及一切行政法規範的權利;相反地小三、同志伴侶、姐妹淘或是彩虹公寓,都難以成為同等利益輸送的對象,甚至只不過是國家認定的陌生人、一個沒有關係的他者。在這邊列舉前後並不是要做道德評斷,而只是希望藉由差異反思婚姻的修正空間。

語言與意義世界

語言(不通)也是一條有趣的線。幾次約炮後,少年與大叔之間開始轉變。這個場景場景讓人揪心非常:在某次完事,大叔以指頭輕點男孩身上的部位,以法語為男孩尚屬未知的世界命名,帶來意義。少年舉著手,大叔便指著手,告訴他手的法文,少年便也跟著復述一次,再來是指頭、臂膀、肩頭、笑容。

男孩一直都有這些器官,然而沒有語言的介入,他就仍然無法擁有名詞指涉的那些物事。多數時刻的男孩總是失語,被拋棄在秩序與象徵以外。少年如同嬰孩般地向男人喃喃習語,就是一個脫胎入世的過程,從此之後能識能認,從新築構一個屬於他的世界與認同。

巧妙的是,男孩無法理解的、以法文被言說的一切,卻因為我們擁有字幕,而成就理解的全部,相對地翻譯字幕無力企及的、那些男孩與他屬的幫派喃喊的斯拉夫語,卻因為字幕翻譯的侷限,導致觀眾的不得其門而入——未知語言是進入愛麗絲洞穴的兔子,少了他一切都將止步於舊有世界。

誰才是被掏空的那ㄧ人

最後一個想提的,是整部片的河床,關於異國戀(CCR)的 TRUE or FALSE,尤其是當「東方女人/窮/受」配上「西方男人/富/攻」的時候。

討論關係的真偽不是件很有聊的事,我們可能都必先承認:自由意志本來就沒有那麼自由,感情從來都不可能離於現實而生,所以討論自由戀愛是否與金錢、權力、給予無涉無關,都是件十足無聊的事,或多或少地,交易或交換的性質都一直存在。

但是仍然總是有種辯論,認為愛上西方是一種身陷後殖民狀態而無力反思或批判的後果,然而如果女人、總受或是東方,這些長期以來在權力關係裡不被認為有平等位置的人,可以沿著情慾的軌道翻轉引力的方向,若是肯認情慾資源的不均等,也是作為另一種權力的可能,這麼一來結構性下的親密關係,也可能可以藉此擺脫傳統上國族、性別、經濟的誰強誰弱,也就是說男人、主攻或是西方,會不再是唯一宰制另外一邊的角色,而是藉由主體協商、轉換兩人關係間的籌碼,承認彼此的需要與愛慾從來無法固定、而是瞬息萬變,從此成為另外一半的空缺,從此把缺漏的那個洞,用自己的形狀填滿。

推薦閱讀:異國戀:全球欲望城市中的陰性惡魔

那麼回到中文片名《掏空我的愛》,就會覺得充滿意思——究竟是誰掏空了誰的愛?愛情不是一抓就有,兩人關係並非生於真空,所以多數時刻都必須與時空的政治地理、分屬經濟位置、合法與非法、青春與衰老的情慾不等的現實相處,這些超越個人能夠處理的伏流,也都暗示了主體能動與社會結構的互動,同時是小規模的毀滅,又同時維持動態平衡的重構。

需要的同時也被需要,慾望的同時也在被慾望著,從來沒有一方能夠單獨掏空另外一半的愛,人類情感的流體性質可能注定是悲劇性的,卻也因為如此才那麼令人玩味、那麼使人憐愛。