即便愛錯,那都是最美的停留。回顧逝去的愛情與婚姻,黃宇琳說:「愛情這件事,不是指有誰要來給我一份愛,而是相信──若我與想法契合的人相遇,我們可以走一段很棒的路。」

文|郝妮爾

「我到現在偶爾還是會覺得自己是失敗的。」黃宇琳說。

京劇出身,青衣花旦,她拜臺灣京劇名伶顧正秋為師,鑽研傳統;於現代劇場,亦受屏風表演班創辦人李國修老師指導,是以無論立足傳統、現代,黃宇琳始終亮眼,唱腔嗓音更是入耳不忘。由是看來,其所謂「失敗」云云,必當不是指演員生命吧?

然而再提「失敗」二字,她的語氣沒有自嘲,也非自卑,倒像一種回顧,回顧她以離婚收場的一段感情。雖說是感情私事,倒也不是全然與事業無關,「其實結婚之後,我把演員的事業放得很淡,沒有太大的企圖心。也曾想過,若當初徹底地回歸家庭,結局是不是會比較『圓滿』?」她說著,好像自己也躊躇起圓滿的定義來了。

而今,她所擔綱的獨角戲《崔氏》上演在即,改編自折子戲〈癡夢〉,裡頭那半傻半瘋的女子「崔氏」,一躍變成現代的「Tracy」,不變的是,其於情感裡受過的傷,全都成了生命中的疤。

黃宇琳穿進這角色,似乎無可避免的,亦得回望自己的情感經驗,由此牽起一條與崔氏對話的傳聲筒,使台上分明只有一人獨演,卻彷彿可見古今女子的雙重影像。

既然如此,我們不妨把故事從頭說起,重新認識黃宇琳這個演員,這個女人,這個人。

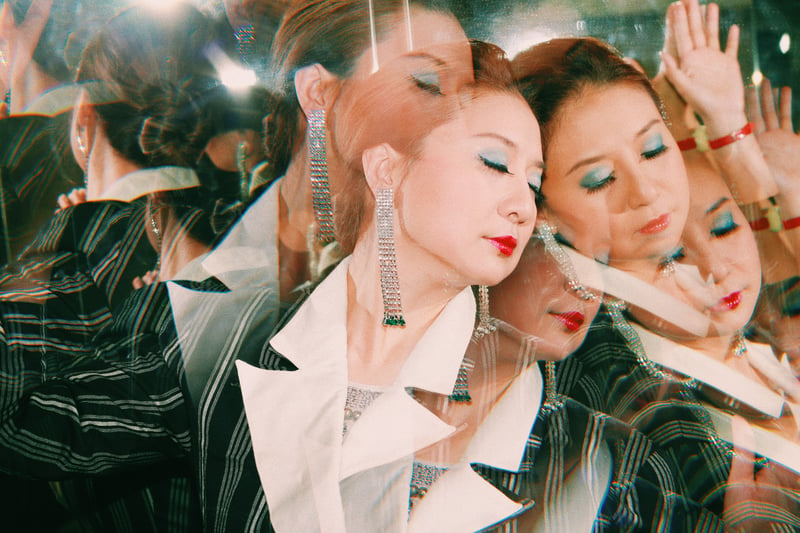

圖片|登曼波 攝影

我的志向,在十歲那一年得到了答案

都知道黃宇琳出身自傳統戲曲,卻不知她更小的時候還學過古典芭蕾,更有甚者——作文、舞蹈、書法、相聲、廣播,全都「略懂」。

此得歸功其母,「我媽個子小,自認條件不好,但志氣頗高。她生命裡有一件非常重要的事情,就是協助我找到自己的『志向』。」黃母尋尋覓覓,每年暑假總是替她排滿大小活動,待黃宇琳十歲那一年,才終於在劇校前找到了答案。

「我那時候當然不知道傳統戲是什麼,只知道學戲得住校,我喜歡團體生活,索性就去了。」她說,事過境遷,才覺得當時的選擇是種逃避。

「小時候不是有生字簿嗎?寫完給母親看,若不到她的標準就會通通擦掉,一直寫到滿意才能交出去。所以進學校生活,對當時的我來說,可能是個解脫吧?」說著,她又笑道,「誰知道劇校生活,會比擦了又寫的生字簿難這麼多?」

國中分科,派到旦角,那幾年她只得努力記憶著傳統的身體姿態,然而作為一個戲曲演員,她內心卻有一個更大的聲音在迴盪——那是「表演」,是跳脫某個框架,與自身生命重疊,經過反芻,最後釋放的「表演」。

然而,她身體於傳統領域精益求精的記憶,與其深處對表演的渴望產生矛盾。當時,第一個要她放寬心的人,便是李國修。

「我曾經問過國修老師:『有對表演的渴望,難道不是要我成為現代劇場演員嗎?』但他說不是的,我應該是要把截至目前為止累積的傳統經驗化用、展現出來,而非掩蓋。我要讓觀眾知道,為什麼大家寧可看黃宇琳演戲而不是別人。他是第一個告訴我,傳統與現代沒有衝突的人。」也許就是從這句話開始,正式開啟了黃宇琳的跨界之路。

國修老師是第一個告訴我,傳統與現代沒有衝突的人。

讓她發光發熱不只是京劇,還有——她之所以能夠於京劇、歌仔戲、現代劇場乃至影視圈皆有一席之地,倒不是汲汲營營其演員生命,而是她幸運總能遇見好的老師,李國修是其中一位,另一位不得不提的,是顧正秋。

2010 年,她向一代青衣祭酒顧正秋磕頭拜師,說起顧老師,黃宇琳說,那是一位能放下身段,看見他人之美,熱愛傳統,卻又不限縮於傳統中的老師。

「顧老師身上充滿著時代的縮影,她讓我看見一個人能夠深愛著京劇,卻不必夾帶著這麼沈重的執著。老師相當清楚傳統的排他性,因此不會為了捍衛它,就不許我往哪條路去。」

她回想自己初踏影視圈子時,有許多思想尚未轉換過來,顧老師亦只淡淡叮嚀:「妳在那個圈子不懂的事情太多了,要多多向別人請教。」僅是這樣一句話,讓她無比暖心。

「這樣的大師,可能都會希望弟子能夠嫁給京劇吧?不要結婚有家庭,專心於戲曲發展。但她沒有這樣做,反而時時提醒我要有自己的生活。」是,黃宇琳從沒放下過自己的「生活」。

早些年,她被喚作傳統戲曲界的「明日之星」,再過幾年,她更有「京劇小天后」之稱。然而,她不戀名聲,多數時候,仍像個神采飛揚的少女那樣,眼底只寄情於一個人——那幾年無論走到哪裡,她都活得像張愛玲筆下「愛是熱,被愛是光」的樣子,與所愛之人共同演出了好幾檔戲,無處不光亮。

圖片|登曼波 攝影

你會喜歡:專訪林秀偉(上)|解析《樓蘭女》:當愛情不能和諧,只能走向毀滅

我還是相信愛情,即便可能又會受傷

「我的家庭算是滿傳統的,母親是個職業婦女,所以我原本的思維也比較傳統。但我當初的想法是,我嫁給一個表演工作者,彼此應能相輔相成、互相砥礪,對方也能明白我的為難才對⋯⋯」言至此,黃宇琳停頓半晌,她明白婚姻這事,任一方說得太多,也都只是片面之詞,對於兩人的關係,不再多談。

只重複道:「我從來沒有想過要離婚,一次也沒有。直到現在,我偶爾還是會覺得自己是失敗的,常思考我還有什麼地方應該去調整。」

關於男女婚姻的處境,這幾年整體大環境確有顯著變化,但不意味著老舊的思維就這麼徹底消失了,「傳統思想的灌輸,仍會讓人感覺到隱藏在家族社會上的限制。我很早就意識到這件事,例如工作能力不能強過男人,家庭要以夫為天⋯⋯」

放棄演藝的念頭在那幾年不斷擦過黃宇琳的腦袋,「但有很多從小看我到大的長輩跟我說過一句話:『妳在嫁給他之前就是演員了。』」雖然如此,她依舊歷經掙扎、猶豫多年,沒能想到如斯輾轉,婚姻仍是以破局告終。

談起往事,黃宇琳的口氣一直是溫溫的,偶有停頓,是她在思考,如何能夠?

能夠不讓這段往事聊起來像是單方面的指控;如何能夠,至少面對一段關係,不必只記得最末的不堪。

「我現在還沒辦法投入下一段關係。」誠如前述,黃宇琳仍會因為上一段婚姻的關係,不斷詢問自己是不是沒有愛人的能力?

因此現階段的她,將這份情感投入於教學、學生之中,「現在我認為能讓生命飽滿的事情並不限於愛情了,生活上、工作職場上皆有許多的愛的力量,我願能好好珍惜這些當下」。

她接著說:「但我還是相信愛情的,即便可能又會受傷。我說相信愛情這件事,不是指有誰要來給我一份愛,而是相信──若我與想法契合的人相遇,我們可以走一段很棒的路。」

傷過了也要勇敢去愛啊,這樣的黃宇琳,與經典折子戲〈癡夢〉裡的崔氏,實有幾分雷同。

作為一個女人,黃宇琳與《崔氏》的擁抱改編自〈癡夢〉,由本事劇團製作的《崔氏》,是替黃宇琳量身打造的劇本。經由編劇邢本寧之手,全劇保留部分京劇唱詞,多數卻以流行歌曲串聯。

然而,此舉不免讓人懷疑,如是一來,何必請到黃宇琳擔綱演出?但換個方面想,或許正因如此,此戲非她莫屬。

愛情這件事,不是指有誰要來給我一份愛,而是相信──若我與想法契合的人相遇,我們可以走一段很棒的路。

傳統的骨幹,現代的皮囊,無法取代的生命經驗,與其說是《崔氏》改編新作,更可說是這是黃宇琳與〈癡夢〉的對話、碰撞的軌跡。

在原本的〈癡夢〉裡頭,窮怕的崔氏逼迫丈夫朱買臣將她給休了,轉嫁以後,崔氏衣食無虞,卻被暴力相待。不久,朱買臣衣錦還鄉,崔氏苦求復合,終換來「覆水難收」之結局。

古云崔氏瘋癲,主因不離她不守三從四德。過去以演員的身份看待崔氏,黃宇琳說那的確是瘋是傻,然如今她更懂得以女人來看女人,便生憐憫,「崔氏心裡仍相信愛情,只是對愛情的啟蒙很晚。不過,她也得吃飽,才能回頭梳理愛情這件事的啊。」

「也許要聽她娓娓道來,才會知道生命有過哪些傷痛。」黃宇琳說,如一句雙關。

年過四十,她未有一刻從演員的功課中懈怠下來。「當你的訓練一直在持續,肉身也會老去,身體狀態會因為生活上的各種事情而產生倦怠。」她說,自己投身演員行當數十年不輟,某部分也是因為她不斷受到表演給予的餽贈所療癒著、啟發著。

圖片|陳藍 提供

同場加映:專訪吳興國(上)|再次接演《樓蘭女》:我覺得女人才是上帝,因為她可以延伸生命

「我覺得人生在世,看見可以往哪裡走去,是很重要的。」

此回《崔氏》這條路,隱隱重啟一個新方向。過去她從傳統走向跨界,而今進一步從一個表演者,走回自己身而為人、為一個女人的原型,去思考,去探問,去同理,也去擁抱。

「藝術家不會想要自己的私生活暴露太多,可是這又是這麼真實。」黃宇琳說,無論是自己求藝的過程,或者是她面對感情的狀態皆然,「我現在能夠侃侃而談,是因為我已經接受了這件事。」

語畢,彷彿能感受到她給自己一個很深很深的擁抱。面對傷痛,她在愛與恨之間,終究還是選擇了前者,像是無可救藥的浪漫主義者,那麼傻、那麼執著——亦彷彿是向崔氏遙遠的喊話:那是經歷了世世代代的輪迴,從崔氏變成了 Tracy 的女子,仍舊累累傷痕,似有許多事情尚未懂得,即便如此,「還是要相信愛啊」,那樣小聲而堅定的語氣,讓人不由得暗自祝福。