如果說人生有充滿幹勁的時候,那自然也有低落的時候。找不到方向的話,就順其自然,讓自己好好休息,會有那麼一刻讓你想繼續走。

為什麼縱容自己隨心所欲,也會無以為繼?為什麼不加選擇的生活,會處處有一種「模糊的不適感」?

說到底,舒適、滿足、美好的日常,通常籠罩著一層理性之美。

我澈底放縱了兩個月。

一篇稿也沒寫,吃了很多肉,沒有每天打坐,還毫不節制地投入社交,只要有人叫我吃飯我就去,沒人叫我了,就在家呼朋引伴大宴賓客。

手機不離手,隨時處理工作,不再為多擠出一點獨處的創作時間,而費力地管理一天的節奏。

想游泳了,立馬出門,想在咖啡館坐多久,就坐多久,聽人們嘮叨種種八卦和故事。直到聊無可聊,一起圍坐吧台,沉默枯坐,有一口沒一口地啜飲著白水(常常已喝過數杯咖啡)。

什麼上午寫作,下午運動處理瑣事,晚上陪娃,娃睡後閱讀的固定節奏;什麼無所事事泡咖啡館不超過半天——諸如此類井然有序的日常,統統拋之於腦後。

一種我已經有點陌生的、絲毫不經過篩選和克制的生活。

想來,放縱的起因,是我陷入一種對大環境莫名其妙的悲觀消極和無奈的情緒中。

那些洶湧而來花樣百出的負面新聞,持續數週、聲勢不小、卻最終無一人因此獲罪,終於不了了之的米兔運動(Me Too,反性侵運動);老公被曝出性侵醜聞,輿論的關注點卻是對他太太的嘲諷與幸災樂禍。

另一邊卻是很多網民沉浸在一劑又一劑慢性毒藥中,打開微信就是一群人興致勃勃地討論宮裡頭哪個女人更厲害,什麼樣的女人更容易獲得皇上寵愛。

號稱自己是「女性主義者」的一些大 V(編按:指微博上擁有大量粉絲、經過認證的個人用戶),沉浸於分析宮鬥劇、職場中和婆媳關係裡的各種鬥爭技巧、獲勝裝備,還不忘時時觀照一下現實,祭出諸如「正室範兒究竟是什麼範兒?」此類苦口婆心的人生教誨(看到真的噁心了一下)。

我常常以為我生活在一個假的現代社會。

想起讀研究所時,因跟著導師(女性)做了幾個關於男女平權及女性主義領域的研究課題,頗有些成果。學院裡一位德高望重的學術泰斗(男性),某天在課後專門叫住我,語重心長地說:「別盡研究些沒用的東西,到時候給自己的學術道路貼上個什麼『女權』的標籤,自毀前途。」

據說名校應該是國之重器,可許多名校中的權威們或許從不這麼認為。

我本來有望繼續讀個博士什麼的,可是我抬頭看了看前路,覺得著實沒什麼意思,還不如投身滾滾紅塵,至少免去揣著庸俗的裡子,卻要裝出個身在國之重器的面子。

我看著四歲的女兒,遙想再過十幾年,她長大後面對的世界,會不會對她的女性角色更友好一點,目前看,絲毫樂觀不起來。

我一介升斗小民,人微言輕,想不出如何有助於改善時代的無良之處,又心虛只是打理好一己的生活——這種對個體幸福的追求,會不會像一個精緻的利己主義者那樣,屬於只掃自家門前雪,不顧他人瓦上霜的範疇。

我是學新聞的,明知道個體的情緒常常被媒體的議題設置所左右,竟還自願跳入其中,以匹夫之勇,操著憂國憂民的心。無望無奈的情緒,消解了好好生活的心勁。

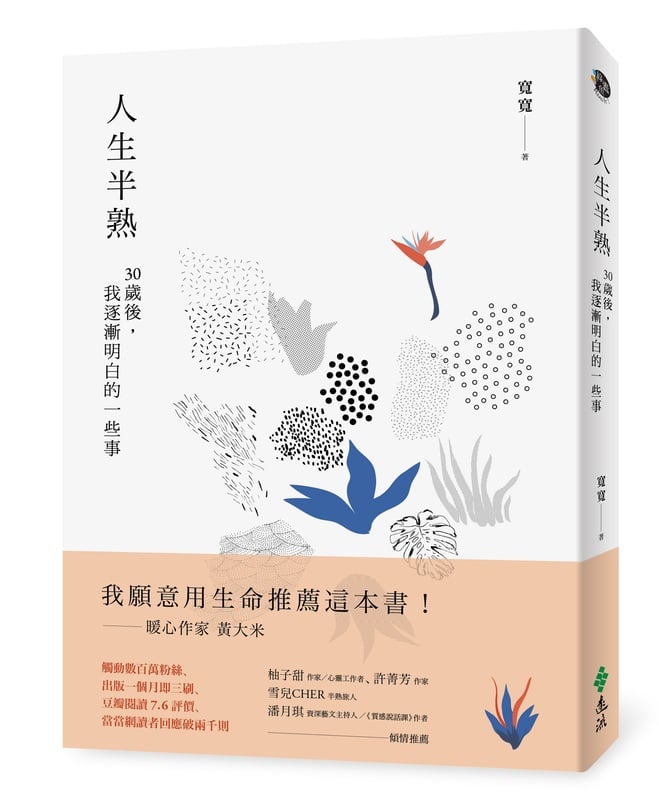

圖片|Photo by Cody Black on Unsplash

這兩個月放縱的行徑,與我習慣的生活方式——素食、因自律產生的節奏感、在社交上的節制、在表達上的克制等——背道而行。

以前會覺得,放縱的樣子一定很頹。可恰恰相反,我表現得好 high(亢奮)。

出差時,與合作夥伴正襟危坐,品嘗米其林大廚的手藝,以前在這種場合,我會表現出起碼的端莊,話語點到為止,絕不多言。

可是那天,我像搭錯了線路,逕自高談闊論,活躍氣氛,雖不至丟人現眼,卻也引得同事在宴席結束後,對我感慨,你如今好像變得更活潑了!

我盯視他數秒,看不出褒貶。人妄圖說對自己有多瞭解,可當濃重的情緒碾壓時,理性也會束手就擒。

前幾天看〈那個在西雅圖偷飛機的年輕人〉也可看出,人的行為終究不能從過慣的生活中全盤推導出來。這就像祝勇對歷史的描述:

「歷史沒有先見之明,也不能選擇捷徑,在目的未明之前,一切都處於昏昧之中。」

多像在說一個人。

有人說,讀史的意義,在於避免重蹈覆轍,這話真是高估了人性。讀史的一大作用,大概是當重複過去時,你可以腹誹:「又來了!」

延伸閱讀:生在台灣的我們,夠瞭解台灣的歷史嗎?

一個月過去,我還沒有半點回歸原來生活節奏的跡象。

因為不再每日雷打不動地坐著寫三小時,於是腦子裡不再頻頻冒出「靈感」,不再時時急迫地奔於電腦前或掏出手機,記下生怕稍縱即逝的語句。

不再每日打坐冥想,意味著和自己有了疏離,失去了恆靜而穩定的能量加持。

沒有了節奏,沒有了節制,沒有了自省,沒有了空空的寂靜,也沒有了對許多命題的思索。只剩下動物般無目的的鬆弛感。

第二個月,老友們開始發微信問候:好久沒看到你寫的東西了,發生了什麼?處於動物般鬆弛中的我,說不出發生了什麼,盯著對話方塊時忽然冒出了兩個字:堆肥。不假思索地發過去。

堆肥是啥?

我去朋友家的農場,看到廚房下水管直接連著堆肥池,殘羹剩飯一徑排入池中,假以時日,發酵成上好肥料。

在曾經長久的自持裡,擠入一些未經預期的放縱時光,於感受世界而言,或許就是在堆肥吧,我用這個理由聊以自慰。

再年輕些時,看不出這般道理,每當突然想放縱一下,想荒廢一下,想擅離軌道一下,總是伴隨著深深的自責。兩個月快過去時,在輕飄飄的放縱的日常裡,我漸漸生出了種種「模糊的不適感」——

「上千種微小厭惡的總和,卻不是悔恨,而是一種模糊的不適感。」

羅斯丹總結。

這種感覺,像是許多行到中年的人,時常吐露的:「說不上哪裡不好,但就是覺得沒意思。」

也像許多身陷抑鬱的人,表現出的,「做什麼都提不起勁兒」。

大多數,並沒到抑鬱的地步,卻也不處在平靜或愉悅的狀態中,與身體上的亞健康相對應,是精神上的「模糊的不適感」。

這種感覺,也出現在多年前我的第一次間隔年中,去西藏尼泊爾逛蕩了三個月,就間隔不下去了。

想念有秩序的自由,想念勞逸交替的節奏,想念與人對坐採訪時那種時而被他人的徹悟刺激得打個激靈的感覺。想念創造的樂趣,而非純粹看世界的新鮮。

舒國治勸慰年輕人說,當眼前堆積著諸多不情願,毋寧去千山萬水中耗空身心,以生長出一種回歸現實的心甘情願。這種耗空和再生長,其實是在說,去過一種經過選擇的生活。

你會喜歡:生活斷捨離:你的居處就像身體,丟掉不適合的,活力才會進來

挽救我於放縱中回歸的,是從前經過選擇的生活慣性。

用短暫的兩個月隨波逐流地生活,大概屬於中年人的試錯。無須去千山萬水,只是偶爾停一下,就會迎回那種心甘情願。

三天前,毫無預兆地,早上醒來,我強烈地想要坐回書桌前,想要回到那種看似自虐的自律之中。想要在一上午的奮筆疾書後,出去活動一下僵直的身體,然後吃下一大盤蔬菜堅果沙拉。

窗外薄雲搖搖,苗青雀靜,書桌前所見的幾株玉蘭樹,葉子被雨水洗刷後,在陽光下泛著薄光。

晚上散步回來,家門前一排行道樹發散著幽幽的晚香,又不知是什麼香,總之配合著天上的明月,很有一種與世遠隔、獨享清幽的味道。

是我熟悉的味道。

我更加篤定,一個人,須得有個與世相對的支點,猶如「撬動地球的那根槓桿」,有人選擇宗教,有人選了哲學,有人選了現實的理想,有人選了眼前暖呼呼的那碗湯。

支點是什麼不重要,重要的是,得有支點。

人的需求有多複雜?我曾以為很容易釐清,如今看來卻是雜蕪不堪,充滿偶然,歡鬧久了就想出世隱逸一下,避世久了又想念繁華,沒什麼大不了的。

有了支點,眾多紛亂的需求好歹有個方向。

而引發我放縱的——一介小民如何與時代的無良相處——這個命題,仍縈繞於心,也在昨天看到一段大和尚的開示:

「於暗夜中為作光明,於失道者示其正路,於病苦者為作良醫,於貧窮者令得伏藏。」

你該看到的,總會在你正需要時出現——我相信冥冥中有這種仁慈。

看不到方向,就自己成為方向,看不到光明,就自己成為光明,這不是狂妄,而是擔當。哪怕只是一燈如豆,至少也能給小蟻照個亮。