在訪談前,我都認為我們是不共戴天的敵人,他們都是壞人,但聽過北韓女孩的故事後,我的正邪不兩立的價值瞬間崩毀。

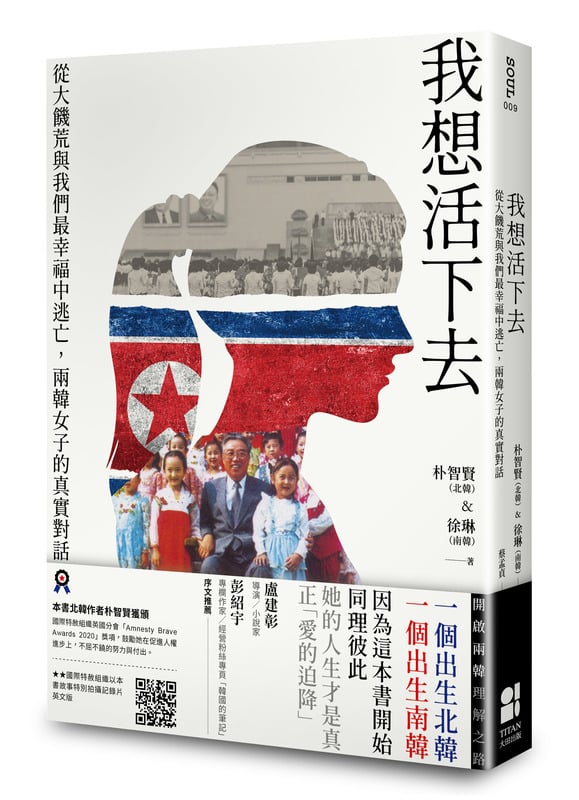

文|朴智賢、徐琳

訪談準備就緒。我看著眼前的朴智賢,她跟我差不多年紀,跟我一樣戴眼鏡。她看起來相當「普通」,沒有什麼「罪大惡極」的地方。儘管如此,我非常害怕。萬一她把我當成「臭資本家」怎麼辦?又萬一我不經意地說出了什麼可怕的話怎麼辦?我從來沒想過自己會處在這樣的情況底下。

她羞怯戒慎地為我們斟茶,收音工程師則忙著調整別在她襯衫領口的麥克風。這段時間,智賢臉上一直掛著笑,也很有禮貌,卻沒有正眼看過我。

當她開始訴說,我早先的恐懼慢慢轉變成震驚。眼淚泛上眼眶,遮蔽了我的視線。我仔細聆聽,捕捉她所有情緒,不放過任何一個字,和任何聲音的細微變化。專訪結束了,我也精疲力竭了,奇怪地卻感到心滿意足,如釋重負。在這場翻轉對北韓人既定想法的拉鋸戰中,我贏得了一場戰役,成功地把人道概念擺在政治論述的前面。我剛剛認識了一位在政治圈裡絕對噤聲不談的北韓女性,身處逆境卻依舊閃耀人性光輝的勇者。這是天上掉下來給我的一份小禮物。

之後,我倆的人生路又在倫敦舉辦的幾次人權大會上數度出現交集,每次相遇我們總是非常高興,只是我們倆個性都太保守。這幾次的相遇改變了我對這個分裂國家的前景看法,至少我是可以比較理性地看待了。我們倆,分處邊界的兩邊,她在北,我在南,各自以自己的方式模擬了一場戰爭,將近五十年之久。我是她的敵人,她是我的死對頭。我們是「好人」的一國,他們是「壞人」的一方,他們那邊則是反過來。拜世界強權之賜,我們雙方反目成仇。疑問接踵而至,我止都止不住:那五千年的共同歷史呢,該如何看待?

推薦閱讀:選舉心理學分析:為什麼我們急著與立場不同的人劃清界線?

曼徹斯特專訪之後的兩年裡,我的看法逐步醞釀成形,我比任何時候都更想解開這個最根本的身分認同的問題。兩年,是否已經足以讓智賢和我建立起互信的橋梁?

圖片|來源

一天,她問我願不願意幫忙把她的故事寫下來。她希望由一位韓國女性來執筆,因為她想說的心情故事無法用另一種語言來表達。她想要能生動傳遞,但不帶批判的文字。英國和加拿大的官員提議她寫書,但她不想透過中間翻譯。她也不想沾染政治——「我情願把這個留給政客」,她對我說。她想觸及人的內心,你的,我的。她只想訴說一個「平凡的」北韓家庭的故事,告訴大家他們所遭遇的那些你我均無法想像的苦痛。兩個人一起。只是,要達成這個目標,分享我們的故事,並不是件容易的事。

我答應提筆為的是,想替這些在歷史長河浮沉的小老百姓發聲,是因為被撕裂的民族無人提及。我想成為領頭羊;走出國家分裂導致的痛苦,這場二次大戰結束後留下的歷史悲劇,難以承受的分裂。當我跟身邊的人談到智賢時,每個人都表現出很大的興趣。我要寫出她的奮鬥故事來拯救其他人的生命。我一定要把她的故事寫出來。

延伸閱讀:「我被引誘到韓國,被逼迫詆毀自己的國家」脫北女孩的陳述

本書源起於一段偶遇,而後有了諒解和夢想:韓國統一的夢想。是的,她在共產政權底下成長,我在民主社會長大;是的,她被迫離開祖國,無法再回去,我憑自己的意願選擇出國,可以隨時回去,然而時序走到今日,我們已經不能只著眼於那些將我們一分為二的差異了。

這是智賢的故事,也是我的故事。我花了好長的時間才領悟到北韓也是我國的一部分;一句韓國老話說得好:「不朝自己臉上吐唾沫。」北韓人也好,南韓人也罷,重要的是我們都是韓國人。

由於對這個北方大魔頭的認識太少又長期忽略它,以至於現階段情勢的發展令我瞠目結舌不敢置信:北韓天天躍上報紙頭條,卻依舊神祕如昔。韓國不僅僅是南方的「江南Style」和北方的核子試爆而已。在這兩個刻板印象之外,更有一群跟我們一樣的平凡百姓。

我們希望本書能發揮引領的作用,喚起人民的意志,打破界線兩邊被迫隔絕七十年的局面。也希望書中所有第一人稱的「我」,都能共有一個身分認同,都是一個韓國的人民。更希望能開創歷史(Histoire),開啟韓國人以自己的方式完成統一大業的契機。