母女之間,看似很親密的關係,但更多時候,我們隔著一道不明的高牆。江佩津專文,她回憶母親生病時,他們之間仍存在的角力;她並且體會到,你會忘記什麼是家,直到你失去它。

文|江佩津

我不是台北女生

萬安演習還沒開始前,警察與幾名輔警就已經在路口待命,等到警報響起,整座城市便安靜了下來。

我在速食店裡,等著半小時的警報過去,其他的客人也討論著餐廳裡同時響起的手機警報,體驗著偶爾被中斷的日常。無人的路口,只有幾台救護車能馳騁駛過,看著空曠的街道,我想起自己也曾經在那車上看著路上行人走避的畫面。

母親先是被送到地區醫院,在六人的病房裡擁有一個床位。確定要手術時,家人們一心想著讓她擁有最好的就醫環境,因此決定轉診到大醫院。轉診時,EMT 前來準備,隨身的物品抓好,便一鼓作氣地上了救護車,母親在後頭,我就坐在副駕駛座,看著司機一路疾駛到目的地。救護車聲就像是城市中的通行證,前頭的車會自動讓開,司機幾乎不太需要減速。

等到病房確定好,找好看護,我再度北上收拾賃居處的行李。

踏進房間中,散落在地上的是半開的行李箱,是原本還在準備要出國的用品,在永和的租屋處也生活了三年,家庭式的公寓室友們來來去去,我成了住最久的地縛靈,但如今也要交棒給下一個房客。再過幾天,新房客一來,我就不擁有這間房間的所有權。打包、捨棄,丟進行李箱,請宅急便直接送往南方。

那是夏日正盛的時刻,強烈的雷雨胞襲擊南台灣,連續好幾日不停的雨,讓城市各處都淹了起來,因此罕見地停班停課,而我的包裹就這樣繼續停滯在物流站。

物流站位於高雄的加工區旁,在充滿貨櫃與航運公司的近港口處,幾乎都是實業公司。大雨停班的日子裡,此處仍有人在上班。我把從台北寄來的包裹領回,裡頭是來不及帶回來的物品,裝滿了整整兩個行李箱。

台北的生活用品與高雄過分重疊,母親早已經習慣囤積生活用品,想大概是自己一人無聊時,到生活百貨裡看著兩件較便宜的特價,想要賺些便宜、省些錢,便一舉買下;只是可能也忘了自己曾經買過些什麼,而逐漸堆疊了起來,有許多沐浴、洗髮用品、清潔劑、垃圾袋,如同我在台北構築自己的生活時,也會有的行徑。

離家十年後,母女兩人生活的時間軸又重新縫合,首先要面對的,是一室的混亂,那是生活中最難堪的部分,就如同對彼此袒露出傷口一般。離家以及空巢的寂寞,試圖用物質填補起,卻怎樣都填不滿。

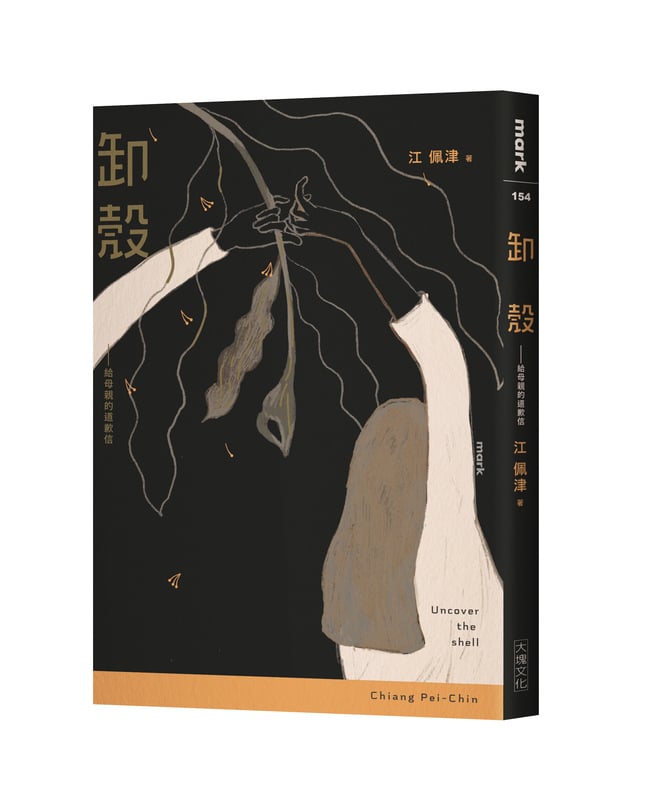

圖片|來源

長年受到債務的困擾,母親帶我去銀行開戶,並不是要存入大人們說的「長大後就會給你」的壓歲錢,母親說:「這個戶頭借媽媽用,媽媽不會害妳。」直到再大了一點,長出自己的意志,也對母親多了幾分恐懼,逐漸萌生拒絕的話語。

母親自那時起,便會說我令她失望。

出院後,母女兩人一起思考下一步要往哪裡走,一起沒工作,只能在重複的日常裡尋找意義時,總是從過去共同擁有的回憶處接手,那是兩人還曾經一起生活的時刻。有一天,母親說她聯繫上我的童年玩伴,是一對姐妹,國小時我們都玩在一起,其中姐姐去了加拿大打工度假,她的媽媽許久以前在加工區工作,後來離開、換了工作,但至少現在還算過得不錯,正在加拿大探視女兒。

與她同樣年紀的母親,則是正處於是否要接受治療的關口。身邊的家人當然希望母親接受腦部的放射線治療以及化學治療,盼望有續命的機會;但仔細想想,這何嘗不是我們無法接受疾病突然侵襲,期盼治療也許能夠控制末期的病情。這是圍繞在她身旁的我們唯一操持的想法,而她依舊在思考。

因此我們總是避談治療,雙方都擁有各自的想法。為了填補兩人相處時對話的空白,她聊起我的童年玩伴,以及她的媽媽今年飛出國,跟女兒一起在加拿大生活,明年她們才會回到高雄。母親的語氣輕鬆,像是想要忘記自己生病這件事;而我卻只能想起身在醫院、希望母親接受療程的自己,心中油然升起一股怒意,「妳這樣,我怎麼可能放下妳,」我的語氣中有些賭氣:「妳為什麼不接受治療?」

母親看向我:「妳也沒有問過我,就自己決定不出國了。」

兩個人都不知道該怎樣開口化解空氣中弩張的氣氛。

經歷一陣短暫的沉默,母親說:「妳回台北好不好?我無法跟妳一起生活。」

窗外大雨落下,是我最討厭的陰沉天氣,雖然配低明度的音樂剛好。好像就是這種日子讓你以為人生就是這樣子了,在台北的一切就是全部了,然後忘記了高雄。

忘記了什麼是家,直到你失去它。