專訪何式凝:「我們對警察的信任已經沒有了。香港再也不會像以前一樣。但我相信有一天,香港會好起來。」

文|Womany 佳琦

社運現場的性暴力,從來不好談。8 月 28 日,香港舉行 #Protest too 集會,千人上街,說出在反送中現場遭遇到的警方暴力經驗。很多人說,終於性別議題在香港有了自己的大型集會。但是,在性暴力被看見的背後,是不是也有其限制?

我們專訪香港教授何式凝,談她自己經歷天水圍事件後的心情 [1]、以及她所見的社運性別觀察。

性暴力與一般暴力的不同:殺死你的,是羞恥感

反送中至今數月有餘,出現許多關於警方施行性暴力的報導。也因難以查證,往往被反駁說詞不一、 甚至被斷言為「假新聞」。

「我們現存的法例,沒辦法保障市民的身體免於性暴力傷害的自由。在香港,有平等機會委員會處理性騷擾,但他們很多時候的結果,都是和解,大家只是在面談、和解,真正進到法庭的很少。」

「而如果施暴者是警方, 更是困難重重。香港警察,現在是一個無能政府的政治工具,他們被給予權力以暴制暴。性騷擾在這個大環境之下,幾乎沒有被警方重視的理由。」

並且,性暴力和一般暴力不同之處在於,它不只是身體的傷害,還因為逾越身體界線,帶來強烈的「羞恥」感。

我們很怕別人對我們的身體、最私人的領域侵犯,這會令我們對自己失去信心。這也讓性受害者相較於一般受暴者,更不敢站出來。

延伸閱讀:專訪何式凝:#MeToo 無論事發多久,受害者都有資格說出痛

「我們的意志,容易受到性羞恥摧毁。」

再來,即使鼓起勇氣想說話,「要成為 perfect victim,太難了。首先,你要懂得回應所有問題。你還要懂法律,最好,你還要很會寫文章。有些大學老師朋友,都覺得『我已經又會寫又會講,但我還給這麼多人懷疑,那麼一個人他不會寫、不懂答,法律漏洞指不清楚,人家會不會更容易覺得,他們說謊?』」

性別觀察:Do we really care about 性騷擾?

而在這場運動中,性暴力議題又更複雜。誰行動?誰受害?被用怎樣的語言描述?極少人仔細拆解。

「如果你遇到警察性騷擾,大家關懷你,是真的關懷嗎?還是性,更像是政治工具?如果我們能用你的 case,去強化我們的 statement:例如警察就真是怎麼樣壞,那麼,我們是不是就透過這些事情,號召更多人加入自己的陣營?」

「我這樣講當然不好。但我心中也常問自己這個問題。有些人表面上說關注,真正關注的是什麼?是不是用個案 leverage 自己的 agenda?像是 Fanny Law(羅范椒芬)有說(少女性服務義士)[2]、activists 也說。甚至連警察,都會這樣說。」

「雨傘運動的時候,有女生被告,說她用胸部 attack 警察,還被判罪入獄。在國際都成了新聞。女性還被認為,你是不是想靠性奪權。但你光是說起來都覺得……我不知道。女生要用性奪權不是不可以,但那代價很高。你以為那很好用?但常常你是先受害的。」[3]

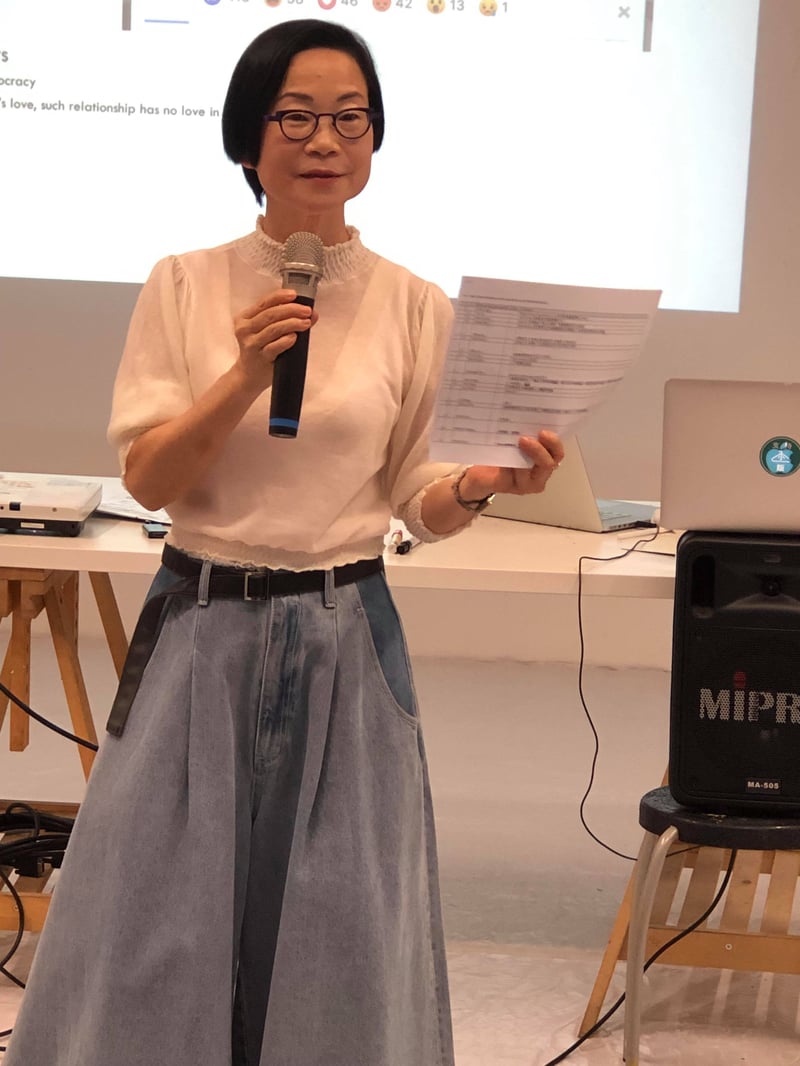

圖片|何式凝提供

828 的 protest too,很多人說,for the first time,我們的 gender、sexuality 終於有了很大的活動。

「當然,case 讓人非常感動,他們光是願意現身,就非常不容易。但有些人,對警察老婆、警察家人,態度怎麼樣?」在街頭,還是常聽到:「黑警開 OT,警嫂搞 3P」、「屌林鄭老母」。她指出,有了 #MeToo 集會,並不代表大家有性別意識。

「當我們對暴力的看法越來越模糊,對性別議題的關注,我也不知道是真的關注 body integrity(身體完整性),還是關心某些 protester 的 victim、其他人就是公敵?如果他們不是香港共同體,是 excluded 的,大家就不太關心。那讓我突然理解到,這是很 political 的。sex 變成工具,好用就用,不好用就不用。」

「如果我們真的對暴力有個正常態度,我們都應該出聲。」

從「甲級戰犯」,變回普通人

最近我常問自己,回想過去的工作,什麼才是真正的關懷?我們是不是把别人的痛苦、受到的打壓,作為自己政治的本錢?

「有人曾說想跟 movenment 割蓆,但說真的,你能夠嗎?不行。因為香港現在就是這個狀況,無論我們去不去遊行、去不去運動,我們都已經是運動的一部分了。我們是沒辦法割的。」

在天水圍爭議 [1] 後,何式凝遭到許多網友攻擊,包括稱她「甲級戰犯」、「左膠」,也遭到許多性辱罵。她於是回到自己的生活,暫時退出運動。她繼續教課,偶爾寫評論投稿。還是有一些人願意支持她,「我也不會說要大家公開幫我,但如果他們願意,我也很感動。」

圖片|何式凝提供

我現在想,好吧,你們罵的這些都不是最差的。最差的事情,我都經歷過了。所以現在我反而覺得,可以提出一些人家不敢問的問題。我想還擁有一天自由,就做一天事情。

「我把十幾件抗爭的 t-shirt 都先收起來。但我也不想花更多錢穿得花枝招展。我的情緒不是這樣。」受訪時,越洋通訊的螢幕裡,她穿著一件公主袖上衣。沒有抗爭字樣,沒有華麗設計師品牌。就是樸素的上衣。

何式凝把形象重新塑造了一次,剪了頭髮,買一批新衣。她說,男友稱她現在的穿法比較 socially balanced,更像一個普通人。

「我現在對香港,就是有點不信任吧。以前我對陌生人、抗爭者,會覺得我們都是一起的。但我現在會比較小心。」

何式凝回憶:「前陣子在外面吃飯的時候,被一個女生說『你怎麼能在這裡吃飯?你吃得下嗎?你把這麼多人送到監獄裡面,你能吃得下嗎?』我說,整個過程都錄影了,我根本沒有說那些話 [1]。她說:『我都看了!』但如果真的看了,找到我真說過那些話,肯定早就播出來。但她還是不理我。」

雖然不會再跟過去一樣,但有一天香港會變好的

對香港人來說,能夠擁有自由的空間,是最重要,卻也漸不可得的。

延伸閱讀:三千枚催淚彈的日與夜 專訪記者譚蕙芸:「我曾以為香港是有條件才能愛的,但現在不是了」

「男友也很支持我。我曾經很洩氣,說我不要待在這裡。他說:『妳不能走,妳要 be careful but not fearful,當整個香港歷史在妳面前展開,妳不能逃避。』」她說。

「我覺得作為香港人的身分,很重要。不是因為我的身分是教授,而是我作為香港人,就該幫手。只是我有時候,還是會覺得,我跟香港共同體的距離,突然變得有點遠。」

我不敢說未來香港會變成怎樣,或運動什麼時候會好。只是現在,我們對警察的信任已經沒有了。我們對政府的信任已經沒有了,所以,無論如何,香港也絕對不會像以前一樣。但我相信,有天狀況一定會好一點。我是相信有這天的。