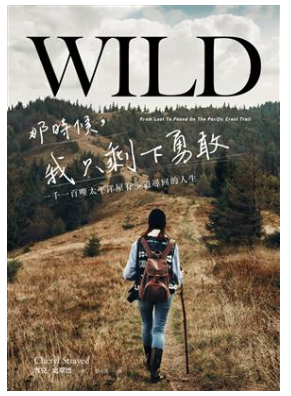

女人迷【畢業季選書】,你的人生不要再聽別人說!挑選不同職業經歷、生活方式、人生選擇,開拓你對未來的想像與可能性,勇敢替自己做出選擇。《那時候,我只剩下勇敢》一書,描寫一趟千里荒野跋涉,在太平洋屋脊步道上,這才明白,真正巨大的勇敢是——正對著恐懼,瞪視它。

找到落腳處

對我來說,這一段歷時三個月獨自前往太平洋屋脊步道的徒步旅行,有很多的「第一次」。第一次輕率地決定這麼做;第一次認真作了抉擇,決定真的要這麼做;經歷第一次的冗長準備,我花了數週的時間採購、打包、收拾行李。辭去服務生的工作;把剩下的離婚手續辦完;幾乎賣掉每一樣我所擁有的東西;跟朋友道別;最後一次去上我媽的墳。

「第一次」也包括開車穿過大半個國家,從明尼亞波里斯一路開到俄勒岡州的波特蘭,幾天之後搭上往洛杉磯的班機。我搭便車前往莫哈維,再度搭了趟便車,來到太平洋屋脊步道與高速公路的交會處。

然後,該出發了。在正式出發之後,我很快地發現這個行動有多麼嚴峻困難。我馬上有了放棄的念頭;畢竟,獨自到太平洋屋脊步道徒步旅行,這件事本身就非常荒謬、毫無意義、困難得可笑、跟想像中完全不一樣,而且根本還沒準備好。

我的旅程就這樣真正開始了。

最重要的,是付諸實行,不論面對的是什麼,都要義無反顧地撐下去。儘管遇見了熊、響尾蛇、山獅的排泄物(我沒見到牠本尊);儘管腳上起了水泡、身上到處都是結痂的痕跡與擦傷割傷;儘管筋疲力盡、缺乏物資;儘管承受著寒冷與熱浪、孤獨與痛楚、乾渴與飢餓;儘管我被過去的榮耀與幽影所糾纏著⋯⋯無論如何,我都一個人從莫哈維沙漠行走至華盛頓州,獨自徒步走了一千一百英里。

推薦閱讀:為你選書|返校皇后到獨自在荒野徒步一千英里,我只是我自己

最終,當我真正去到那個地方了、真正花了那麼多天走了那麼多路以後,才發現,在啟程前,我當作是這趟冒險起點的那些事,根本不是旅程的開端。事實是,我的太平洋屋脊步道徒步之旅,並非是從我靈光一閃決定要這麼做而展開的。早在我能夠想像這件事之前,就開始了。精確一點來說,是從四年七個月又三天前開始的。當時,我站在明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)的梅約診所(Mayo Clinic)裡一間小房間內,獲悉噩耗:媽媽不久於人世。

圖片|來源

那天,我穿著一身綠。綠色長褲、綠色襯衫、頭髮上紮著綠色蝴蝶結。那是媽媽縫製的套裝。從有記憶以來,她一直親手為我縫製衣服,儘管有一些是我夢想中完美的服裝,有一些沒那麼理想。我本來也不太喜歡這套綠色褲裝,但我顧不得那麼多穿了它,試圖將這個舉動當作是懺悔贖罪,當作祭品,當作一種趨吉避凶的護身符。

我一整天都穿著那套綠色褲裝。當陪著媽媽和繼父艾迪在梅約診所裡上下奔波,做一個接一個的檢查時,我的腦海裡閃過一段祝禱詞,如跑馬燈般流過。要形容腦中跑過的那個片段,「祝禱詞」或許不是恰當的名詞。我在上帝面前向來不太謙卑順服,甚至不相信上帝真的存在。所以我的禱告並不是:噢,上帝,請垂憐我們。

我並不打算懇求憐憫。我不需要。我媽才四十五歲,她看起來好得很。多年來,她幾乎只吃蔬菜、素食;不用殺蟲劑,而是在園子周圍種金盞花來趕走蟲子。我們兄弟姐妹常常被迫在感冒時吞下一瓣瓣生大蒜。像媽這麼養生的人才不會得癌症。她在梅約診所做的檢查會證明杜魯市(Duluth)那些庸醫都錯了,我敢肯定。那些杜魯市醫師以為自己是誰?杜魯市算什麼?杜魯市耶!不過就是個冷得要命的鄉下小鎮,有一群根本不知道自己在講什麼的醫師,說一個四十五歲、茹素、使用自然療法(例如吃生大蒜)、壓根兒不抽菸的女人已經肺癌末期了!這就是杜魯市!

去他媽的。

我腦中的祝禱詞就是:去他媽的去他媽的去他媽的。

然而,我媽在梅約診所,只要站了超過三分鐘,就會讓她筋疲力盡。

「妳要不要一張輪椅?」我們在一條鋪著地毯的長廊上看見一排輪椅時,艾迪這麼問她。

「她又不需要輪椅。」我說。

「我坐一分鐘就好。」我媽說。她虛脫地坐倒在一張輪椅裡。她與我眼神交會,然後艾迪推著她,走進電梯。

我跟上去,走在他們身後,拒絕思考。終於到了要去見最後一個醫師的時候了。「真正的醫師」──我們不斷這樣稱呼他。那個會把我媽做的檢查結果都統整起來,然後告訴我們事實的醫師。電梯往上升,我媽伸出手,拉拉我的長褲,用指尖輕輕摩挲綠色布料。

「真是完美。」她說。

那時我二十二歲,媽媽當初懷我時,也是這個年紀。我想,她是要在我踏入她生命的同一個時間點,離開我的生命。不知道為什麼,這個想法突然在我的腦海裡浮現,暫時模糊了那段「去他媽的」的祝禱詞。那種痛苦如此劇烈,我差一點就狂吼著哭出聲來。在確定事實之前,這些我所知的事幾乎令我窒息而死。我得過著沒有媽媽的日子,她將在我未來的生命裡缺席。我用盡所有力量,推走這個事實,推得遠遠的。我無法相信,無法在相信它的同時還繼續呼吸著,所以,我強迫自己相信別的事。例如:醫師告訴你快死了,他會把你帶到一個房間,裡頭有著閃閃發亮的木頭桌子。

我錯了。

我們被帶到一間診療室,護士要我脫掉媽媽的上衣,讓她穿上綁繩垂在身體兩側的棉質罩袍。然後,她爬上一張鋪著軟墊的桌子,軟墊上還鋪著白紙。她一移動,身子底下就發出紙張撕裂、起皺的聲音迴盪在房間裡。我可以看見她赤裸著的背,看見她腰部下方略微突起的曲線。她不會死的,她的裸背看來就像是能夠證明這一點的證據。那位「真正的醫師」走進房裡,我緊盯著媽媽的背,耳朵裡聽著醫師告訴我,她最多只剩下一年時間。他說,他們並不打算治療她,因為她已經無法救了,他們無能為力。他說,在罹患肺癌的患者中,常有這樣太晚才發現的狀況。

「可是她並沒有菸癮!」我忍不住反擊,好像我可以說服他改變診斷結果,好像我可以和癌症講道理似的:「她只有在年輕時偶爾抽一點。她已經很多年沒碰過半根菸了!」

醫師只是哀傷地搖搖頭,繼續說下去。他還有工作要做。他提議,可以試著用放射治療來減緩她的背痛,這有機會把那個長滿她整條脊椎的腫瘤變小。

我沒有哭。我只是呼吸著—大口呼吸、驚愕地喘息。然後,完全忘記要呼吸。我曾暈倒過一次。那是我三歲時,生氣地屏住呼吸,只因為不想離開浴缸。那時年紀太小,自己對這件事一點印象都沒有,所以童年時我不斷纏著媽媽,問她:妳有什麼反應?妳做了什麼?要她一遍又一遍地說那個故事給我聽,對自己的衝動感到魯莽驚奇又好笑。媽媽每次都告訴我,她只是對我伸出手,看著我因為閉氣而漸漸臉色發青,然後等待著,直到我的頭跌落在她掌中,我用力吸了一口氣,重新活過來為止。

我得呼吸。

「我還能再騎馬嗎?」我媽問那位「真正的醫師」。她坐在那裡,雙手緊緊地併攏,腳踝交叉著,像是要把自己銬在一起似的。

他抓起一枝鉛筆,把它立在水槽邊,然後向下重敲──這就是他的答案。「在放射治療以後,妳的脊椎就會像這樣。」他說:「只要一點點震動,骨頭就會像酥脆的餅乾般破裂粉碎。」

我們走進女用洗手間,各自將自己鎖在隔開的廁間裡哭泣,一句話也沒說。不是因為我們在悲傷的漩渦裡感到孤單,而是我們一同被捲入其中,緊密得好似我們擁有同一個身軀,而非兩個獨立的人。我可以感受到她靠在牆上,她的手緩緩地砸著門板,讓整個洗手間的廁間門框都隨之震動。過了一會兒,我們終究走了出來,洗洗手、沖了臉,在明亮的鏡子裡望著對方。

我們到藥房等候。我穿著那套綠色褲裝坐在媽媽和艾迪中間,那副綠色蝴蝶結竟然沒掉,還紮在我的髮間。我看見一個胖胖的光頭男孩,坐在一個老人的大腿上。還有一個女人的一隻手臂從手肘處懸掛搖晃,她用另一隻手僵硬地試圖穩住它、固定它。她等待著。我們等待著。有個黑髮美女坐在輪椅裡,她戴著一頂紫色的帽子,手指上戴滿了鑽石戒指。我們無法從她身上移開目光。她對圍繞著她的那些人說著西班牙文──她的親人,或許還有她的丈夫。

我媽大聲地附耳對我說:「妳覺得,她也得了癌症嗎?」

艾迪就坐在我旁邊,但我沒辦法看他。我怕在眼神交會的那一刻,兩個人都會崩潰,「像餅乾般破裂粉碎」。我想到姐姐凱倫、弟弟雷夫;我想到老公保羅,還有千里之遙的外公、外婆和阿姨。我想到他們知道這件事情以後,可能會說些什麼、可能會如何哭泣。一年一年一年⋯⋯這兩個字不斷地在我胸口震動,彷如心跳。

這是我媽剩下的時間。

圖片|來源

「妳在想些什麼?」我問她。等候室的喇叭傳來一首輕柔、只有旋律沒有歌詞的歌。我媽知道那首歌的歌詞,她沒有回答我的問題,反而輕聲哼唱起來:「紙玫瑰,紙玫瑰;噢,它們看來如此真實。」她把手放在我的手上,說:「我年輕時常聽這首歌。現在想想,這還滿神奇的⋯⋯我是說,現在又聽到了同一首歌。那時,我沒料到會有今天。」

他們叫我媽的名字,她的處方藥可以領取了。

「幫我去拿。」我媽說:「告訴他們妳是誰。告訴他們妳是我的女兒。」

我是她的女兒,不僅如此。我是凱倫,我是雪兒,我是雷夫。凱倫.雪兒.雷夫。凱倫.雪兒.雷夫。一直以來,我們的名字從媽媽口中流洩而出,漸漸模糊了界線,融為一體。我們的名字,她輕柔地念著、大聲地吼著;她耳語著、她低吟著。我們是她的孩子、她的夥伴、她的朋友,是她的終點,也是她的起點。

推薦閱讀:活著的人也在經歷一種死亡:聽林書宇X石頭談《百日告別》

媽媽開車時,我們會輪流坐在前座,她會問我們:「我愛你們這麼多嗎?」同時把手伸出來,比出大概一英尺寬(約三十公分)的寬度。我們會說:「不。」臉上帶著淘氣的微笑。她會繼續問:「我愛你們這麼多嗎?」一次又一次,每一次都把雙手之間的距離再拉大一些。就算她把手臂伸展到極限,也還是不夠。她愛我們的程度,遠超出她的手能夠框住的範圍。那種愛,是無法被量化或被包含在那小小的圈子裡。那種愛,包含了《道德經》裡宇宙有名的萬物,以及萬物之上的萬物。她的愛,響亮、寬闊、不經修飾。每一天,她都毫無保留地愛著我們。

她是軍人的孩子,從小就是天主教徒,十五歲以前住過兩個國家、五個不同的州。熱愛騎馬、迷戀美國鄉村音樂歌手漢克.威廉斯(Hank Williams);她最好的朋友叫小芭。她十九歲時懷孕,與我爸結婚。才三天,老爸就揍了她。她只好不斷離家出走,然後又轉頭回來。她不願意被如此對待,但她忍受著。他打斷她的鼻子、把她揍得鼻青臉腫,在光天化日之下,拉著她的頭髮把她拖行在人行道上,讓她的膝蓋磨到皮開肉綻。但他沒有擊垮她,二十八歲的最後一次離開了他,而且,再也不回頭。

她回復單身,車子的前座裡,坐著凱倫.雪兒.雷夫。

我們住在距離明尼亞波里斯外圍一小時車程的小鎮上,有著唬人的高檔名稱的集合式公寓裡(例如磨坊池塘、巴巴里小丘、大樹樓閣、優雅湖畔莊園)。她找到了一份又一份工作。她先是在一個叫做「挪威人」的地方當服務生,然後換到「無垠」―在那兒,她的制服是一件黑色 T 恤,胸口寫著四個閃耀彩虹光芒的大字:「勇往直前」。

她在一間製造能夠盛裝高腐蝕性化學物品的塑膠容器的工廠裡工作,下班後把不良品帶回家,那些被撞裂的、剪壞的,或在機器裡沒對準,以致於歪斜了的托盤與盒子。我們把這些不良品做成玩具,做成洋娃娃的床和小汽車的坡道。她不斷地工作、工作、再工作,但我們依然一貧如洗。我們會收到政府配送的起司與奶粉、食品券與醫療救助卡,還有在耶誕節期間,善心人士捐贈的免費禮物。我們在那棟集合式住宅的信箱旁(只能用鑰匙開啟的那種)玩著紅綠燈、比手劃腳的遊戲,等待支票的到來。

「我們並不窮。」媽媽一遍又一遍地對我們說:「我們有滿滿的愛,所以我們很富有。」她會把食用色素混在糖水裡,假裝這是特調汽水,然後故意用一種傲慢的英國腔對我們說:「夫人,您還要再來一杯嗎?」每一次都會逗得我們大笑。她會張開雙臂問我們,她對我們的愛有多少──這遊戲我們永遠玩不膩。她會說她愛我們多過這世界上一切有名的萬物。她樂觀而平靜,但也有例外的時候。有幾次,她大發脾氣,威脅要用木湯匙揍我們;還有一次,她尖叫著「他媽的!」然後崩潰大哭,因為我們不肯整理房間。她善良、仁慈、寬大、純真。她跟一些叫做「超殺男」、「大麻菸捲」、「摩托車丹尼」的傢伙約會。他們會塞給我們一張五美元的鈔票,讓我們去店裡買糖果,爭取和媽媽在公寓裡獨處的時間。

「小心雙向來車!」當我們像一群餓死鬼般衝出去時,她總會這樣在我們背後呼喊著。

直到她遇見艾迪,她並不覺得這段感情會開花結果。儘管他比她小八歲,兩人依舊陷入熱戀。凱倫、雷夫和我也愛上了他。我們認識他時,他才二十五歲,二十七歲就與我媽結婚,承諾他會視我們如己出。他是個木匠,能夠製作或是修復世界上任何東西。我們離開有著花俏名稱的公寓,與艾迪一起搬進一座租來的、搖搖欲墜的農舍,室內是泥土地板,屋外的牆上總共四種不同顏色的油漆。他們結婚後的那個冬天,艾迪在工作時從屋頂上跌下來,摔傷了背。一年之後,他和我媽拿著一萬兩千美元的賠償金,用現金買下一塊四十英畝(約十六公頃)的地,它位於杜魯市西邊約一個半小時車程。

那裡沒有房子。從來沒有任何人在這塊地上蓋過房子。我們所擁有的是一塊整整四十英畝完美方正的地,有大樹、灌木、雜草、濕地、小池塘,聚集了香蒲草的沼澤。而且完全沒有任何標誌、界線,可以區分我們那塊正方形的地和環繞四周的大樹、灌木、雜草、濕地、小池塘、沼澤。頭一個月,我們不斷沿著那方形的周緣走著,一遍又一遍,像地主巡視領土,艱困地穿越找不到邊界的荒地,彷彿只要走在上面,就能夠把我們的正方形與世界區隔開來,它就能夠真正屬於我們。

然後,慢慢地,我們真的擁有了它。那些樹,曾經看來與世界上其他的樹毫無分別,漸漸變得如此熟悉,就像在人群裡也能認出的老朋友面孔般獨一無二;它們枝條伸展的姿態突然有了意義,葉子輕擺,如同熟稔的人的手招呼著我們。草叢和那現在看來親切無比的沼澤的邊界都變成我們專屬的地標導引,除了我們以外,旁人無法解開它們的謎。