三歲的被性侵記憶,他小小的腦子決定抹滅那一切痛苦,強迫性失憶直到 28 歲,痛苦的人生因為遇見妻子而有了出口。他開口說了一句,童年時始終不知該向誰開口的話:我好孤單。說出來並不容易,可是,那是一份對自己的理解,以及對三歲那個恐懼的自己,最寬懷的擁抱。

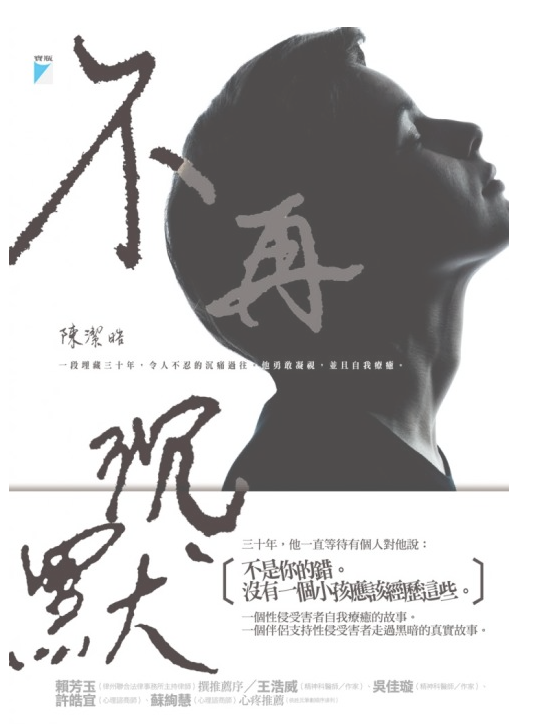

文/陳潔晧

三十年後的敘述

大學的時候,我是孤獨的,因為我的情緒充滿困擾,而他人只能看到我的困擾,卻不知道原因。沒有人能真正理解我的感受,當時,我覺得我會孤獨地終老一生。之後,我一直在尋找,尋找我能信任的人,尋找我說出一切之後,我仍能感到安心的人。

我在二十八歲時,認識我太太。認識她第六年,才第一次述說我童年被性侵的回憶。我信任我太太,但仍拖那麼久才說得出口,是因為被性侵的人要述說那時的回憶,就會回到那個時間點,而那時我三歲,我會說一堆話,但我的字彙裡沒有「性侵」這個詞,我只有一堆混亂、痛苦和悲傷的感受。

我記得,被他們糟蹋之後那種極度不開心的感覺。我自己一個人默默拿出玩具來玩,幻想身邊有許多朋友能理解我的感受。幻想帶我暫時解脫痛苦的感受。我在這種環境之下成長,等待某天某個人能理解我的感受。

過了三十年,我才說出第一句話:「我好孤單。」

在說出來之後,一切的感覺,就如同瀑布雨般爆發。其中,有很多感覺讓我異常痛苦。信任感的破碎、羞恥感、恐懼感、想逃離的迫切感……等。幸運的是,我有信任的人在身邊,有她和我分享及承擔這些痛苦和困惑。

接下來,我們開始尋找相關知識,然後我們才理解,這世界有那麼多人有類似的經驗。我們也看到各式各樣的經驗和建議,如果答案沒有讓我們滿意,我們就再尋找下一個。

閱讀的過程,幫我們解開大部分的疑惑和情緒上的矛盾,雖然不是全部,但有了這些經驗,我們有了信心面對接下來的問題。在這過程裡,我不斷想起的是在社會運動中認識的樂生院民阿添伯的話:「活著,就有機會。」

向家人敘述性侵的回憶

在剛說出大部分的回憶時,雖然太太情感上的支持幫我度過很多情緒上的困難,但基本上,我們兩人並不是很清楚自己正在面對什麼情況,特別是,原來我的家庭與童年並不完美的事實。

即使我們兩人都有兒童教育與兒童發展的背景,我們也看過許多兒童遭受性侵的新聞案例,但真的發現自己處在這困境中時,我們反而感到迷惑:我們正在面對什麼?是性侵嗎?還是虐待?我們兩人一起將我說過的話詳細記錄下來。透過這些文字,我們才真正開始了解我發生了什麼事,以及我們正在面對什麼。

在這過程裡,我們都承受很大的壓力,因為太太來自相對健全的家庭,她很快就把這些事告訴她的家人,並且從她的家人身上得到情感上的支持與理解,我也感受到她家人對我的理解和支持。

第一次感覺到有家人支持

我與太太在這些經驗裡都認同,將這些痛苦的感受告訴另一個人,並且得到正面的支持,對我們釋放壓力有很大的幫助,所以太太建議我,應該跟我哥哥們說這些回憶,尋求他們正面的支持。

當太太提出這個建議時,我一開始感到非常遲疑。我知道我父母把我放在這困境裡,若我尋求父母的理解與支持,無疑地,同時也指出父母的不適任與錯誤,未知的風險太大,也太多。但面對哥哥們,我也一樣有許多無法肯定的感受和想法。

推薦閱讀:用 Rap 控訴阿富汗童婚!Sonita Alizadeh:我不沈默,有一群女孩需要我

當時,我太太抱持一個真切的信念:手足之間是會相互支持的。就像她姊姊一定會支持她一樣,我的兩個哥哥也一定會站在我這邊支持我。儘管心中有疑慮,我還是跟兩個哥哥約了一個時間談話。時值暑假,在法國攻讀博士的二哥回來幾個星期,剛好兩個人都有空。

第一次談話時,我告訴他們,所有我記得的事情。一開始,他們似乎不太知道該怎麼反應,就說了一些我出生之前他們所知道的事情。我大哥表達出他不能接受我對父母的憤怒,他要我諒解父母的決定。當時,我不想和他有衝突,所以沒有回應。

第二天,我單獨約了二哥出來,我希望可以得到他的理解。雖然他對我的童年遭遇沒有太多回應,但他和我分享了一些他在法國快樂的生活經驗,我感覺和他在情感上多了一些聯繫。

三十多年來,單薄的兄弟情感有所改變,當時,我感到非常高興。當天晚上,我帶著笑容入睡。那是幾個月以來,我第一次感覺到有家人支持的幸福感。