走進藍色工作室,迎面而來的是一面深藍的牆,還有一面貼滿《行動代號:孫中山》劇照的墨綠色黑板牆面,以及正在吃飯的易智言導和小演員們。小演員們生澀和易導的自在豪邁恰巧成了對比,但他們身上都有一個共通點,一種熱血青春的氣息,也許,這就是為什麼易導會拍出《行動代號:孫中山》,一部青春戰鬥喜劇,一部希望可以用可愛的方式號招大家「革命、奮鬥、救青春」的電影。

革自己的命:《藍色大門》之後,不再拍愛情

在 2002 年易智言導演代表作《藍色大門》入圍諸多國內外影展,並得到兩岸三地觀眾熱烈的回應後,易導不斷接到愛情劇本的邀約,大家都希望他拍愛情片,但十年來,他全部拒絕。

「可能走到一個年紀,看看生命裡做過的事,發現真正想說的話開始不一樣。」「我在尋找身為一位創作者能對社會做些什麼,希望能為社會發聲…」一邊說著《藍色大門》的成功,一邊談起為什麼想拍《行動代號:孫中山》。

貧富差距一直是易導關心的話題,但從計劃發想到寫劇本來來回回卻花了一年多,唯一不變的只有想談一群窮小孩,一群台北市最窮的小孩。說起窮孩子,易導想起拍攝長篇電視劇《危險心靈》時做過田野調查,當時他問一位婦女媽媽要為兒子買齊高中所有的參考書要多少錢?而「兩萬」是那位婦女的回答。(推薦給你:【經濟學人料理】〝貧窮〞居然在日本發生!?)

「我可以想像孩子因為貧窮而面臨落後,當他們因為買不起參考書,在學校功課沒辦法跟上,被老師說沒競爭力時,很可能自我放棄。」易導認為貧窮的問題一直存在,但當今社會中,貧富差距使這些孩子翻身的機會越來越少,

「這是貧富階級的鞏固,在貧窮環境裡的這些小孩,從出生、成長到就業都被告知自己沒有競爭力,這是很慘忍的。」

輕輕鬆鬆的看,深深刻刻的感受

談論如此沈重的議題,易導卻希望用簡單的方式呈現。「觀眾來電影院不是來上課,所以要用一種深入淺出的方式,讓大家看熱鬧,卻在看熱鬧同時,體會其中道理。」會以青春鬧劇、幽默風趣的方式拍《行動代號:孫中山》就是希望大家輕輕鬆鬆地看,深深的體會。

「偷銅像這個切入點就很重要,因為它是一個可愛、荒謬的惡搞!」易導很開心的跟我們分享從想到偷銅像這個點子後,僅花三個月就完成劇本。「從小朋友的觀點來看,這不是嚴重的偷竊行為,反正銅像沒有人要,不就是資源回收再利用嗎?」

「孫中山銅像最表層的意義就是錢。」易導提到新台幣百元鈔票上就是國父,而片中孩子因為沒有錢,搶著偷銅像,意思就是搶著要錢。從15歲,還是高中生的主角小天、阿左的眼光來看,會覺得沒錢是因為自己很衰,是自己的問題,但其實背後的原因卻是貧窮。易導以當今台灣年輕人面對 22 K 薪水背後的沉痛為例,當很多人認為台灣人不夠努力,無法與世界競爭時,其實整體環境也助長了這樣的狀況,而這樣的現實是很令人心痛的。「台灣有太多的貧窮不全然是個人不努力,而是環境,是社會的不平等,有時候即便再努力也難超越現況。」(同場加映:全年無休又不支薪,這樣的工作全世界居然一堆人在做)

出發點是個人,但其實是把個人的經驗投射到社會、投射到更廣大的面向,可能是一個族群、可能是前前後後的世代。易導最後提到,電影最後是有點企圖心和野心:

「不是要大家都上街頭搞革命,而是希望讓大家知道,這個社會仍存在如貧窮、貧富差距這些需要被正視的問題。

還沒看過預告?

跟《行動代號:孫中山》一起青春吧!

創新的過程就是革命的浪漫

或許從觀眾的角度來看,暌違十年,易導選擇不拍愛情片,而拍荒謬喜劇,進而探討社會議題,是場革命,但易導卻不認為拍攝《行動代號:孫中山》是場革命。「革命太偉大,我沒有年輕人的勇敢。」半開玩笑的說著,但是易導也承認《行動代號:孫中山》的確有自己想強調的風格。

大明星在劇中耍寶,沒有知名度的新人是主角,重點是主角還戴著面具。「帶面具後就沒有對白,我很擔心觀眾看不懂,因為從劇本的風格、演員的選擇到用肢體喜劇的方式都是新的嘗試。」(延伸閱讀:【玩工作】用想像力妝點人生的記者 羅珮瑜)

相較於過去易導拍的片,《藍色大門》談的初戀跟《危險心靈》談的教育制度都是大家所熟悉的題材, 但《行動代號:孫中山》中偷銅像卻不是日常生活中會發生的事。「完全天馬行空,需要非常多的想像力。」

易導承認,這樣創新的題材與手法,在他的創作生涯中是新的嘗試。他想尋找新的方法,用不同於以往的電影語言來描繪新的題目。

「不知道算不算是革命,可能有這個氣質,我希望台灣電影不一樣。」雖然不敢稱作是革命,但過程中有革命的浪漫,以新的方式創作,是浪漫的過程。

其實在電影中易導也置入了有著革命意味的符號,「孫中山銅像的第二層意義是改革的種子」易導提及很多人認為片中銅像帶有政治意味,其實不然,孫中山銅像代表的是「埋下改革的種子」的意象。

對易導來說,國父是一個為大家所熟悉的革命者,他推翻滿清,推翻對人民不好的制度,他用滿腔熱血和堅持改變這個世界,而當片中主角阿左遇見孫中山銅像時,就像是中了魔法一般,讓他想通了一件事,關於改變現狀這件事,關於改革這件事。

從來不是拍小清新

「不過我的電影不是小清新。」易導在訪問中特別提到,《藍色大門》的市場成功讓大家開始拍愛情電影,內地影評人也說台灣電影大多在談小清新、小確幸。「但我不認為,清新可以,但是「大清新」!」易導認為因為小清新是指一個人的事,兩個人的戀愛,是小我的故事。但《藍色大門》談的是族群,是一個在 2002、2003 年面臨社會不公平對待的族群,它為同志族群發聲,也就是這差別使得《藍色大門》的格局更廣。(也推薦:為愛發聲!世界各地不分性別的深情攝影集)

《行動代號:孫中山》更不是在寫小清新,所有認知中的小清新元素,如溫和的音樂,柔光拍攝,愛情劇情等等…都不在其中, 反之使用的卻是兩個白爛男生、偷東西這類幽默風趣的元素,然而這樣的風趣中卻帶有辛酸,希望借此反映社會,講出社會中非常嚴重的問題,是由一個個體的故事為切入點,讓觀眾了解一代人或是一個族群的問題。

「我希望我的電影跟小清新作區隔」易導認為小清新沒有為族群發言,這樣的劇本沒有寫到命運或群體。如果電影中個人的經驗沒辦法延伸出去,沒辦法擴大,他不會滿意:「因為它們對世界發言的力氣不夠。」

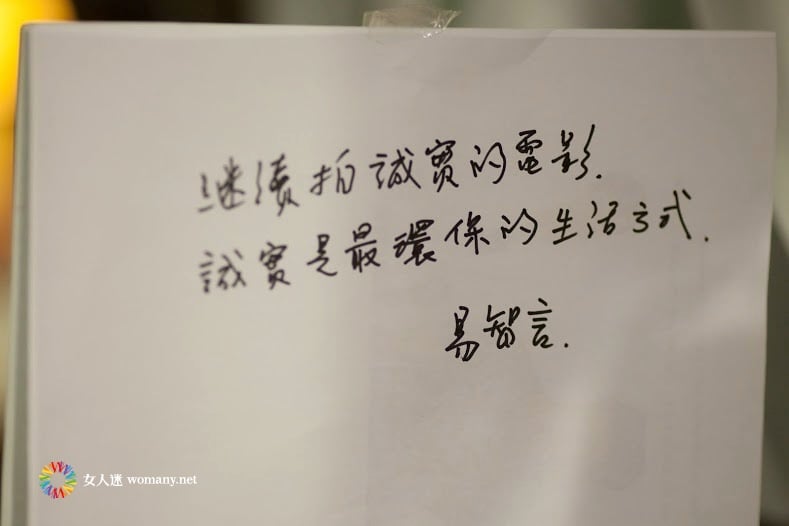

這次的訪談中,讓我們感受到一種起伏不定的情緒,時而溫馨、時而深刻、時而嚴肅、時而發人省思,有點像易導所說的,《行動代號:孫中山》也會使觀眾情緒起伏不定,前一秒在笑,後一秒卻想哭。從一開始輕鬆的談論電影構想、製作過程中的趣事,到最後談及電影背後貧富差距的嚴肅議題,那種大家對未來現實有點徬徨,有點無奈的問題,真實的令人無法逃避。雖然現代社會中,煽情比真誠受歡迎,抨擊比指出問題容易,安於現狀比採取行動輕鬆,但,易智言讓我們看到,在這樣令人絕對焦慮的時代,我們仍能保有天真,保有青春,保有抵抗的浪漫,然後採取行動,革一場命,溫柔但實在的革命。