家內性侵,對孩子而言的最大二度傷害,便是無法取得其他家人的信任與支援。

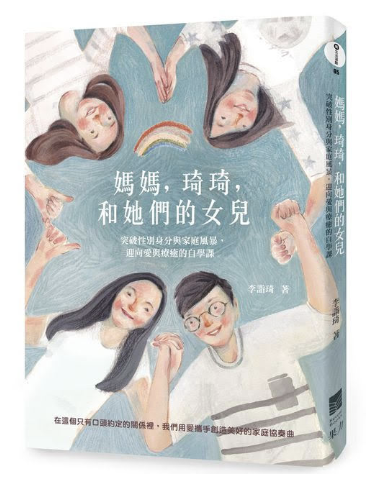

圖片|來源

我小學四年級時,長我三歲的姐姐已經每天都是全天課,老媽則是發揮自己的社工專業,向社會大眾推廣保護受虐兒童的觀念,老爸趁著經濟起飛的環境在自家客廳創業,負責日本與台灣的進出口貿易業務。那段日子,老爸時常在半天課的午後,帶我出門到大公園玩,如果因為在家寫作業和工作沒有出門,老爸也會在傍晚時分打開電視,播放他為了熟悉日本文化而愛上的相撲節目。老爸總在收看時滔滔不絕地分享他對每個選手的觀察和作戰模式,這樣父女兩人專屬的時光,讓我很是享受。

某天傍晚,老爸由改裝成辦公室的客廳,走到放置電視機的主臥房裡,一如往常地打開相撲節目。我也聞聲而來,坐在電視機前的雙人床邊,專心看著精彩萬分的比賽,節目尾聲,老爸一樣興奮地和我分享他在比賽裡的領悟,突然之間, 他把我壓在床上,不管我怎麼掙扎,他都不願放開,然後咬了我正開始發育的胸口。驚嚇不已的我,只記得自己膽怯地和老媽說著發生的事,老媽承諾「我會跟爸爸說,叫他不可以再這樣。」然後,我們就繼續如常地過生活。但是,過了幾天, 老爸又再一次地把我壓在床上,一樣的奮力掙扎和用力壓制,只是這次老爸咬了我的大腿內側。我再次和老媽講這樣的不舒服,老媽卻反問一句「妳怎麼沒有保護自己?」

在那之後,原本喜歡帶我出去玩、總是表達關愛的老爸,瞬間變得冷漠、對我不聞不問,兩人過往熱絡的談話,只剩下情緒化的嚷嚷。原本開朗、總是笑臉迎人的我,頭上莫名其妙地有了人稱「鬼剃頭」、找不出病因的圓形禿,醫生說我壓力太大,老媽只是笑笑地回「小孩子哪會有什麼壓力?」這個外貌的變化是突兀且明顯的,它變成我沒有自信、被同學嘲弄的原因,也是我內在因為對父母的信任崩塌,形成的巨大不安全感的具體出口。身為專門保護受虐兒童的社工,這件事對老媽所代表的意義是和性與侵犯有關的,我隱隱約約地感覺到自己被貼上了「熟人性侵未遂」的標籤,年幼、無法掙脫原生家庭所加諸的定義的狀況下,我也認定了自己被老爸做了這樣的事,而這件事情是讓人感到丟臉、絕對不能外揚的醜事。

就這樣,老爸和老媽雖然會積極地照料我頭上的圓形禿,時不時為我煎煮中藥、擦藥膏,卻始終沒有人再開口提這件事,也沒有人告訴我該怎麼照顧這巨大的失落。摯愛且親密的父親,變成侵犯我的「施暴者」。說會保護我、要代我向父親溝通的母親,變成讓事件二度發生、甚至還把責任推在我身上的「加害者」。應當讓孩子感受到愛與溫暖的家,支離破碎地變成冰冷的牢籠。性侵受害者的標籤, 隨著時間的過去,不但沒有被沖淡,更扎實地成為我對自我認知很重要的區塊。而老媽在發現我是同志時,完全不願意瞭解我在這之前就已經開始喜歡女生的心理狀態,自顧自地認定:我是因為小時候被老爸做了這樣的事情,才會去喜歡女生的, 再次加深了我們之間的隔閡。

當我有了相對穩固的親密關係,繼而步入社會、搬離原生家庭後,我以為藉由心理諮商的引導,和我對神的信仰,這個童年創傷可以得到支持,讓我再次面對與處理。我主動對前女友和信任的信仰夥伴揭露,但心底的傷不但沒有如預期的獲得修復,甚至把我變成一個毫不遮掩傷口、要求眾人迴避的受害者,彼此的互動開始充滿疙瘩。最後,親密關係的甜蜜被越來越多的摩擦取代,傷口則變成會引爆情緒、需要迴避的痛點。恢復單身後,我知道自己不能再倚靠他人、不能再將修復自己的責任放在別人身上,於是更加積極地尋找修復童年創傷的方法。

我探索了各種方法,包括嘗試了激勵課程和靈性法門,最後在「靈魂療癒」 裡找到了真正的答案。身為療癒師的太座,在聽完我描述整個事件的經過,和這些年來其他人看待我的眼光後,專業地問了一個二十年來從來沒有人問過的問題,那就是「妳自己對這件事情真正的想法和感受是什麼?」她引導我去撥開覆蓋住內在真實想法的標籤,而我則是在一陣茫然和爆淚之後,慢慢地與當年的自己相遇,聽見自己在長大後,終於有能力完完整整的說出「我只是覺得被這樣壓著很不舒服, 不喜歡爸爸這樣和我玩,我嚇到了!只是希望媽媽幫我跟爸爸說。我不知道為什麼爸爸就這樣不再理我了,也不知道媽媽到底和爸爸說了什麼⋯⋯」

這段話不僅和性完全沒有關係,也完全沒有責怪爸爸的想法。這和我一直認定的自我有著非常大的落差,但我有一種從飄蕩海裡走上岸的踏實感。揭掉受害者的定義後,被老爸咬過的左邊胸口有一股傷口被清理、上藥的感覺,自我界線原本模糊、像是虛線的區段,慢慢地變成實線。最後,太座引導我與心中那深愛老爸的心連結在一起,看見似乎是帶來創傷的生命故事,也是讓我有所成長的,過去手中緊抓的痛苦和難過被釋放掉,而是被愛和勇氣取代。

幾天後,我帶著勇氣主動地和老爸聊起這件事。老爸罕見地向我說出他的歉意,因為他在和孫子玩耍時又做了類似的事情,孫子的抗議讓他想起了當年的事, 理解了我當時的不舒服,也向我吐露老媽認為他就是意圖性侵,讓他非常痛苦,在親密關係中再也抬不起頭。在這二十年間,老媽時不時就提起這件事,甚至寫下想要離婚的書信,讓兩人的關係不斷跌入谷底。我無法、也不能擔起老爸需要去面對自身生命議題的責任,但我深深地擁抱他,說出療癒過後、心中真正的想法,然後有力量地對他說出「我愛你」。

在那之後,我立下成為療癒師的自我承諾,承擔起修復自己內在傷痕的責任, 從期待被愛、向別人討愛的慣性裡離開,開始練習愛自己。在沒有人理解自己的時候,要先回來和自己在一起、傾聽內在的聲音。放掉把付出當成可以去索取的權力,慢慢地摸索出自己的能力範圍和界線。陪伴自己去做以往覺得需要情人相伴的事情,如:吃飯、買衣服、看電影和兜風,細緻地感受和分辨,單獨和孤單之間的差別。允許自己去做那些以前覺得需要被認同才能做的事情,如:辭職、搬回家裡、參加身心靈療癒課程。我一點一滴向下扎根、體會被自己支持的力量。

琦琦的療癒課題①:親密關係與原生家庭慣性

在與前女友在一起的日子裡,我隱隱約約知道,自己在關係裡複製了原生家庭的互動模式,包括過度地期待對方可以在我簡單表達時,就能理解我心中真正的想法,然後會在我前面保護我,向對我做錯事、或誤解我的人發聲。我不希望我的親密伴侶再次重複當年老媽對我做的事。而我在與親密伴侶有不同的想法、甚至出現矛盾時,我也會強硬地要求對方聽從自己的想法,不然就選擇像老爸一樣冷漠以對。

當時,我只能用隱忍或片面改變的方式來處理這些錯誤的互動,但在情緒低落時總不免功虧一簣,反反覆覆的情況也磨損了感情,讓彼此的互動趨於冷淡。和明明不是家人的人締結新的關係,卻還是複演了相同的劇本,甚至向對方做出我最不喜歡老爸或老媽對我做的行為,例如:覺得自己理所當然可以要求對方整理家務,仗著財務優勢而貶低對方⋯⋯等等, 也都讓我跟著厭惡起自己。

恢復單身後,我一開始只是想要修復童年創傷,結果卻意外發現:拿掉原生家庭對我的慣常定義,真真正正地與內在感受在一起,是如此地有力量,而且還能改變我與他人互動的模式呢!於是,在接下來幾次的療癒諮詢裡,我有意識地去驗證這個新發現,察覺更多從原生家庭承襲而來的行為和思考慣性,然後練習進一步地去改變和重新設定。雖然跳脫這個慣性,就像要從行進中的火車上跳下來一樣,會有撞擊和失去方向的狀態, 但隨之而來的,是不需要再用過去的、單一的角度,做出反射性的行為和情緒,可以換上全新的、富有彈性的,且舒服的方式去體驗人事物。

在不斷修復和重整自我認知的過程裡,我也對親密關係有了新的認知:兩個人互相吸引,除了原本的愛與甜蜜以外,還有要協助彼此面對童年創傷,不斷覺察與穿越因原生家庭而有的慣性,然後支持彼此從中復原,找到、並活出真實的自己。