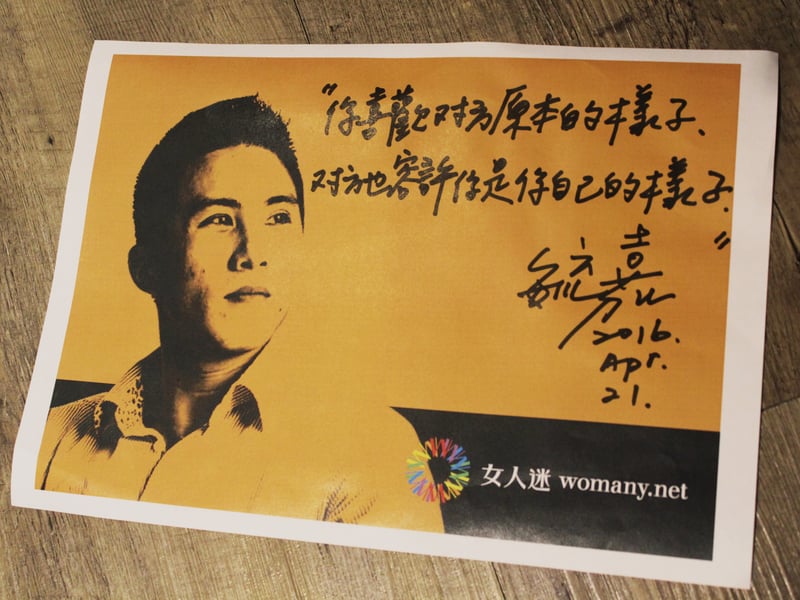

羅毓嘉是詩人,是個少年,世界混濁,字依然要透徹。女人迷專訪羅毓嘉,從同志社運談到書寫,他是那樣深深愛著世界。

文|Womany Abby

「想他的時候我寫/我情人的名字要他乖順、平安、工整/拿鎮日光潔的午後反覆演練」——羅毓嘉《嬰兒宇宙》〈練習寫字〉

「是明天提前路過了我們/還是遠方正傳來默禱的呼吸/你還在讀報,議論,等待/煎蛋的邊緣微微捲起/愛如此真實/我不能再愛你了/這個國家令我分心」——羅毓嘉《我只能死一次而已 像那天》〈漂鳥〉

世界動盪時要執筆,歲月靜好時要練字。羅毓嘉寫給國家的情詩、寫給戀人的絮語,深鑿刻印,也輕輕落款在日子裡。

毓嘉小六開始寫詩,這麼一算,二十餘年也有。他是建中紅樓詩社出身,各大文學獎早已認肯他的才氣。毓嘉大學左右開始社會運動,從兩千年第一屆同志大遊行徒步至此,各大同志社群不能忽略他的身影。身為一個看來浪漫的同志詩人,那是社會給他的標籤。我說毓嘉老師談談寫字這件事吧。毓嘉說別喊我老師,怕給喊老喊傲了。

推薦閱讀:寫字的溫度:字要隨心,人才會自由

他一貫討厭場合裡階級性的指涉。拆開聖人的面具,人都是軟弱的:「我從不覺得我是老師,我沒教會誰什麼。出席講座或者書寫,我也只是說生命經驗。老師很像有階級的東西,人跟人的關係才是我所注重的。你有你的生命經驗,我有我的。我們都一樣。」

我希望我們的異男,不只用一聲幹解決情緒

他穿梭在詩與散文的人文領域,又每日在財經新聞的紙本裡來去:「我工作上接觸的都是大老闆,跟一些律師,常跟所謂銀行界的專業經理人來往。與他們聊天我知道一件事,這些人看起來很高明,還是會在無意中洩露人的味道。在快速運轉的資本主義市場,我們都急欲展示專業,我們在意什麼?人的職稱嗎?除了職稱,你認識一個人什麼。」

毓嘉說,人,都是社會的被害者。老闆有老闆的弱勢,邊緣有邊緣的有苦難言。我問他怎麼看待性別一事?他說:「女性主義常說男性是既得利益者,我身邊很多異男,他們不懂得處理情緒。沒有人教會他們這件事,他們是很軟弱的。所以你看羅瑩雪事件出來了許多人不能就事論事,用性別攻擊別人很方便,有沒有想過去拉肩帶這件事並不對?以前何春蕤說,『我要性高潮,不要性騷擾。』我們現在很多人誤用這句話,這是兩件事。」

同場加映:性別觀察:「拉肩帶」事件,男孩為何焦慮,女孩為何不服氣?

「我身邊很多異男是這樣,他們的女朋友跟人走了,約幾個兄弟喝酒一場,罵聲幹,喝到醉,酒醒後假裝一切沒發生,這個傷害是一直既存在男性身上的。」

毓嘉愛著很多人,他不認為有誰是單純的壓迫者,有人在情緒上受害、有人在資源上受害。他參與性別運動,也身處資本市場。在他面前,大老闆,與一個同性戀藍領階級,都可愛可憐。

同志們,就讓我們不乾不淨

毓嘉關心邊緣,十餘年來參與社會運動。他說我只有一個單純想法:「我在性別這塊投入比較多力氣,我關心的議題的核心就是,我希望每個人都能過他們所希望的更好生活。」

毓嘉認為性別運動,不只是婚姻平權,而是法律、潛規則屏蔽下的生活,能不能照顧所有人:「同志權益在台灣很有城鄉差距,看同志伴侶註記,現在還僅限在都會區。那些所謂『底層』,沒有資源的、更邊緣的,譬如跨性別、藍領階級的同志,沒有得到應有的照顧。」毓嘉的生活經歷是這樣,幾個夜晚,他們一夥人聚會喝酒,一席桌上,是社會上四通八達階級來的人:「同志裡的階層,有很多不同處境,光譜裡存在很多可能,社會該看見的是這件事。」

「議題上能見度最高的就是婚姻平權,婚姻平權後,然後呢?下一步要怎麼走。那些沒有結婚的單身者者,他們有沒有友善的制度可以服用。我接觸性別運動有十多年,我當時認識四十多歲的朋友現在都五十了,甚至有些長輩,七八十歲了。時光在走,他們就是不停老去,我們的社會一直沒有給合理的交代。」

我問這一路上,毓嘉有沒有深刻挫折?他說最難的,就是同路人的針鋒相對。有人會說,同志遊行,就是有你們這些奇裝異服、藥物派對的害群之馬,讓人誤會同志不乾不淨。

「可是為什麼要乾淨呢?」

毓嘉神色敏銳起來,他說:「世界有粉的綠的青紅皂白,不管什麼顏色,我們都應該忠於自己人生。乾淨的想像是荒謬的,不可能沒有人有做錯事。對我來說,乾淨是一個無聊的狀態。其他沒有資源的人,他們就不配擁有嗎?對我來說同志權益,要改變的不是那些已經很好的人。」

我每一次戀愛,都是寥落去

關於乾淨這件事,毓嘉直落落地談起了那些被記錄在《棄子圍城》裡的故事。談過許多戀愛,有和有婦之夫曖昧過、一年後才知道自己是第三者、在男人間浮沈的,什麼樣千奇百怪你想像不到的,羅毓嘉都先替你去紅塵洗過一回了。

「我每次談戀愛都是寥落去。如果不這樣,你就不需要談戀愛了。」

「做小三、狐狸精當然會有刺激過癮的地方,你跟有婦之夫 dating ,他能把自己平時掩飾住的轟轟烈烈都給你,每段關係都有不同的熱烈與質地。每一次寥落去,我都在感受澎湃,走過這些,回過頭來,開始思考,什麼關係是我值得經營的?」羅毓嘉說愛呀,回歸到最後,只有一件事,你能不能跟這個人過生活?

那些歲月曾賦予他創作力量,衝擊與不安與破碎,讓生活充滿漏洞,填注進創作裡,很長一段日子,他是以傷煮字的。痛痛快快愛過的羅毓嘉,也瀟瀟傻傻地走。

「正因為經歷各種不穩定,那些破碎的感情,當一個穩定關係出現後,你就知道了。很像閱讀,你要看過很多東西,慢慢知道自己要什麼。」

所有情感紀年裡的幽微片刻,都落在《棄子圍城》:「我覺得,如果人是衣服,書寫就像把一件件衣服折進抽屜裡,幫每一段記憶找到抽屜。收納好。《棄子圍城》這本書都在整理好幾年的破碎,把這些人折好,你就可以繼續生活了。」

有過這麼多疼痛,後不後悔呢,我問。他笑笑回應,像深切愛著人生:

「我現在想起來,都是滿感激的,各種光怪陸離的事我都遇過了。」

愛情是民主,要經過很多爭辯拖磨

於是新書《天黑的日子 你是爐火》不再撕心裂肺,成了一只給情人的深重情書。

「這麼多年了,你依然像個奇蹟。」——《天黑的日子 你是爐火》

毓嘉說起戀人,我都看見他肚裡蝴蝶紛飛:「其實這段七年,比我全部的戀愛經驗加起來都要長啊。」聊起香港情人,聊起遠距離,眼角笑得像新月像海豚躍出海面一瞬的燦爛:「我們之間,也很像台灣與香港各自的民主。遠距離就是會帶著或多或少的不確定,民主這件事,帶來的就是不效率,感情會經過很多爭辯。在物理上是城市與城市的政治體制,我們之間也存在這種如履薄冰。你仍然不時擔心,如果有一天他要離開了呢。這念頭讓每一次相會都格外珍惜。放大一點來說,像是得來不易的民主。」

「你知道他是有問題的,可是你信任他,你願意修補,你願意想像更美好的社會,這就是民主。愛的巍巍顫顫,也是長久在一起很重要的事阿。」——羅毓嘉

(圖片來源:羅毓嘉)

《天黑的日子 你是爐火》從兩人的餐桌寫到獨食聽見的社會耳語,從城市,寫回了自己。環著愛,側寫同志權益、塞進日常片刻。那些重複、看來百無聊賴的晚飯,都是相愛最重要的事。毓嘉愛笑自己是下女,喜歡把人愛得服服貼貼,他們輪著餐桌飲食相愛,隔著海岸遙遙生活:「雖然在一起,我們是獨立的個體。我們不會認為彼此是所有物,我們是對等的,平等的。」

毓嘉一邊說,笑得像孩子。他很會笑,笑起來雙眼延伸出彎彎的兩道光,很是勾人。

詩,是我不能放棄的事

不論寫書的人幾歲了,我讀他的字,總拖著少年長長的影子。

埋首在資本主義掛帥的財經界,一首寫詩,一首寫新聞,我問毓嘉,書寫於你關係是什麼?

他這麼說:「很多時候,書寫對我來說一種拯救。」

「有時候,你就是想記下那些生活片刻,你行經過大樓與大樓間,夕陽落下了。你於是用文字,去處理某些遺憾,跟失去。」毓嘉說話的時候,眼神望盡一個盡頭,一個遙遠我看不見的地方,他說那裡有城市人來來去去留下的夕陽餘燼。

「我第一次寫詩,是小六。小六就是童詩。那時被老師稱讚,覺得自己好像可以。上了國中開始接觸詩人作品,讀了別人東西後,持續寫著。小時候寫最多就是失戀,苦戀。但是書寫的習慣就養成了。大學唸新聞,開始要寫很多實習報導。要讓自己寫的東西達成溝通效果,開始寫散文了。」

於是工作很累、感情不順、大學經歷憂鬱症的那些時候,都有書寫在他背後挨著一個純粹的靈魂:「我先前因為工作常要去香港,一次有機會可以一直在那。其實是很好的,但去香港,大概在那樣的環境很難寫作了,我男朋友就說了句,你不要忘了,你是為了什麼工作。」

他說,長大以後,很多事要退讓,生活很多事可以妥協的,但是關於本質如詩,他不讓步。

「詩,是我不能放棄的事。」

作為一個大人,有詩幫我記得自己

毓嘉說,我工作,就是為了寫字。談到詩尤其:「詩這個文類,對我來說最有趣的是,反映寫作者的內心。看一首詩,它幫助我凝視生命裡的某一片刻。」毓嘉在詩身上學會一件事,讓閱讀流動,讓詮釋的角度流動,讓解讀自由。

成為這些大人的日子,還好有詩,有詩就可以回頭,就能記住來時的路:「我希望我還是那個可以寫詩的人。幸好我有寫作,不然我很快就會被生活碾碎。」

推薦閱讀:【讀詩人】明天繼續戰鬥的勇氣!專訪鴻鴻:你有筆,就要替無法發聲的人寫

每寫一個字,就像把破碎的自己一片片撿回來,毓嘉說:「寫詩這個動作,會幫我記得我自己,像把本質,錨釘在一個地方。」

我問,你喜不喜歡現在的自己呢?

毓嘉說不知道你有沒有這種時候呢?「你面對世界的雜亂,聲響,噪音,當你被生活拖著走,有某些片刻,你覺得自己正在消失。」

他最喜歡自己的時候在高中,他說那時活得很痛快:「高中時代的我,自我是很純粹的。有些事是你絕對不能讓步。你談戀愛一定要完全燃燒,你對很多社會事看不順眼。長大後,那個純粹的消失,像《腦筋急轉彎》裡,每一顆情緒的球都會沾染不同的顏色。」

成為大人的日子,他反覆練習。你喜不喜歡自己呢?這個問題,留下了他猶疑的懸念,帶著傲嬌語氣他說:哎呀,就是這樣啦。「我會懷念,我想重溫那種痛快與純粹,很過癮的。但是,你如果問我,要不要回再去過一次,我不會說我不想,但我會說那已經不可能了。」

「因為我已經不是那時候的我自己。」一步步長成另一模樣,我們都在駛離初衷。空氣稀薄了有五秒之久,我們都再深吸一口氣,才開口說話。

老娘開心,才讓你做愛裡的 S

他的詩怎麼柔軟,人就怎麼強悍。我一直在毓嘉身上看見一種寬容,原諒社會,原諒自己,可是那些黑暗都在,所以,要持續的戰鬥著。

十年同志運動走來,十年從愛情傷亡走來。羅毓嘉依舊好好的,我請他送句話,給一如他執拗愛著的人。他說關係,像 SM:「S 跟 M 是不能獨立存在的,他們是彼此相依的。我所謂的 M 的主體性,在於 M 可以賦予 S 權利。不管你是哪一個,你都要保有自己的主體性。這個身份,是相處裡調整協商出來的。」

所以毓嘉說,愛是心甘情願的:「我喜歡我在情感上 M 的位置,你叫我當下女,我就當下女。我是甘願這麼做的,我就是喜歡這個位置。每一段關係都是互相成就,老娘開心,才讓你這麼做的啊。」

老娘開心,才讓你作主。沒人是絕對的受害者,是我在毓嘉身上學會的。要看見貌似堅強的人的軟弱,要看見優勢者的缺憾,要看見邊緣的邊緣。他的心思總是那麼細,迴路繞來繞去,想得多,都落成字了。

如果要用一句話形容毓嘉,我會說,他是為理想戰鬥的詩人。詩很浪漫,卻懷抱著堅毅的理想。一旦化成字,就像吸水膨脹,詩承載著肉身不能承載之痛與巨大。因為要感受活著、因為生存就是子彈上膛,我於是讀羅毓嘉的詩與字。

你會喜歡:【讀詩人】越巨大的悲哀越要舉重若輕!楊佳嫻:讀者所閱讀的是他們自己

天黑的日子,有羅毓嘉真好。我想起他眼角笑意延伸出的皺摺閃著光,像生活的痕、像河床,帶著淺淺溫暖,去迎向歲月沖刷。毓嘉的戰鬥像他的笑,笑是他最好的匕首。我想練習這樣的溫柔,同他用字溫習日子,愛好生命裡的好人們。